Home | Patienten | Gesundheitssystem | International | GKV | Prävention | Epidemiologie | Websites | Meilensteine | Impressum

Sämtliche Rubriken in

"Prävention"

Gesundheitsverhalten (Rauchen, Ernährung, Sport usw.) |

Alle Artikel aus:

Prävention

Gesundheitsverhalten (Rauchen, Ernährung, Sport usw.)

Alkoholmindestpreis senkt Alkoholkonsum

Gesundheitswissenschaftlich ist gut belegt, dass die Schäden von Alkoholkonsum am effektivsten durch Maßnahmen reduziert werden, die auf den Preis, die Verfügbarkeit und das Marketing von Alkohol zielen. Nach bisherigen Erfahrungen führen Preiserhöhungen zu geringerem und Preissenkungen zu höherem Konsum (wir berichteten: Alkohol: höhere Preise - weniger Probleme). Gezielter soll der Mindestpreis für die Einheit Alkohol ("alcohol minimum unit pricing", MUP) wirken, der in erster Linie den Konsum riskant Konsumierender und Jugendlicher mindern soll. Die Englische Regierung hatte daher die Einführung des Mindestpreises beschlossen, war dann aber vor der Alkoholindustrie und den großen Lebensmittelketten eingeknickt (wir berichteten).

Gesundheitswissenschaftlich ist gut belegt, dass die Schäden von Alkoholkonsum am effektivsten durch Maßnahmen reduziert werden, die auf den Preis, die Verfügbarkeit und das Marketing von Alkohol zielen. Nach bisherigen Erfahrungen führen Preiserhöhungen zu geringerem und Preissenkungen zu höherem Konsum (wir berichteten: Alkohol: höhere Preise - weniger Probleme). Gezielter soll der Mindestpreis für die Einheit Alkohol ("alcohol minimum unit pricing", MUP) wirken, der in erster Linie den Konsum riskant Konsumierender und Jugendlicher mindern soll. Die Englische Regierung hatte daher die Einführung des Mindestpreises beschlossen, war dann aber vor der Alkoholindustrie und den großen Lebensmittelketten eingeknickt (wir berichteten).

Die schottische Regierung war mutiger und hat zum 1. Mai 2018 den Mindestpreis für die Einheit Alkohol eingeführt. Das entsprechende Gesetz war bereits 2012 verabschiedet worden. Die Verzögerung ergab sich daraus, dass sich erst der Europäische Gerichtshof mit dem Gesetz befassen musste und letztlich der UK Surpreme Court in seinem Urteil die Maßnahme für verhältnismäßig erklärte und damit eine Klage der Scotch Whisky Association abwies.

Infolge des Gesetzes wurde der Mindestpreis für eine Einheit Alkohol (in den UK 8 Gramm) zum 1.5.2018 auf 50 Pence (€ 0,55) festgesetzt.

Eine internationale Gruppe von Wissenschaftlern hat die ersten Auswirkungen auf das Konsumverhalten in Schottland in den 34 Wochen von Mai bis Ende Dezember 2018 untersucht. Die Daten lieferte eine Paneluntersuchung, in der das Einkaufsverhalten einer großen und repräsentativen Stichprobe von Haushalten erhoben wird. Für die Studie wurden 290.000 Alkoholeinkäufe von 5325 Haushalten in Schottland und zum Vergleich 2,83 Mio. Einkäufe in 54.807 Haushalten in Nordengland und 800.000. Einkäufe in 10.040 Haushalten in England für die Jahre 2015 bis 2018 ausgewertet. Nordengland wurde als Vergleich gewählt, weil die Bevölkerung der schottischen sozioökonomisch ähnlich ist.

Aufgrund der mehrfachen Erhebung der Daten in einem zeitlichen Längsschnitt und dem Vorhandensein von 2 Vergleichsregionen handelt es sich um eine sog. "controlled interrupted time series analysis".

Erfasst wurde Veränderungen der Alkoholpreise im Einzelhandel, die Mengen Alkohol, die im Einzelhandel gekauft wurden und die wöchentlichen Ausgaben für Alkoholeinkäufe.

Mit Einführung des Mindestpreises stieg der Preis um 6,4 Pence bzw. 7,9% für ein Gramm Alkohol. Der wöchentliche Einkauf sank um 9,5 g Alkohol pro Erwachsenen im Haushalt.

Die Ausgaben für Alkoholeinkäufe stiegen leicht, aber statistisch nicht signifikant. Der Anstieg der Ausgaben war höher in Haushalten mit niedrigerem Einkommen und in den Haushalten mit den größten Alkohol-Einkaufsmengen.

Der Einkauf von Bier, Spirituosen und Cider sank am stärksten, also von relativ billigen Getränken (Eigenmarken von Spirituosen, starkem Cider). Den größten Effekt zeigte die Preiserhöhungen in Haushalten mit gleichzeitig niedrigem Einkommen und hohen Ausgaben für Alkohol.

Die Autoren schlussfolgern, dass die Einführung des Mindestpreises erfolgreich darin war, die von schottischen Haushalten insgesamt gekaufte Alkoholmenge zu reduzieren. Die Nachfrage nach billigem Alkohol sank stärker. Die Haushalte mit den größten Einkaufsmengen reduzierten ihre Einkäufe am stärksten.

Dieser ersten vorläufigen Auswertung wird eine umfassende Evaluation durch NHS Health Scotland im Jahr 2023 folgen, in der neben Veränderungen des Alkoholkonsums auch Gesundheitsparameter erfasst werden.

Für diesen Bericht werden zahlreiche kleinere und insbesondere auch qualitative (befragende) Studien durchgeführt, für die erste Ergebnisse bereits verfügbar sind (Website Public Health Scotland - Overview of evaluation of MUP).

O'Donnell A, Anderson P, Jané-Llopis E, Manthey J, Kaner E, Rehm J. Immediate impact of minimum unit pricing on alcohol purchases in Scotland: controlled interrupted time series analysis for 2015-18. BMJ. 2019;366:l5274. Link

David Klemperer, 25.5.20

Hilft Vitamin C Lungenentzündungen zu verhindern oder zu behandeln? Nein, "insufficient" wie bei vielen anderen Erkrankungen!

Da Lungenentzündungen auch ohne Coronaviren zu den häufigsten und schwersten Erkrankungsarten mit Todesfolge (weltweit die fünfthäufigste Todesursache) gehören, wundert es nicht, wenn auch für ihre Prävention und Behandlung Nahrungsergänzungsmittel und Vitamine ins Spiel gebracht werden. Dazu gehört auch das Vitamin C dessen Nutzen durch mehrere Beobachtungsstudien oder Erfahrungsberichte gestützt zu werden scheint.

Da Lungenentzündungen auch ohne Coronaviren zu den häufigsten und schwersten Erkrankungsarten mit Todesfolge (weltweit die fünfthäufigste Todesursache) gehören, wundert es nicht, wenn auch für ihre Prävention und Behandlung Nahrungsergänzungsmittel und Vitamine ins Spiel gebracht werden. Dazu gehört auch das Vitamin C dessen Nutzen durch mehrere Beobachtungsstudien oder Erfahrungsberichte gestützt zu werden scheint.

Ob es sich dabei ebenfalls um Effekte dieser ohne Randomisierung und ohne Kontrollgruppen durchgeführten und damit systematisch verzerrten und Fehlschlüsse begünstigende Art von "Studien" handelt, untersucht nun ein am 27. April 2020 veröffentlichter "Cochrane Systematic Review".

Dazu wurden gemäß den hohen methodischen Cochranestandards 5 randomisierte kontrollierte Studien (RCT) und 2 quasi-RCTS mit insgesamt 2.774 Teilnehmer*innen untersucht, die in Großbritannien, den USA und Chile aber auch in Bangladesh und Pakistan durchgeführt wurden.

Da einer der oft gehörten Einwände gegen die Ergebnisse vergleichbarer Studien die zu geringe Menge der Vitamingaben oder die Gabe nur einer Menge war, ist bemerkenswert, dass sowohl wenn es um die präventiven als auch die kurativen Wirkungen ging, unterschiedliche Dosen für längere Zeit verabreicht wurden.

Die wichtigsten, für Studien über therapeutische Wirkungen von Vitaminen und Nahrungsergänzungsmitteln typische Ergebnisse lauten:

• Vier der sieben Studien waren von Pharmafirmen bezahlt worden und die drei anderen Studien machten keine Angaben zu ihrer Finanzierung.

• "We judged the included studies to be at overall high or unclear risk of bias. We rated the quality of the evidence as very low due to study limitations, variations amongst the studies, small sample sizes and uncertainty of estimates."

• Detailliert: "Evidence was insufficient to determine the effect of vitamin C for preventing pneumonia." Und: "Evidence was insufficient to determine the effect of vitamin C for treating pneumonia."

• Positiv: Keine Anzeichen von unerwünschten Effekten. Und sicherlich wirkt sich Vitamin C und dann auch noch in natürlicher Form in vielerlei anderer Hinsicht positiv auf das Wohlbefinden und die Gesundheit aus - nur nicht auf Lungenentzündungen.

Der 44-seitige systematische Cochrane-Review Vitamin C supplementation for prevention and treatment of pneumonia. - Intervention von Zahra Ali Padhani et al. ist am 27. April 2020 erschienen und komplett kostenlos erhältlich.

Bernard Braun, 5.5.20

Übergewichtsprävention für jugendliche Risikogruppen erreicht diese nicht, sondern überwiegend deutschsprachige Eltern

Wichtig und richtig ist es nach allem was über ihre altersspezifische Prävalenz bekannt ist, mit Hinweisen zum Abbau oder zur Prävention von Übergewicht und Fettleibigkeit bei jungen Ziel- oder Risikogruppen zu starten.

Wichtig und richtig ist es nach allem was über ihre altersspezifische Prävalenz bekannt ist, mit Hinweisen zum Abbau oder zur Prävention von Übergewicht und Fettleibigkeit bei jungen Ziel- oder Risikogruppen zu starten.

In welcher Weise dies für besondere und auch nicht einfach erreichbare Risikogruppen, d.h. für Kinder und Jugendliche aus Familien mit Migrationshintergrund und niedrigem Sozialstatus geschieht, versucht jetzt eine in Deutschland durchgeführte Studie genauer in Erfahrung zu bringen.

Dazu recherchierten die Wissenschaftler*innen mittels eines evidenzbasierten Kriterienkatalogs im Spätsommer 2017 mit einer der großen Suchmaschinen nach frei verfügbaren print- und webbasierten Materialien zur Gesundheitsförderung mit dem Schwerpunkt Übergewichtsprävention. Zusätzlich suchten sie in einem App-Store nach kostenfreien und ebenfalls ernährungs- und übergewichtsbezogenen Gesundheits-Apps.

Sie fanden 89 Printmedien, 58 Websites und 25 Apps.

Die qualitativ wichtigsten Ergebnisse lauten so:

• "Die meisten Websites richten sich an Eltern respektive Erwachsene (65,6%) und Fachkreise (62,5%). Von den untersuchten Websites waren nur 9,4% speziell für Kinder konzipiert."

• "Webbasierte Materialien sind zu 37,5% kultursensibel gestaltet. Bei 40,6% der Websites lassen sich entweder unterschiedliche Sprachen auswählen oder es stehen Dokumente in unterschiedlichen Sprachen zum Download zur Verfügung."

• "Bei 9,4% der Websites kann eine Version in leichter Sprache aufgerufen werden. Knapp ein Fünftel der Websites bietet eine Version in Gebärdensprache und 3,1% eine Hörfassung."

• "In der Gesamtschau erfüllen Printmedien zu 92,8% die formalen und zu 87,8% die inhaltlichen Kriterien. Risikogruppen für Übergewicht werden zu 53% berücksichtigt."

• "Websites erfüllen formale Kriterien zu 88,8% und inhaltliche Kriterien zu 91,7%. Risikogruppen wurden bei etwa der Hälfte der Websites berücksichtigt (48,8%)."

• "Von den getesteten Apps richten sich die wenigen qualitativ hochwertigen an Eltern und Schwangere, sind häufig textbasiert und ausschließlich in deutscher Sprache verfasst."

Alles in Allem ist es nicht verwunderlich, wenn die Resonanz all dieser inhaltlich überwiegend korrekten Aufklärungsmaterialien bei den genannten Risikogruppen gering ist bzw. diese Gruppen damit gar nicht erreicht werden.

Die Forderungen der Autor*innen für die (Weiter-)Entwicklung solcher Materialien lauten daher auch so: "Bei ihrer Entwicklung sollten Web- und App-Entwicklerinnen und Entwickler sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die diversen Ausprägungen der Gesundheitskompetenz von Nutzerinnen und Nutzern berücksichtigen. Die Informationen sollten alltagsnah sein und praktische Anregungen zu einem gesundheitsfördernden Verhalten im Alltag geben. Risikogruppen der Gesundheitsförderung profitieren von kurzen Texten in leichter Sprache respektive in ihrer Herkunftssprache."

Selbst wenn aber mehr textbasierte Informationsmaterial für die jungen Zielgruppen existieren, löst dies nicht das Problem, dass ein nicht geringer Teil von ihnen selbst dann, wenn sie an Informationen interessiert sind, diese nicht lesen und verstehen können. Laut der jüngsten PISA-Befragung 2018 - Ländernotiz Deutschland haben 21% aller 15-Jährigen eine Lesekompetenz auf dem Grundschulniveau und dürften damit selbst mit Texten in einfacher Sprache nichts anfangen können. Dass dies noch keineswegs der höchste Anteil von Jugendlichen mit objektivem Informations- und Handlungsbedarf sein dürfte, die eine geringe Lesekompetenz haben, zeigt folgende Überlegung: Übergewicht, schlechte Ernährung und auch Leseschwäche sind überdurchschnittlich bei Angehörigen unterer sozialer Schichten zu finden Ausgerechnet Jugendliche, die also besonders Aufklärung nötig hätten, sind daher auch zu mehr als 20% leseschwach. Konkret waren es laut der 18 Seiten umfassenden Zusammenfassung der Grundbildung im internationalen Vergleich der PISA-Studie 2018 von Kristina Reiss et al. bei 29,2% der in Deutschland in nichtgymnasialen Schularten lernenden Schüler*innen der Fall. Unter den Schüler*innen in Gymnasien betrug dieser Anteil 1,8%. Fügt man diesen 21%, 29,2% oder 1,8% noch den wahrscheinlich auch nicht geringen Anteil der an solchen Informationen aus verschiedenen Gründen nicht interessierten Jugendlichen hinzu, wird die sehr begrenzte Reichweite selbst der besten Aufklärungsmaterialien offenbar.

Der Aufsatz Gesundheitsförderung und Übergewichtsprävention - systematische Bewertung verfügbarer Informationsmaterialien mit Fokus auf Risikogruppen von Jana Brauchmann, Laura Hruschka, Nadja-Raphaela Baer, Birgit Jödicke, Marc Urlen, Susanna Wiegand und Liane Schenk ist in der Ausgabe 12/2019 der Zeitschrift "Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz" erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.

Bernard Braun, 6.12.19

Wo gute Ratschläge für gesunde Ernährung zu teuer sind - für rund 1,6 Milliarden Personen weltweit!

Es vergeht kein Monat und keine Ausgabe großer Publikumsmedien ohne Ratschläge für eine zugleich individuell gesunde und neuerdings auch noch umwelt- bzw. klimaschonende Ernährung.

Es vergeht kein Monat und keine Ausgabe großer Publikumsmedien ohne Ratschläge für eine zugleich individuell gesunde und neuerdings auch noch umwelt- bzw. klimaschonende Ernährung.

Einer dieser wissenschaftlich exakt begründeten Ratschläge, die Ernährungsempfehlung der "EAT-Lancet Commission" der Fachzeitschrift "Lancet" wurde gerade daraufhin untersucht ob sie erschwinglich ist und wenn nein für wie viele Menschen.

Die Lancet-ExperInnen empfehlen, dass Früchte und Gemüse den relativ größten Teil der Ernährung darstellen sollten, gefolgt von Hülsenfrüchten und Nüssen, Fleisch, Eier und Fisch sowie Milch/Milchprodukten.

Eine Gruppe us-amerikanischer Gesundheitswissenschaftlern und Gesundheitsökonomen berechnete nun für das Jahr 2011 auf der Basis der Einzelhandelspreise von 744 dieser Nahrungsmittel in 159 Ländern die Kosten einer solchen Ernährung und kamen auf einen Medianbetrag von 2,84 US-Dollar pro Tag. Der erwartungsgemäß größte Anteil der Kosten entfällt mit 31,2% auf Früchte und Gemüse, Kostenanteile von 18,7%, 15,2% und 13,2% entfallen dann noch auf Hülsenfrüchte und Nüsse, Fleisch, Eier und Fisch sowie Milch/Milchprodukte.

Zur Erschwinglichkeit dieser Ernährungsweise liefert die Studie folgende Ergebnisse:

• In Ländern mit hohem Einkommen beträgt der Anteil des Pro-Kopfeinkommens, der für sie ausgegeben werden muss 6,1%. Dieser Anteil ist trotz gestiegener Qualität der Nahrungsmittel und ihrer Komposition zum Teil niedriger als der Anteil, den die Menschen für ihre derzeitige Ernährung ausgeben.

• In den Ländern mit niedrigem Einkommen müssten Menschen, die den Empfehlungen der EAT-Kommission folgen wollen, dafür bis zu 89,1 % ihres täglichen Haushaltseinkommens ausgeben.

• Zurückhaltend geschätzt können sich weltweit mindestens 1,58 Milliarden ErdbewohnerInnen die Empfehlungen der Kommission nicht leisten. Der Großteil dieser Menschen lebt in Südasien und in Ländern südlich der Sahara.

Die Studie Affordability of the EAT-Lancet reference diet: a global analysis. von Kalle Hirvonen, Yan Bai, Derek Headey und William A Masters ist bereits vor ihrem Erscheinen in gedruckter Form in der Zeitschrift "The Lancet Global Health" kostenlos und komplett erhältlich.

Bernard Braun, 11.11.19

Senkt wenig Joggen oder Walken überhaupt das Sterblichkeitsrisiko und sinken Sterberisiken mit Länge des Joggens? Ja, nein!

Ein oft geäußertes Argument gegen den Ratschlag "doch öfter und intensiver" zu joggen oder zu walken ist der Mangel an Zeit oder besser gesagt dem Mangel an der Zeit, die man vermutlich braucht um sich so intensiv zu bewegen, dass es sich überhaupt lohnt: "5x die Woche 30 Minuten durch den Stadtpark schaff ich nicht und 1x bringt nichts".

Ein oft geäußertes Argument gegen den Ratschlag "doch öfter und intensiver" zu joggen oder zu walken ist der Mangel an Zeit oder besser gesagt dem Mangel an der Zeit, die man vermutlich braucht um sich so intensiv zu bewegen, dass es sich überhaupt lohnt: "5x die Woche 30 Minuten durch den Stadtpark schaff ich nicht und 1x bringt nichts".

Zu deutlich anderen Ergebnissen kommt ein im Oktober 2019 noch vor dem Druck veröffentlichter systematischer Review mit Meta-Analyse von sechs prospektiven Kohorten mit 232 149 TeilnehmerInnen und mit Follow-ups zwischen 5,5 und 35 Jahren.

Die zwei wichtigsten Ergebnisse lauten:

• Joggen oder Walken senkt das Gesamtsterblichkeitsrisiko, das Risiko an Krebs oder einem kardiovaskulären Ereignis zu sterben signifikant um 27%, 23% und 30%.

• Das verblüffende Ergebnis des Reviews lautet: "A meta-regression analysis combining results from three cohort studies showed no significant dose-response trends. Even the smallest doses of running that were examined in the available studies (i.e. ≤1 time a week, <50 min a week, <6 mph and <500 MET(metabolic equivalent)-min/week) were found to confer significant all-cause mortality benefits."

• Und: "We found no evidence that mortality benefits increase with greater amounts of running."

Dies sollte nun nicht dazu motivieren, egal wie viel Freizeit zur Verfügung steht weniger als 50 Minuten pro Woche zu joggen oder zu walken. Aber die Erwartung, seine Sterblichkeitsrisiken durch mehr als 50 Minuten Jogging oder Walk linear verringern zu können, scheint auch nicht ohne Weiteres einzutreffen.

Und sich regelmäßig zu bewegen verbessert auch Gesundheit wie Lebensqualität jenseits von Sterblichkeit.

Lesenswert sind zum Verständnis dieser Ergebnisse und für zukünftige Studien zum Thema die sieben von den Reviewern vorgestellten Limitationen ihres bereits methodisch hochwertigen Reviews.

Die Studie Is running associated with a lower risk of all-cause, cardiovascular and cancer mortality, and is the more the better? A systematic review and meta-analysis von Pedisic Z, Shrestha N, Kovalchik S et al. wird in der Fachzeitschrift "British Journal of Sports Medicine" erscheinen. Eine elektronische Version des Aufsatzes ist vorab komplett kostenlos erhältlich.

Bernard Braun, 9.11.19

Vermittelt das Medizinstudium Kenntnisse über Ernährungsverhalten? Nein, oder wie Blinde Blinden das Sehen beibringen sollen!

In ihrer Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention (Präventionsgesetz - PrävG) - Regierungsentwurf vom 17.12. 2014 vom 19.01.2015 führt die Bundesärztekammer u.a. aus: "Prävention ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die über das Gesundheitswesen hin-ausreicht und sowohl die gesundheitsbezogene Veränderung von Lebenswelten als auch von Lebensweisen einschließt. Dabei spielen Ärztinnen und Ärzte eine zentrale Rolle, da sie Patienten aller gesellschaftlicher Schichten gleichermaßen erreichen und diese zum geeigneten Zeitpunkt auf eine Veränderung von Verhaltensweisen und zur Wahrnehmung gesundheitsförderlicher Angebote ansprechen und motivieren können. Zudem können sie an der Gestaltung von Lebenswelten durch ihr Wissen über Gesunderhaltung und Krankheits-entstehung mitwirken."

In ihrer Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention (Präventionsgesetz - PrävG) - Regierungsentwurf vom 17.12. 2014 vom 19.01.2015 führt die Bundesärztekammer u.a. aus: "Prävention ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die über das Gesundheitswesen hin-ausreicht und sowohl die gesundheitsbezogene Veränderung von Lebenswelten als auch von Lebensweisen einschließt. Dabei spielen Ärztinnen und Ärzte eine zentrale Rolle, da sie Patienten aller gesellschaftlicher Schichten gleichermaßen erreichen und diese zum geeigneten Zeitpunkt auf eine Veränderung von Verhaltensweisen und zur Wahrnehmung gesundheitsförderlicher Angebote ansprechen und motivieren können. Zudem können sie an der Gestaltung von Lebenswelten durch ihr Wissen über Gesunderhaltung und Krankheits-entstehung mitwirken."

Dementsprechend bieten sich ÄrztInnen, die jährlich mindestens einmal Kontakt mit rund 80% der Bevölkerung haben, als Präventionslotsen an bzw. bekommen diese Aufgabe zugewiesen. Dies gilt auch für die Beratung von Individuen und Bevölkerung über gesundheitlich problematische bzw. gesunde Ernährungsgewohnheiten, also jenseits des "wir sollten vielleicht mal ein paar Pfund abnehmen".

Daran ob sie diese Aufgabe wirklich kompetent und wirksam erfüllen können, lassen nun die Ergebnisse einer aktuellen Studie zum Stellenwert von Kenntnissen über Ernährung, zur Vermittlung von Fertigkeiten für eine gesunde Ernährung und zum speziell für die Beratung und die Korrektur von Ernährungsverhalten notwendigen Know how in der Mediziner- und Arztausbildung zweifeln, und zwar weltweit.

Grundlage ist hauptsächlich ein systematischer Review der zwischen 2012 und 2018 erschienenen Studien über die Ernährungserziehung im Studium und während der Ausbildung von MedizinstudentInnen und JungärztInnen. Insgesamt gab es dazu 66 Studien von denen 24 für den Review geeignet waren. Von den 16 quantitativen und drei qualitativen Studien und den fünf Curricula-Initiativen stammten 11 aus den USA, 4 aus Europa, 7 aus Australien und dem asiatischen Raum, eine aus Afrika und eine aus dem Mittleren Osten.

Die Studien spiegeln die Ausbildungsqualität so wider:

• Ohne Ausnahme steht fest, "that nutrition is insufficiently incorporated into medical education, regardless of country, setting, or year of medical education."

• Dies führt zu Defiziten "in nutrition education affect students' knowledge, skills, and confidence to implement nutrition care into patient care."

• Dort wo es in der Medizinerausbildung Initiativen für spezielle Curricula zum Thema Ernährung und Ernährungsverhalten gibt, gibt es "modest positive effects".

Dass sich MedizinstudentInnen und approbierte ÄrztInnen natürlich in Eigeninitiative Kenntnisse und Fertigkeiten für diesen Bereich aneignen können, steht außer Frage und geschieht mit Sicherheit auch. Und natürlich fanden die AutorInnen des Reviews - mal wieder - keine systematische Studie(n) über die Verhältnisse im Medizinstudium an deutschen Hochschulen und in der Facharztausbildung in deutschen Kliniken, geschweige denn über den realen ernährungsbezogenen Inhalt von Arzt-Patientgesprächen im deutschen Gesundheitssystem.

Ob dies praktisch zur Folge haben sollte, das sowieso schon überladene Curriculum des Medizinstudium und der Facharztausbildung noch mit qualitativ hochwertigen Inhalten zur Ernährung anzureichern oder ob nicht ernsthafter und vorrangig die gleichrangige Integration von nichtärztlichen TherapeutInnen und Helfern - also z.B. auch von ÖkotrophologInnen in die ärztlich-medizinische Versorgung vorangetrieben werden sollte, ist für das deutsche Gesundheitsversorgungssystem längst überfällig.

Der systematische Review Nutrition in medical education: a systematic review von Jennifer Crowley, Lauren Ball und Gerrit Jan Hiddink ist im September 2019 in der Fachzeitschrift Lancet (Volume 3, ISSUE 9, Pe379-e389) erschienen und als Open Access-Text komplett kostenlos erhältlich.

Bernard Braun, 2.11.19

18 Jahre Aufklärung über "gesunde und ungesunde Ernährung" hat in den USA nur wenig und dann oft nur sozial ungleich bewegt

Weniger minderwertige Kohlenhydrate, mehr hochwertige, weniger Fett oder gesättigte Fettsäuren, mehr ungesättigte, Vorsicht vor verstecktem Zucker, und, und, und … zahllose Ratschläge, Kurse, Handbücher und jede Menge Ratgeber und Modellprojekte geben Tipps für gesunde oder warnen vor ungesunder Ernährung und deren möglichen Folgen.

Weniger minderwertige Kohlenhydrate, mehr hochwertige, weniger Fett oder gesättigte Fettsäuren, mehr ungesättigte, Vorsicht vor verstecktem Zucker, und, und, und … zahllose Ratschläge, Kurse, Handbücher und jede Menge Ratgeber und Modellprojekte geben Tipps für gesunde oder warnen vor ungesunder Ernährung und deren möglichen Folgen.

Viele dieser Aktivitäten haben in nur selten langjährigen Modellprojekten, Beobachtungsstudien aber auch einigen randomisierten kontrollierten Studien einen Nutzen nachgewiesen. Überlegt man sich aber, dass oft allein die mit Zuwendung, guter Information und Aufmerksamkeit verbundene Intervention in Projekten oder Modellversuchen und/oder die explizit oder implizit soziale Erwünschtheit von Effekten der jeweiligen Ernährungsvariante eine Wirkung fördert - selbst bei Angehörigen einer Kontrollgruppe mit "normaler" Ernährung ist dies oft so - , sind Erfolgsmeldungen nicht völlig überraschend.

Ob und wie sich daran etwas ändert, wenn Interventionsstudien zu Ende sind und mittel- bis langfristig so genannte "real world"-Bedingungen ohne ProjektleiterIn und Studienmeetings herrschen, ist weniger untersucht und bekannt.

Eine 2019 veröffentlichte Studie über die Ernährungsweise von 43.996 erwachsenen US-BürgerInnen in der Zeit zwischen 1999 und 2016, liefert hierzu nun bedenkenswerte Ergebnisse. Die eingangs beschriebene ständige Flut von Ernährungs-Ratgeber und -Ratschlägen ist einer der Pfeiler des in den USA weit verbreiteten und von Hagen Kühn ausgezeichnet analysierten Healthismus.

Nun hat ein ForscherInnenteam auf Basis von neun Befragungen des "National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES)", der "Food and Nutrition Database for Dietary Studies (FNDDS)" und mit Hilfe des "Healthy Eating Index (HEI)-2015" (misst wie sich die AmerikanerInnen an die für sie konzipierten und kommunizierten Ernährungsleitlinien halten.

Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören folgende:

• Die Gesamtaufnahme von Kohlenhydraten sank um 2% und der Konsum von geringwertigen Kohlenhydraten ging um 3 % zurück. Der Konsum gesünderer, qualitativ hochwertiger Kohlenhydrate stieg nur um 1%.

• Der Anteil an Nahrungsmitteln aus geringwertigen Kohlenhydraten an der typischen Menge von Kalorien betrug 42%, der höherwertigen Kohlenhydrate wie z.B. in ganzen Früchten oder Körnern nur 9%.

• Die Gesamtaufnahme von Fetten stieg um 1%. Die Hälfte des Fettkonsums bestand aus Produkten mit gesättigten Fettsäuren.

- Gesättigte Fettsäuren lieferten 12% der täglich aufgenommenen Kalorien. Empfohlen wird durchweg, dass nur 10% aller Kalorien durch diese Art von Fettsäuren aufgenommen wird.

• Erwachsene mit höherem Einkommen haben ihren Konsum minderwertiger Kohlenhydrate mehr reduziert als Arme und Geringverdiener. In beiden Gruppen handelt es sich aber nicht um hohe Werte: Bei der ersten Gruppe sank der Anteil über die 17 Jahre um 4%, bei der zweiten um 2%.

• Die Adhärenz zu Ernährungs-Leitlinien verbesserte sich zwar für alle US-AmerikanerInnen. Keine Verbesserung gab es aber bei den über 50-Jährigen, bei den Menschen mit weniger als einem High-School-Abschluss und den BürgerInnen, die unter der Armutsgrenze leben mussten.

Einer der Studienleiter, Fang Fang Zhang Epidemiologe an der Tufts Universität, fasste die Ergebnisse so zusammen: "Although there are some encouraging signs that the American diet improved slightly over time, we are still a long way from getting an 'A' on this report card. Our study tells us where we need to improve for the future," und zog den Schluss "These findings also highlight the need for interventions to reduce socioeconomic differences in diet quality, so that all Americans can experience the health benefits of an improved diet."

Noch so erfolgreich erscheinende Modellprojekte, und natürlich auch die in Deutschland, sollten nach den Ergebnissen dieser Studie, nicht allzu selbstzufrieden sein, sondern die Nutzeffekte ihrer Interventionen und Empfehlungen unter Alltagsbedingungen über längere Zeit und differenziert (z.B. nach Einkommen, Bildung) untersuchen und ggfls. zusätzlich intervenieren. Über die Notwendigkeit einer Art Daueraufklärung und auch ihrer möglicherweise immer noch geringen Wirkung, sollte dann ebenfalls nachgedacht werden.

Die Studie Trends in dietary carbohydrate, protein, and fat intake and diet quality among US adults, 1999-2006 von Shan, Z., Rehm, C.D., Rogers, G., Ruan, M., Wang, D.D., Hu, F.B., Mozaffarian, D., Zhang, F.F. und Bhupathiraju, S. ist in der Fachzeitschrift JAMA im September 2019 (322(12), 1-10) erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.

Bernard Braun, 2.10.19

Senken langjährige Raucher ihr Herz-/Kreislauferkrankungsrisiko durch Nichtmehrrauchen? Jein, selbst nach 15 Jahren nicht völlig!

Zu den wichtigen Überlegungen und Erwartungen von Personen, die ein potenzielles und nicht selten über Jahre ausgeübtes suchtartiges ungesundes Verhalten beenden wollen und für jene, die dies ständig empfehlen, gehört, wann der erhoffte Nutzen für die Gesundheit eintritt. Dies gilt in hohem Maße für die Beendigung von Rauchen und das mit dem Rauchen assoziierte Risiko von Herz-/Kreislauferkrankungen.

Zu den wichtigen Überlegungen und Erwartungen von Personen, die ein potenzielles und nicht selten über Jahre ausgeübtes suchtartiges ungesundes Verhalten beenden wollen und für jene, die dies ständig empfehlen, gehört, wann der erhoffte Nutzen für die Gesundheit eintritt. Dies gilt in hohem Maße für die Beendigung von Rauchen und das mit dem Rauchen assoziierte Risiko von Herz-/Kreislauferkrankungen.

Wenig hilfreich oder letztlich nicht vertrauenerweckend war aber die bisher durch Studien gestützte Spannbreite von 2 bis 20 Jahren, in denen dieses Risiko für Raucher nach Beendigung des Rauchens auf das von ständigen Nichtrauchern gesunken ist. Weit in ambulanten Praxen verbreitete Risikokalkulatoren kommen zum Ergebnis, dass frühere Raucher nur noch für 5 Jahre nach Beendigung des Tabakkonsums ein erhöhtes Herz-/Kreislauferkrankungsrisiko haben.

Die Ergebnisse einer aktuellen methodisch hochwertigen Teilstudie mit 8.770 TeilnehmerInnen der Framing Heart Study sind geeignet die Verbreitung zu optimistischer oder pessimistischer Erwartungen zu verhindern. Untersucht wurde deren Rauchverhalten und die Inzidenzen der Herz-/Kreislauferkrankungen für den Zeitraum 1971 bis 2015.

Bei zwei Risikovergleichen lauten die Ergebnisse unter Berücksichtigung einer Reihe von Confoundern folgendermaßen:

• Im Vergleich von Rauchern, die 20 oder mehr Jahre geraucht haben, ist das Herz-/Kreislauferkrankungs-Risiko der Personen, die das Rauchen aufgehört haben nach 5 Jahren deutlich geringer als das derjenigen Personen, die weiterrauchten (6,9 versus 11,6 Neuerkrankungen pro 1.000 Personenjahren).

• Beim Vergleich des Herz-/Kreislauferkrankungs-Risikos der Personen, die das Rauchen aufhörten mit den Personen, die nie geraucht haben, war aber das Risiko der ersteren auch nach 10 bis 15 Jahren höher (6,31 versus 5,09 Neuerkrankungen pro 1.000 Personenjahren), in einer Teilgruppe sogar auch noch nach 24 Jahren.

Auch wenn die Beendigung selbst mehrjährigen Rauchens sicherlich eine Entscheidung mit gesundheitlichem Nutzen ist, sollte dies weder von ÄrztInnen noch von Noch-Rauchern mit dem Argument oder der Erwartung eines sehr schnellen vollen Erfolgs verknüpft werden. Am besten ist, gar nicht mit dem Tabakrauchen anzufangen und dafür mit geeigneten Mitteln (z.B. vollkommenes Werbeverbot) zu sorgen.

Der Aufsatz Association of Smoking Cessation With Subsequent Risk of Cardiovascular Disease von "JAMA" (322(7):642-650) erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.

Bernard Braun, 26.8.19

Senken Nahrungsergänzungsmittel das Risiko kardiovaskulärer Erkrankungen/Sterblichkeit? Mit wenigen Ausnahmen nicht!!!

Allein in diesem Forum finden sich in den letzten Jahren Hinweise auf 24 Studien überwiegend hoher methodischer Güte (Suche mit dem Begriff "Nahrungsergänzungsmittel"), die den allgemeinen und krankheitsspezifischen Nutzen vieler Nahrungsergänzungsmittel inklusive Vitamine untersucht haben. Dabei überwogen Studien, die den jeweiligen spezifischen Nutzen nicht belegen konnten.

Allein in diesem Forum finden sich in den letzten Jahren Hinweise auf 24 Studien überwiegend hoher methodischer Güte (Suche mit dem Begriff "Nahrungsergänzungsmittel"), die den allgemeinen und krankheitsspezifischen Nutzen vieler Nahrungsergänzungsmittel inklusive Vitamine untersucht haben. Dabei überwogen Studien, die den jeweiligen spezifischen Nutzen nicht belegen konnten.

Einen noch wesentlich umfassenderen Überblick liefert nun ein im Juli 2019 veröffentlichter "umbrella review and evidence map", der die Ergebnisse von 9 systematischen Reviews mit insgesamt 277 Studien, 24 Interventionsstudien mit 992.129 TeilnehmerInnen, 4 neuen randomisierten kontrollierten Studien und insgesamt auf dieser Basis 105 erstellten Metaanalysen zusammenfasst. Untersucht wurden in allen Studien die Effekte von Nahrungsergänzungsmitteln und Hinweisen zur Nahrungsaufnahme auf die Gesamtsterblichkeit und kardiovaskuläre Outcomes (z.B. Herzinfarkt, Schlaganfall) bei Erwachsenen.

Die Ergebnisse:

• Dafür, dass die geringere Aufnahme von Salz bei TeilnehmerInnen mit normalem Blutdruck das Risiko der Gesamtsterblichkeit senkt, gibt es gemäßigte Evidenz. Das gleiche gilt für die kardiovaskuläre Sterblichkeit bei Personen mit erhöhtem Blutdruck.

• Niedrige Evidenz gibt es für den positiven Zusammenhang der Einnahme von Omega-3-Fettsäuren und einem geringeren Risiko einen Herzinfarkt zu erleiden oder an einer kardiovaskulären Krankheit zu erkranken.

• Folsäre war mit einer geringen Sicherheit mit dem Risiko eines Schlaganfalls assoziiert. Kalzium plus Vitamin D war dagegen mit moderater Sicherheit mit einem höheren Schlaganfallrisiko assoziiert.

• Andere Nahrungsergänzungsmittel wie die Vitamine B6, A oder Multivitaminpräparate, Antioxidantien, eisenhaltige Nahrungsmittel und andere Ernährungsweisen wie z.B. eine reduzierte Aufnahme von Fett, hatten mit sehr geringer bis moderater Evidenz keinen statistisch signifikanten Effekt auf die Sterblichkeit oder kardiovaskuläre Outcomes.

Dies bedeutet zum einen die von Herstellern und auf medialen Ratgeberseiten für eine Reihe von Ergänzungsmitteln und Ernährungsweisen verbreiteten Hoffnungen kardiovaskulär wirksam zu sein, erheblich zu reduzieren. Zum anderen bedeutet dies aber nicht, dass es nicht sinnvoll und hilfreich ist, Vitamine (hier aber nachgewiesenermaßen am wirkungsvollsten in Natur- [Fisch oder Orangen] statt in Pillen-/Kapselform) oder andere Mittel aufzunehmen und damit die Lebensqualität oder auch die nicht-kardiovaskuläre gesundheitliche Befindlichkeit zu verbessern.

Der systematische Review Effects of Nutritional Supplements and Dietary Interventions on Cardiovascular Outcomes: An Umbrella Review and Evidence Map von Khan SU, Khan MU, Riaz H, et al. ist im Juli 2019 in der Fachzeitschrift "Annals of Internal Medicine" erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.

Bernard Braun, 4.8.19

Abbau oder Vermeidung von arbeitsbezogenem Stress beim Gesundheitspersonal durch Yoga und Qigong evident - andere aber nicht!

Eine Fülle von Studien belegen immer wieder: Arbeitsbedingter Stress ist bei Beschäftigten im Gesundheitswesen außergewöhnlich hoch. Viele chronische Krankheiten von Pflegekräften, ÄrztInnen und anderen dort beschäftigten Berufsgruppen und auch Behandlungsfehler sind eine Folge dieses Stresses. Körperliche Aktivitäten werden im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) häufig als ein geeignetes Mittel diskutiert und entsprechende Maßnahmen angeboten, Stress zu reduzieren oder die unerwünschten Auswirkungen zu regulieren. Jedoch gibt es bisher keinen publizierten systematischen Review von Studien über die Effekte der vielfältigen körperlichen Aktivitäten auf die Gesundheit des Gesundheitspersonals.

Eine Fülle von Studien belegen immer wieder: Arbeitsbedingter Stress ist bei Beschäftigten im Gesundheitswesen außergewöhnlich hoch. Viele chronische Krankheiten von Pflegekräften, ÄrztInnen und anderen dort beschäftigten Berufsgruppen und auch Behandlungsfehler sind eine Folge dieses Stresses. Körperliche Aktivitäten werden im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) häufig als ein geeignetes Mittel diskutiert und entsprechende Maßnahmen angeboten, Stress zu reduzieren oder die unerwünschten Auswirkungen zu regulieren. Jedoch gibt es bisher keinen publizierten systematischen Review von Studien über die Effekte der vielfältigen körperlichen Aktivitäten auf die Gesundheit des Gesundheitspersonals.

Daran etwas zu verändern, also vor allem Evidenz für diesen Wirkungszusammenhang zu finden, war das Ziel einer Gruppe von Gesundheitsforscherinnen an der Universität Hamburg. Sie führten dazu in den Jahren 2018 und 2019 einen systematischen Review über Studien durch, die sich mit diesem Thema beschäftigten. Dabei wurde auch die methodische Qualität der Studien genauer untersucht.

In den Review gingen 18 experimentelle Studien ein, in denen u.a. drei sehr spezifische körperliche Aktivitäten, nämlich Yoga, Tai chi und Qigong, sowie verschiedene unspezifische arbeitsplatzbezogene Trainingsprogramme auf ihre Wirkungen untersucht wurden. In 9 Studien wurde eine Mehrkomponentenintervention durchgeführt bei der körperliche Aktivitäten den kleineren Anteil hatten. In den anderen 9 Studien wurde jeweils der Effekt einer Maßnahme/Intervention untersucht.

Alle untersuchten Studien waren von minderer Qualität und durch systematische Verzerrungen geprägt. Oft war nicht differenziert bekannt, von welchen körperlichen Aktivitäten Effekte gemessen wurden und wie lange und intensiv die Interventionen dauerten und durchgeführt wurden. Und nur in fünf der Studien wurde der Stress systematisch gemessen.

Mit diesen generellen methodischen Einschränkungen gibt es zwei Ergebnisse:

• Es gibt einen stressreduzierenden Effekt von Yoga und Qigong-Angeboten und zwar auch schon bei einer Dauer der Aktivitäten von 12 Stunden.

• Allgemeine Programme zu körperlichen Aktivitäten am Arbeitsplatz und Tai chi zeigten dagegen keine signifikanten Wirkungen auf Stress.

Die Autorinnen plädieren angesichts der vielfach schlechten Qualität derartiger Studien für weitere Forschungsprojekte. Diese sind auch deshalb wichtig, um zu klären welche der in Hülle und Fülle im BGM angebotenen, geforderten oder finanzierten Bewegungs-Maßnahmen wirklich Stress reduzieren und weitere positive gesundheitliche Effekte haben, also wirtschaftlich oder reine Verschwendung sind. Möglich ist natürlich auch, dass selbst dann, wenn der angestrebte Stressreduktions-Effekt nicht eintritt jede Bewegung gegenüber 8 Stunden Sitzarbeit etwas Positives an sich hat.

Der Aufsatz The effect of physical activity interventions on occupational stress for health personnel: A systematic review. von Bischoff LL, Otto AK, Hold C, et al. ist bzw. wird in der Septemberausgabe der Fachzeitschrift "International Journal of Nursing Studies" (2019. Volume 97: 94-104) erscheinen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.

Bernard Braun, 20.7.19

Ausgerechnet kurz vor Ostern: Eier wieder zurück auf der "Lieber-nicht-essen"-Liste! Schwierigkeiten der informierten Entscheidung

Egal ob es um die Einnahme oder den Konsum von Aspirin, Kaffee, das Glas Rotwein, die Mittelmeer-Diät, Schokolade, Super-/Power-Beeren oder viele andere (Lebens-)Mittel geht: Nicht selten ändern sich die auf wissenschaftliche Studien gestützten Empfehlungen innerhalb weniger Jahre - zum Teil mehrfach. Dabei spielen unterschiedliche Methoden (von der Querschnitts- oder Beobachtungsstudie ohne Kontrollgruppe bis zu Kohortenstudien mit Metaanalyse), die Anzahl der Untersuchten, die Wahl der Endpunkte ("nur" Mortalität oder auch patientenbezogene Endpunkte wie Lebensqualität) oder die Dauer der Beobachtung eine Rolle. Wie damit die Mehrheit der Bevölkerung, egal ob sie zu den DauerleserInnen von Fachzeitschriften gehört, sich in Wochenzeitschriften, in Fernsehsendungen, bei "ihrem Arzt" oder "im Internet" informiert bzw.desinformiert, informierte Entscheidungen treffen kann, die ihr gesundheitlich nützen und wirtschaftlich sind, ist nicht einfach zu beantworten.

Egal ob es um die Einnahme oder den Konsum von Aspirin, Kaffee, das Glas Rotwein, die Mittelmeer-Diät, Schokolade, Super-/Power-Beeren oder viele andere (Lebens-)Mittel geht: Nicht selten ändern sich die auf wissenschaftliche Studien gestützten Empfehlungen innerhalb weniger Jahre - zum Teil mehrfach. Dabei spielen unterschiedliche Methoden (von der Querschnitts- oder Beobachtungsstudie ohne Kontrollgruppe bis zu Kohortenstudien mit Metaanalyse), die Anzahl der Untersuchten, die Wahl der Endpunkte ("nur" Mortalität oder auch patientenbezogene Endpunkte wie Lebensqualität) oder die Dauer der Beobachtung eine Rolle. Wie damit die Mehrheit der Bevölkerung, egal ob sie zu den DauerleserInnen von Fachzeitschriften gehört, sich in Wochenzeitschriften, in Fernsehsendungen, bei "ihrem Arzt" oder "im Internet" informiert bzw.desinformiert, informierte Entscheidungen treffen kann, die ihr gesundheitlich nützen und wirtschaftlich sind, ist nicht einfach zu beantworten.

Wer 2015 gestützt auf die Ergebnisse eines systematischen Reviews und einer Metaanalyse doch wieder genussvoll ein Frühstücksei aß und sich sicher war, dass das damit aufgenommene Cholesterin nicht das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und die damit assoziierte Mortalität erhöhte, könnte/sollte/müsste im Lichte der aktuellsten Studie rechtzeitig vor dem österlichen Eier-Speisegipfel ernsthaft über das Ende oder eine erhebliche Reduktion des Konsums von Eiern nachdenken.

Denn am Ende von sechs prospektiven Kohortenstudien mit nahezu 29.615 beteiligten Erwachsenen ohne anfängliche kardiovaskuläre Erkrankungen hatten nach durchschnittlich 17,5 Jahren Beobachtungszeit 5.400 ein kardiovaskuläres Ereignis und waren 6.100 tot.

Jede zusätzliche Aufnahme von 300 Milligramm des "bösen" Cholesterol über Eier und Fleisch war mit einem um 17% statistisch signifikant höheren Risiko eines neuen kardiovaskulären Ereignis und mit einem 18% höheren Sterberisiko assoziiert. Eier erklären diese Risikoerhöhungen nach Meinung der ForscherInnen deshalb, weil große Eier rund 190 Milligramm Cholesterol enthalten und auch schon ein halbes Ei ein gewichtiges Risiko darstellt. Dass die Assoziation zwischen Eierkonsum und der Inzidenz kardiovaskulärer Erkrankungen nach einer Adjustierung nach der Gesamtaufnahme von Cholesterol nicht mehr signifikant ist, stellt einen kleinen Hoffnungsschimmer zumindest für den Konsum des einen oder anderen Ostereis dar.

Ein Herausgeber der Zeitschrift JAMA schlussfolgerte in Kenntnis dieser Studie: "Considering the negative consequences of egg consumption and dietary cholesterol in the setting of heart-healthy dietary patterns, the importance of following evidence-based dietary recommendations, such as limiting intake of cholesterol-rich foods, should not be dismissed."

Von dem am 19. März 2019 in der Fachzeitschrift "JAMA" erschienenen Aufsatz Associations of Dietary Cholesterol or Egg Consumption With Incident Cardiovascular Disease and Mortality von Victor W. Zhoing et al. (JAMA. 2019; 321(11):1081-1095) ist das Abstract kostenlos erhältlich.

Die eingangs erwähnte Studie aus dem Jahr 2015 kam dagegen auf der Basis von 40 zwischen 1979 und 2013 Studien, darunter u.a. 17 Kohortenstudien mit 361.923 TeilnehmerInnen zu einem völlig anderen Ergebnis. Obwohl die Aufnahme von Cholesterol über Nahrungsmittel statistisch signifikant die Cholesterinwerte erhöhte, sah das Ergebnis so aus: "Dietary cholesterol was not statistically significantly associated with any coronary artery disease …, ischemic stroke … or hemorrhagic stroke. Mit dem Hinweis, dass noch methodisch bessere Studien durchgeführt warden sollten, um letzte Zweifel auszuräumen, leiten die AutorInnen die nächste Phase dieser Art von Achterbahn ein.

Die Studie Dietary cholesterol and cardiovascular disease: a systematic review and meta-analysis von Samantha Berger, Gowri Raman, Rohini Vishwanathan, Paul F Jacques und Elizabeth J Johnson ist am 1. August 2015 in der Zeitschrift "The American Journal of Clinical Nutrition" (Volume 102, Issue 2, 1 August 2015, Pages 276-294) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.

Auf die möglichen Ursachen für diese wissenschafts- oder studiengeleitete Achterbahnfahrt der Basis für informierte Entscheidungen über Gesundheitsverhalten, weist der durch seine harsche Kritik an der methodischen Dürftigkeit vieler Studien und der Fragwürdigkeit ihrer Ergebnisse bekannt gewordene (laut British Medical Journal die "Geißel der schlampigen Wissenschaft") amerikanische Forscher John Ioannidis in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" (SZ vom 4. April 2019 - leider ohne Abo nicht online zugänglich) auf die Frage, was er davon hielte, dass Eier "nun doch ungesund" seien, folgendermaßen hin: "Ja, das ist absolut sinnlos. Es gibt etwa eine Million Ernährungsstudien, Zehntausende Forscher arbeiten auf diesem Gebiet und veröffentlichen wie verrückt. Fast jeden Tag erscheint ein neues Paper, das mit sehr goßer Wahrscheinlichkeit nicht stimmt. Aber es geht immer so weiter, ad infitum. Es wird mit zweifelhaften Messmethoden gearbeitet, mit Beobachtungsstudien, die offen für eine Myriade verzerrender Einflüsse sind, mit Fragestellungen, die eine komplexe Sache übermäßig vereinfachen. Tatsächlich gibt eine fast unbegrenzte Zahl an Nahrungsmitteln, die sich in ihrer Zusammensetzung unterscheiden und mit unserem Lebensstil und anderen Einflüssen verwoben sind."

Und Studien, die methodisch hochwertig sind, mögen nach Meinung Ioannidis's "die meisten Ernährungsforscher ... nicht, weil bei diesen fast nie Nennenswertes herauskommt."

Bernard Braun, 8.4.19

Bewegung und Gesundheit: Es ist selten zu wenig und zu kurz, um positive gesundheitliche Wirkungen zu erzielen

Fitness-Studios, die Verfasser mancher Ratgeber für möglichst viel, lange und anstrengende Joggingstrecken oder andere Bewegungsübungen und wahrscheinlich auch die Hersteller von Geräten zur Messung der Dauer, Intensität und Wirkungen, die nur Sinn machen, wenn sie täglich längere Zeit genutzt werden, sind sicherlich mit den Ergebnissen der am 19.März 2019 zuerst online veröffentlichten Studie über die Evidenz für Wirkungen von zeitlich sehr geringen oder sehr großen körperlichen Aktivitäten in der Freizeit auf das Risiko an einer kardiovaskulären Erkrankung oder an einer Krebserkrankung zu sterben.

Fitness-Studios, die Verfasser mancher Ratgeber für möglichst viel, lange und anstrengende Joggingstrecken oder andere Bewegungsübungen und wahrscheinlich auch die Hersteller von Geräten zur Messung der Dauer, Intensität und Wirkungen, die nur Sinn machen, wenn sie täglich längere Zeit genutzt werden, sind sicherlich mit den Ergebnissen der am 19.März 2019 zuerst online veröffentlichten Studie über die Evidenz für Wirkungen von zeitlich sehr geringen oder sehr großen körperlichen Aktivitäten in der Freizeit auf das Risiko an einer kardiovaskulären Erkrankung oder an einer Krebserkrankung zu sterben.

Einer der Ausgangspunkte dieser Studie ist, dass viele Menschen aus verschiedenen Gründen (vom "inneren Schweinehund", den Arbeitszeiten bis zu familiären Verpflichtungen) nicht in der Lage sind, den Standards der WHO oder ihrer Krankenkasse folgend sich regelmäßig täglich oder mindestens fünfmal die Woche längere Zeit durch ihren Stadtwald oder auf den Laufbändern des nächsten Fitnessstudios zu bewegen. In der Annahme oder durch die Übernahme der Zielwerte in Ratgebern etc., dass sie bei wenigeren und kürzeren Bewegungsmaßnahmen den gewünschten gesundheitlichen Effekt nicht mehr erreichen, verzichten viele Menschen dann auf sämtliche Bewegungsaktivitäten.

Eine Auswertung von 12 Wellen des "National Health Interview Surveys (1997-2008)" und des nationalen Sterblichkeitsindex der USA aus dem Jahr 2011, konnte sich auf die individuellen Daten zum Bewegungsverhalten und zur Sterblichkeit von 88.140 BürgerInnen im Alter von 40 bis 85 Jahren stützen. In der neunjährigen Beobachtungszeit starben 9% der Untersuchungspopulation.

Die wichtigsten adjustierten (nach Rauchstatus und anderen potenziellen Confoundern) Ergebnisse lauten:

• Im Vergleich mit bewegungsmäßig inaktiven Personen reduzierten die Personen, die sich 150 bis 299 Minuten pro Woche intensiver bewegten ihr Gesamtmortalitätsrisiko ("hazard ratio") um 31%.

• Im selben Vergleich stieg die Reduktion des Sterblichkeitsrisikos bei den Personen auf auf 46% und mehr, die sich 1.500 Minuten und mehr pro Woche aktiv bewegten.

• Diejenigen Personen, die sich nur 10 bis 59 Minuten pro Woche aktiv bewegten, also möglicherweise am gesundheitlichen Nutzen zweifeln, reduzieren das Risiko wegen irgendeiner Ursache zu sterben im Vergleich mit völlig inaktiven Personen immer noch um 18%.

• Ähnliche Ergebnisse gibt es für das Risiko wegen Kreislauferkrankungen oder Krebs zu sterben.

Die AutorInnen der Studie empfehlen daher die Motivation zu körperlicher Bewegung "of any intensity and amount is an important approach to reducing mortality risk in the general population."

Und selbstverständlich sollte jede/jeder die/der dann doch noch etwas mehr Zeit für Jogging oder einen intensiven Spaziergang mit oder ohne das Profi-Equipment findet, diese nutzen. Da selbst 10 bewegte Minuten pro Woche einen gesundheitlichen Nutzen haben, sollte schließlich das oben beschriebene Resignieren wegen "zu kurzen" Bewegungszeiten rasch vergessen werden.

Die Studie Beneficial associations of low and large doses of leisure time physical activity with all-cause, cardiovascular disease and cancer mortality: a national cohort study of 88.140 US adults von Min Zhao, Sreenivas P Veeranki, Shengxu Li, Lyn M Steffen, Bo Xi ist im März 2019 "online first" in der Fachzeitschrift "British Journal of Sports Medicine" erschienen und komplett kostenlos erhältlich.

Bernard Braun, 20.3.19

Gesundheitslegenden - Der Fall "Kochsalzreduktion"

Ein Teil der Empfehlungen zu Dingen und Verhaltensweisen, die angeblich einen hohen präventiven oder kurativen Nutzen für die Gesundheit vieler Menschen haben oder dieser und diesen schaden, sind derartig plausibel, dass es relativ lange braucht bis sich Studien um sie kümmern. Dazu gehören etwa viele Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel, das tägliche Gläschen Rotwein, die tägliche Einnahme einer oder auch mehrerer Aspirintabletten aber auch das Ersetzen von Butter durch Margarine oder die Reduktion von Kochsalz.

Ein Teil der Empfehlungen zu Dingen und Verhaltensweisen, die angeblich einen hohen präventiven oder kurativen Nutzen für die Gesundheit vieler Menschen haben oder dieser und diesen schaden, sind derartig plausibel, dass es relativ lange braucht bis sich Studien um sie kümmern. Dazu gehören etwa viele Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel, das tägliche Gläschen Rotwein, die tägliche Einnahme einer oder auch mehrerer Aspirintabletten aber auch das Ersetzen von Butter durch Margarine oder die Reduktion von Kochsalz.

Das jüngste Beispiel dafür was dann bei gründlicher Überprüfung herauskommen kann, ist ein systematischer Review von neun randomisierten kontrollierten Studien an denen 479 PatientInnen mit Herzschwäche teilgenommen hatten, welcher der Frage nachging, ob die Reduktion oder gar der Verzicht auf Salz PatientInnen mit Herzschwäche gesundheitlich nutzt oder nicht.

Die am 5. November 2018 in der Fachzeitschrift "JAMA Internal Medicine" veröffentlichte Studie "found no clinically relevant data on whether reduced dietary salt intake affected outcomes such as cardiovascular associated or all-cause mortality, cardiovascular-associated events, hospitalization, or length of hospital stay." In drei Studien mit ambulant behandelten PatientInnen, die weniger Salz zu sich nahmen, fanden sich allerdings Verbesserungen einiger klinischer Werte und Symptome.

Alles in Allem existiert also Unsicherheit über die Robustheit und Evidenz der weit verbreiteten Ratschläge an PatientInnen mit Herzproblemen, ihre gesundheitlichen Risiken durch die Reduktion von Salz zu reduzieren.

Der renommierte Kardiologe Harlan Krumholz (u.a. Editor für kardiologische Studien in der Zeitschrift "New England Journal of Medicine") bewertet die Studie als "an important study for what it doesn't find, which is a lack of evidence to support salt restriction. For all the burden we have imposed on patients with this strategy, it turns out we have too little evidence to support the practice."

Sie ist ein guter Beleg dafür, dass der oft gehörte praktisch gemeinte Rat, doch nicht zu jeder Diagnostik oder Therapie eine aufwändige randomisierte kontrollierte Studie oder einen systematischen Review durchzuführen, die Fortexistenz von gesundheitlich unwirksamen Legenden oder Patentrezepten und mehr oder weniger große Einschränkungen des täglichen Lebens und der Lebensqualität von vielen PatientInnen bedeuten kann.

Diese Ergebnisse bedeuten nicht, dass sowohl PatientInnen mit Herzschwäche als auch Personen, die "nur" einen erhöhten Blutdruck haben, jetzt sorglos den Salzstreuer schütteln können oder sollten. Sie sollten aber weder vom Verzicht auf Salz noch vom Weitersalzen allein bedeutende positive oder negative gesundheitliche Wirkungen erwarten. Trotzdem sollten sich Liebhaber gewürzter Speisen nicht von der Suche nach geschmacklich besseren Würzalternativen abhalten lassen.

Die Studie Reduced Salt Intake for Heart Failure von K. Mahtani et al. ist am 5.11.2018 in der Onlineausgabe der Zeitschrift "JAMA Internal Medicine" erschienen und komplett kostenlos erhältlich.

Bernard Braun, 8.11.18

Was wissen Eltern über den Zuckergehalt einiger der Lieblingsspeisen ihrer Kinder? Enorm wenig.

Auch wenn der vor wenigen Tagen feierlich gestartete Nationale Aktionsplan Gesundheitskompetenz nicht das Schicksal einiger anderer nationaler Aktionspläne erleidet, nämlich kurz nach dem Start in die Startlöcher zurück zu rutschen, zeigt eine nahezu gleichzeitig erschienene Studie des "Max Planck-Instituts für Bildungsforschung (MPIB)" über das Wissen von Eltern über die Zuckergehalte in der Ernährung ihrer Kinder, den Umfang von gesundheitsbezogenen Wissens- oder Kompetenzmängeln und die Anforderungen an Strategien, die daran etwas ändern wollen.

Auch wenn der vor wenigen Tagen feierlich gestartete Nationale Aktionsplan Gesundheitskompetenz nicht das Schicksal einiger anderer nationaler Aktionspläne erleidet, nämlich kurz nach dem Start in die Startlöcher zurück zu rutschen, zeigt eine nahezu gleichzeitig erschienene Studie des "Max Planck-Instituts für Bildungsforschung (MPIB)" über das Wissen von Eltern über die Zuckergehalte in der Ernährung ihrer Kinder, den Umfang von gesundheitsbezogenen Wissens- oder Kompetenzmängeln und die Anforderungen an Strategien, die daran etwas ändern wollen.

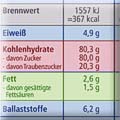

In dieser Studie sollten 305 Eltern-Kind-Paare mit Kindern zwischen 6 und 12 Jahren den Zuckergehalt von Orangensaft, Cola, Pizza, Joghurt, Müsliriegel und Ketchup schätzen.

Bei nahezu allen dieser durchaus bei Kindern beliebten Lebensmitteln unter- und überschätzten die Eltern den Zuckergehalt:

— "Es zeigte sich, dass 74 Prozent der Eltern den Zuckergehalt der meisten Nahrungsmittel und Getränke teils erheblich unterschätzten. Bei Joghurt zum Beispiel unterschätzten sogar 92 Prozent den Zuckergehalt - und das im Schnitt um sieben Würfel. Das entspricht 60 Prozent der Gesamtzuckermenge des Fruchtjoghurts… Besonders vertan haben sich die Eltern bei den Nahrungsmitteln und Getränken, die allgemein für gesund gehalten werden, wie Joghurt oder Orangensaft (84 Prozent).

— "Lediglich bei Müsliriegeln und Ketchup überschätzten mehr Eltern den tatsächlichen Zuckergehalt."

Dass die Unterschätzung des Zuckergehalts nicht ein lässlicher Wissensmangel ist, sondern gesundheitsrelevante Folgen für die Kinder haben kann, zeigt ein weiteres Ergebnis der Stufe: Nach Kontrolle des Bildungsstatus der Eltern und des BMI der Kinder, war das Risiko, dass Kinder der Eltern welche den Zuckergehalt unterschätzten übergewichtig oder fettsüchtig waren, signifikant um über das 2fache höher als bei Kinder von Eltern, die den Zuckergehalt richtig einschätzten. Die Studie liefert sogar kleine Hinweise auf einen Zusammenhang des Grades der Fehleinschätzung der Eltern und des BMI ihrer Kinder.

Was an dem schon so nicht unbedenklichen Ergebnis besonders nachdenklich macht, ist zweierlei. Eltern von Kindern in diesem Alter sind mit Sicherheit für Ernährungsrisiken sensibler als der Nicht-Elternteil der Bevölkerung. Das Un- oder Fehlwissen über eine relevante Quelle von Übergewicht und seinen gesundheitlichen Risiken dürfte dort sogar größer sein. Außerdem gehören Informationen über den Zuckergehalt mancher Lebensmittel und das damit verbundene Gesundheitsrisiko zu den am meisten in Medien jeglicher Art erwähnten Thematiken. Erwachsene Personen dürften also mehr als einmal darüber gelesen oder davon gehört und gesehen haben.

So richtig daher die auch von den StudienautorInnen geforderten plakativen Ampel-Hinweise auf den Zuckergehalt der Lebensmittel ist ("These findings suggest that providing easily accessible and practicable knowledge about sugar content through, for instance, nutritional labeling may improve parents' intuition about sugar."), so wichtig ist es, mehr darüber zu erfahren, warum derartige Informationen ausgerechnet auch noch bei Eltern nie angekommen oder wieder vergessen worden sind.

Nähere Informationen finden sich in einer Presseerklärung des MPIB vom 26. Februar 2018 und in dem online vorab veröffentlichten Aufsatz Parents' considerable underestimation of sugar and their child's risk of overweight von M. Dallacker, Hertwig, R. und Mata, J. in der Zeitschrift "International Journal of Obesity". Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.

Bernard Braun, 27.2.18

"If Anyone Is Going to Take Away Our Business It Should Be Us" - Warum die Tabakindustrie beim "Aufhören" mit dem Rauchen hilft!

Eines muss man der Tabakwarenindustrie lassen: Sie ist einfallsreich und nutzt jede Gelegenheit als Anbieterin in allen Situationen um das Rauchen herum präsent zu sein und damit auch zu verdienen. Dies gilt auch für Angebote, die scheinbar nicht zu ihrem traditionellen wirtschaftlichen Interesse zu passen scheinen, wie therapeutischen Produkten (z.B. Kaugummis), die helfen sollen auf das Rauchen bzw. die Aufnahme von Nikotin zu verzichten ("Nicotine replacement therapy (NRT)").

Eines muss man der Tabakwarenindustrie lassen: Sie ist einfallsreich und nutzt jede Gelegenheit als Anbieterin in allen Situationen um das Rauchen herum präsent zu sein und damit auch zu verdienen. Dies gilt auch für Angebote, die scheinbar nicht zu ihrem traditionellen wirtschaftlichen Interesse zu passen scheinen, wie therapeutischen Produkten (z.B. Kaugummis), die helfen sollen auf das Rauchen bzw. die Aufnahme von Nikotin zu verzichten ("Nicotine replacement therapy (NRT)").

Als derartige Stoffe in den 1980er Jahren auf den Markt kamen, gehörte die Tabakwarenindustrie zu den entschiedenen Gegnern. Die Kombination der Nutzung solcher Hilfsmittel mit gezielter Beratung schien auch nachweislich geeignet, mit dem Rauchen aufhören zu können. Trotzdem ändert sich seit 2016 die Position der Tabakwarenindustrie zu diesen Produkten und zwar so, dass sie jetzt selber NRT-Mittel anbietet. Wer jetzt denkt, die Industrie sähe die gesundheitlich schädlichen Wirkungen von Nikotin und Notwendigkeit, das Rauchen aufzuhören endlich ein, irrt sich gewaltig.

In einem am 13. September 2017 online veröffentlichten Aufsatz in der Fachzeitschrift "American Journal of Public Health" kommen die VerfasserInnen auf der Basis von internen Dokumenten der Zigarettenhersteller aus den Jahren 1960 bis 2010 nämlich zu folgenden Erkenntnissen:

— Die Industrie beschäftigte sich bereits seit den 1950er Jahren selber mit der Entwicklung von NRT-Stoffen.

— Nachdem die US Food and Drug Administration (FDA) 1984 diese Stoffe zugelassen hatte, betrachtete die Tabakindustrie dies als Bedrohung und übte auf die Hersteller aus der pharmazeutischen Industrie Druck aus, auf das explizite Marketingziel der völligen Raucherentwöhnung zu verzichten.

— 1996 gelang es den Herstellern der NRT-Mittel ihre Erhältlichkeit zu erleichtern, sie also zu so genannten ohne Verordnung frei erhältlichen Over-the-counter (OTC)-Produkte umzuwidmen.

— In den 1990er Jahren hatte die Tabakindustrie als ein wesentliches Ergebnis mehrerer Bevölkerungsstudien erkannt, dass NRT häufig nicht zur Beendigung des Rauchens führte und dies auch nicht das Ziel der NRT-Nutzer war, sondern eine Art Ergänzung zum Weiterrauchen von eventuell weniger Zigaretten war.

— Als 2009 die FDA damit begann den Tabakmarkt streng zu regulieren, versuchte die Tabakindustrie ihrerseits den tabakbasierten oder -assoziierten Nikotinmarkt möglichst komplett zu besetzen.

— Als gleichzeitig der Tabakindustrie ab dem Jahr 2009 gesetzlich erlaubt wurde, selber nikotinhaltige NRT-Stoffe frei zu verkaufen, begann sie diesen Markt mit Erfolg zu Lasten der pharmazeutischen Industrie zu erobern.

Der Aufsatz Tobacco Industry Research on Nicotine Replacement Therapy: "If Anyone Is Going to Take Away Our Business It Should Be Us von Dorie Apollonio und Stanton A. Glantz ist im "American Journal of Public Health" (107, no. 10: 1636 -1642) erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.

Bernard Braun, 20.2.18

Von den Grenzen der Lernfähigkeit oder "social responsibility" von Tabakkonzernen. Zulassung von iQOS in den USA und Deutschland

Die großen Herstellerfirmen von Tabakwaren für den USA-Markt müssen zwischen November 2017 und März 2018 in den USA in 5 ganzseitigen Anzeigen in 50 Zeitungen und über 12 Monate fünfmal pro Woche in zahlreichen Fernsehsendungen aufgrund eines Gerichtsurteils aus dem Jahr 2006 und nach jahrelangen Versuchen dies zu verhindern erklären, dass ihre Produkte massive Gesundheitsrisiken hatten und haben, sie in der Regel davon wussten, auch die so genannten Light-Produkte nicht gesünder waren oder durch Veränderungen der Zusammensetzung von Zigaretten bewusst zusätzlich Sucht erzeugt wurde.

Die großen Herstellerfirmen von Tabakwaren für den USA-Markt müssen zwischen November 2017 und März 2018 in den USA in 5 ganzseitigen Anzeigen in 50 Zeitungen und über 12 Monate fünfmal pro Woche in zahlreichen Fernsehsendungen aufgrund eines Gerichtsurteils aus dem Jahr 2006 und nach jahrelangen Versuchen dies zu verhindern erklären, dass ihre Produkte massive Gesundheitsrisiken hatten und haben, sie in der Regel davon wussten, auch die so genannten Light-Produkte nicht gesünder waren oder durch Veränderungen der Zusammensetzung von Zigaretten bewusst zusätzlich Sucht erzeugt wurde.

Zu den so verbreiteten Wahrheiten gehören z.B. die folgenden: "Smoking is highly addictive. Nicotine is the addictive drug in tobacco.", "Cigarette companies control the impact and delivery of nicotine in many ways, including designing filters and selecting cigarette paper to maximise the ingestion of nicotine, adding ammonia to make the cigarette taste less harsh, and controlling the physical and chemical make-up of the tobacco blend.", "When you smoke, the nicotine actually changes the brain — that's why quitting is so hard." oder "More people die every year from smoking than from murder, AIDS, suicide, drugs, car crashes, and alcohol combined."

Gleichzeitig gibt es von denselben Konzernen neben der ja gesundheitsbezogen auch nicht unstrittigen Markteinführung von E-Zigaretten weltweit neue Produkte, bei denen erneut gesundheitliche Vorzüge hervorgehoben und mögliche Nachteile verschwiegen werden.

Aktuell versucht der Hersteller Philip Morris für den us-amerikanischen Markt die Zulassung von so genannten "Modified Risk Tobacco Product Applications" wie IQOS durch die "U.S. Food and Drug Administration (FDA)" zu erhalten und zwar vorrangig mit dem Hinweis, es handle sich um gesündere Produkte als die normalen Zigaretten. Der Herstellerwunsch beruht darauf, dass in IQOS zwar normaler Tabak enthalten ist, der aber nicht verbrannt, sondern nur erhitzt wird. Die Herstellerfirma kommt daher auch zu dem Schluss, dass "scientific studies have shown that switching completely from cigarettes to the IQOS system can reduce the risks of tobacco-related diseases."

Diese Firma hatte in einem 67 Seiten umfassenden Papier (The Science behind the Tobacco Heating System. A Summary of published scientific articles von Maurice Smith et al. bzw. von Philip Morris International) im altbewährten Stil versucht, mit meist industriefinanzierten Studien u.a. das gesundheitliche Risiko von IQOS kleinzureden und diese Bewertung der FDA schmackhaft zu machen.

Damit hat sich nun ein für die Beratungen des "Tobacco Products Scientific Advisory Committee (TPSAC)" am 24. und 25. Januar 2018 von Wissenschaftlern der FDA erarbeitetes 75 Seiten umfassendes Dokument (FDA Briefing Document. Meeting of the Tobacco Products Scientific Advisory Committee (TPSAC). Modified Risk Tobacco Product Applications (MRTPAs)) ausführlich beschäftigt.

Nach Beratung beider Dokumente am 24./25. Januar 2018 kommt das WissenschaftlerInnen-Komitee u.a. zu folgenden Empfehlungen an die letztlich entscheidende FDA-Administration:

• Mit 8 zu 1 stimmen sie zu, dass Philip Morris mit der Aussage werben darf, IQOS reduziere die Exposition gegenüber schädlichen oder potenziell schädlichen chemischen Stoffen.

• Mit 8 zu 1 lehnen sie es dann aber ab, dass Philip Morris für das neue Produkt IQOS mit dem Hinweis werben darf, es sei weniger gesundheitsschädlich als konventionelle Zigaretten.

• Mit 5 zu 4 lehnen sie auch die Nutzung der Werbungaussage ab, mit IQOS zu rauchen wäre weniger riskant als weiter normale Zigaretten zu rauchen.

Ob die FDA diesen Empfehlungen ihrer wissenschaftlichen Berater folgen wird, ist im Moment offen. Aber selbst, wenn sie ihnen folgt, liegt der FDA bereits ein Antrag B vor, das Produkt ohne die genannten Werbeaussagen zuzulassen. Wie in anderen Fällen auch, wird es damit wahrscheinlich zu einem jahrelangen gerichtlichen und außergerichtlichen Ringen um gesundheitspositive Formulierungen kommen.

Für Deutschland, wo die Firma Philip Morris auch seit einiger Zeit für IQOS wirbt, liegt bisher eine Vorläufige Risikobewertung von Tobacco Heating-Systemen als Tabakprodukte des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) vom 27. Juli 2017 vor. Danach plant das Institut "eigene Untersuchungen zu den Emissionen dieses Gerätes und gegebenenfalls anderer kommerziell erhältlicher THS", die "im Herbst 2017 beginnen werden".

Zu hoffen ist, dass sich das BfR seitdem auch intensiv mit dem in dem FDA-Dokument zusammengestellten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse auseinandersetzt und nicht völlig eigene und möglicherweise problematische Quellen nutzt und Wege geht. Wie das Beispiel Glyphosat zeigt, wäre dies dem Institut durchaus zuzutrauen. Wie das BfR etwa "seine Bewertung des Totalherbizids Glyphosat über viele Seiten aus dem Zulassungsantrag von Monsanto abgeschrieben" hat - so eine bisher nicht widerlegte Kritik -, kann jedermann anhand der auf der Glyphosat-kritischen Website des Umweltinstituts München erhältlichen Originaldokumente selber klären.

Der FDA-Bericht wertet auch eine Reihe unabhängiger wissenschaftlicher Studien aus und kommt auf dieser Basis z.B. zu folgenden Aussagen:

• "In a December 8, 2017 amendment to the applications, the applicant (gemeint ist Philip Morris) identified between 53 and 62 compounds that are at higher levels in the aerosol of the HeatSticks compared to the smoke of the reference cigarette 3R4F."

• Und: "As summarized above, all the 54 measured HPHCs (harmful and potentially harmful constituents) produced by the three HeatSticks were substantially reduced compared to the 3R4F cigarette on a per-cigarette basis. However, based on the results, consuming 10 HeatSticks exposes users to levels of acetaldehyde, acetamide, acrylamide, ammonia, butyraldehyde, catechol, formaldehyde, mercury, propylene oxide, and pyridine that are comparable to smoking 1-3 cigarettes. … Using this model, any increased exposure increases cancer risk."

Der Vollständigkeit halber sei festgehalten, dass sich diese Erkenntnis auch in der Mitteilung des BfR findet: "Die Biomarker für einige Stoffe waren jedoch weniger stark reduziert als die entsprechenden Gehalte im Dampf der untersuchten Produkte. Verminderte Gehalte im Dampf führen somit nicht zwangsläufig zu einer im gleichen Maße verminderten Exposition des Verbrauchers gegenüber diesen gesundheitsschädlichen Stoffen."

Und außerdem stellt das BfR bereits in seiner Mitteilung im Juli 2017 fest, was die Hersteller durch geschickte Werbefloskeln (z.B. "Die neue Art, Tabak zu genießen.") zu verbergen suchen: "Die in den Dämpfen erreichbaren Nikotingehalte liegen in der gleichen Größenordnung wie bei herkömmlichen Tabakzigaretten. Daher muss von einem vergleichbaren Suchtpotential ausgegangen werden."

Bernard Braun, 1.2.18

"Kann eine einzige Zigarette denn noch nennenswert schädlich sein?" - Ja, und zwar deutlich mehr als erwartet!

Zu den beliebtesten Selbstbeschwichtigungsmantras von Personen, die das Rauchen von Zigaretten eigentlich aufhören wollen, es aber nicht vollständig schaffen, gehört die gegenüber dem "großen" gesundheitlichen Risiko der zuvor täglich gerauchten 20 Zigaretten geschaffte Reduktion auf das vergleichsweise "winzige" gesundheitliche Risiko von einer Zigarette pro Tag.

Zu den beliebtesten Selbstbeschwichtigungsmantras von Personen, die das Rauchen von Zigaretten eigentlich aufhören wollen, es aber nicht vollständig schaffen, gehört die gegenüber dem "großen" gesundheitlichen Risiko der zuvor täglich gerauchten 20 Zigaretten geschaffte Reduktion auf das vergleichsweise "winzige" gesundheitliche Risiko von einer Zigarette pro Tag.

Dass dies ein gewaltiger Irrtum ist zeigt nun eine Metaanalyse von 141 prospektiven Studien zur Assoziation von Rauchen und kardiovaskulären Erkrankungen wie der koronaren Herzerkrankung oder des Schlaganfalls aus den Jahren 1946 und 2015.

Unter rechnerischer Berücksichtigung zahlreicher potenzieller Verzerrungsfaktoren oder Confounder (z.B. Cholesterinwerte, Blutdruck) lauten die wichtigsten Ergebnisse so:

• Frauen, die eine Zigarette pro Tag rauchten hatten gegenüber nichtrauchenden Frauen ein um 119% erhöhtes Risiko für koronare Herzerkrankungen und eine Risikoerhöhung für Schlaganfälle um 46%

• Bei Männern mit einer Zigarette pro Tag betrugen die Risikoerhöhungen 74% und 30%.

• Das Gesamtrisiko betrug beim Vergleich des täglichen Konsums von einer mit dem von 20 Zigaretten nicht etwa das selbstberuhigende Einzwanzigstel, sondern immer noch 64% für Männer und 36% für Frauen (adjustiertes relatives Risiko), ist also nach Ansicht der AutorInnen "much greater than expected".

Unter Hinweis auf andere Studien, in denen auch für "gelegentliche Raucher" keine nennenswerten Risikoreduktionen gefunden werden konnten, kommen die AutorInnen zu folgendem praktischen Schluss: "We show clearly that no safe level of smoking exists for cardiovascular disease at which light smokers can assume that continuing to smoke does not lead to harm. Smokers need to quit completely rather than cut down if they wish to avoid most of the risk associated with heart disease and stroke."

Der am 24. Januar 2018 erschienene Aufsatz Low cigarette consumption and risk of coronary heart disease and stroke: meta-analysis of 141 cohort studies in 55 study reports von Allan Hackshaw et al. ist in der Zeitschrift "British Medical Journal (BMJ)" (360: j3984) komplett kostenlos erhältlich.

Bernard Braun, 25.1.18

"Stairway to health": Kleine Hinweise helfen bei der Entscheidung, die Treppe statt den Aufzug oder die Rolltreppe zu nutzen.

Körperliche Bewegung wirkt sich mit Sicherheit auf die Gesundheit und die Lebensqualität aus - selbst wenn es sich nicht um kilometerlanges Joggen oder Marathons handelt. Ob und wie sich aber eine nennenswerte Anzahl von Personen selbst zu kleinen Veränderungen ihres Bewegungsverhaltens bewegen lässt, ist nicht so sicher.

Körperliche Bewegung wirkt sich mit Sicherheit auf die Gesundheit und die Lebensqualität aus - selbst wenn es sich nicht um kilometerlanges Joggen oder Marathons handelt. Ob und wie sich aber eine nennenswerte Anzahl von Personen selbst zu kleinen Veränderungen ihres Bewegungsverhaltens bewegen lässt, ist nicht so sicher.

Für eine der vielen kleinen bewegungsorientierten Veränderungen im Alltag, der Nutzung von Treppen statt der der oft attraktiveren Rolltreppen oder Fahrstühle, interessierten sich jetzt kalifornische Präventionsexperten in einer empirischen Studie am internationalen Flughafen von San Diego.

Sie beschrifteten dazu in einem Zeitraum von 10 Tagen markante Stellen an denen sich FlughafenbesucherInnen für eines der drei Fortbewegungsmittel entscheiden mussten mit folgenden Etiketten: "Please reserve the escalator for those who need it"; "Don't lose time, lose weight. Use the Stairs"; "Don't waste Time, trim your Waistline. Use the Stairs";-"You'll get more stares if you use the stairs"oder "If you want to feel younger, act younger. Step it up! Use the stairs."

Das Hauptergebnis: An den Tagen an denen diese Hinweiseangebracht waren, nahm rund die doppelte Anzahl der FlughafenbesucherInnen die Treppen als an den Tagen an denen die Zeichen entfernt waren. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse einer zusätzlichen differenzierten schriftlichen Befragung von rund 350 FlughafenbesucherInnen u.a. zu ihren soziodemografischen Charakteristika und ihrem sonstigem gesundheitsbezogenem Verhalten, und nach einer Adjustierung, erhöhen die Hinweise die Chance (odds ratio) der Nutzung der Treppen signifikant um das gut 3,7-Fache.

Wichtige Begleitergebnisse: Selbst Personen, die Koffer mit sich führten oder erkennbar in Eile waren, fühlten sich durch die Hinweise motiviert, die Treppen zu benutzen. Die Hinweise motivierten außerdem nicht nur die Flughafenbesucher, die auch sonst körperlich aktiv sind - ein oft beobachtbarer Effekt bei Präventionsangeboten -,sondern ebenfalls Personen, die sich nicht ständig bewegten. Beobachtet wurde schließlich, dass Personen ihre Entscheidung für den Gang über die Treppe auch nach dem Vorbild anderer Personen getroffen haben.

Die AutorInnen bewerten ihre Ergebnisse als Beleg dafür, dass die durch die Verleihung des diesjährigen Ökonomie-Nobelpreises an den Verhaltensökonomen Thaler etwas populärer gewordenen "nudges", d.h. Stupser oder Schubser auch im Gesundheitsberech etwas zu gesundheitlich positiven Entscheidungen beitragen können - und seien sie auch noch so klein.

Die am 21. September 2017 online veröffentlichte Studie And She's Buying a Stairway to Health: Signs and Participant Factors Influencing Stair Ascent at a Public Airport. von John Bellettiere et al. ist in der Zeitschrift "The Journal of Primary Prevention" erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.

Bernard Braun, 16.10.17

Es ist selten zu spät und selten zu wenig. Körperliche Aktivität, Mobilität, Behinderung und Unabhängigkeit von 70-89-Jährigen

Körperliche Leistungsfähigkeit und funktionale Mobilität sowie die Freiheit von Behinderung sind wichtige Voraussetzungen für ein weitgehend selbständiges Leben älterer Personen in ihren "eigenen vier Wänden". Regelmäßige körperliche Aktivitäten sind geeignet, diese Ziele zu erreichen. Dass viele Angehörige dieser Altersgruppe noch nicht einmal beginnen, das Ziel erreichen zu wollen, liegt nur u.a. an Faulheit oder Bequemlichkeit, sondern an zwei gesichert erscheinenden Erwartungen oder Vorbehalten: Man sei zu alt für "mehr Sport" und er "bringe" in diesem Alter auch nichts mehr und die Leistungsziele mancher Bewegungsprogramme erreiche man nicht und habe daher auch nicht den versprochenen oder erwarteten Nutzen.

Körperliche Leistungsfähigkeit und funktionale Mobilität sowie die Freiheit von Behinderung sind wichtige Voraussetzungen für ein weitgehend selbständiges Leben älterer Personen in ihren "eigenen vier Wänden". Regelmäßige körperliche Aktivitäten sind geeignet, diese Ziele zu erreichen. Dass viele Angehörige dieser Altersgruppe noch nicht einmal beginnen, das Ziel erreichen zu wollen, liegt nur u.a. an Faulheit oder Bequemlichkeit, sondern an zwei gesichert erscheinenden Erwartungen oder Vorbehalten: Man sei zu alt für "mehr Sport" und er "bringe" in diesem Alter auch nichts mehr und die Leistungsziele mancher Bewegungsprogramme erreiche man nicht und habe daher auch nicht den versprochenen oder erwarteten Nutzen.

Eine jetzt veröffentlichte randomisierte, 2,6 Jahre laufende Studie (die so genannte "Lifestyle Interventions and Independence for Elders (LIFE)"-Studie) mit 1.635 Männer und Frauen im Alter zwischen 70 und 89 Jahren mit zu Beginn niedrigem Level körperlicher Aktivitäten relativiert beide Vorbehalte als weitgehend unbegründet.

In einem ersten Studienteil belegten die ForscherInnen zunächst, dass regelmäßige körperliche Aktivitäten auch in diesem Alter helfen können die körperliche Leistungsfähigkeit zu verbessern und einen Mobilitätsverlust oder Muskelschwund zu verhindern.

In dem jetzt veröffentlichten zweiten Teil, sollten die TeilnehmerInnen sich zum Erreichen der beiden Ziele 150 Minuten pro Woche spürbar bewegen. Die Folgeuntersuchungen nach 6, 12 und 24 Monaten haben aber gezeigt, dass der erhoffte Nutzen bereits eintrat, wenn sich die StudienteilnehmerInnen mindestens 48 Minuten pro Woche bewegten.

Die Studie Dose of physical activity, physical functioning and disability risk in mobility-limited older adults: Results from the LIFE study randomized trial. von Roger A. Fielding et al. ist am 18. August 2017 in der Fachzeitschrift "PLOS ONE" (12 (8): e0182155) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.

Bernard Braun, 15.9.17

Vertrauen und Hoffen auf die dauerhafte Wirkung von Subventionen und Selbstverpflichtung ist gut, permanente Kontrolle aber besser