Home | Patienten | Gesundheitssystem | International | GKV | Prävention | Epidemiologie | Websites | Meilensteine | Impressum

Sämtliche Rubriken in

"Epidemiologie"

Gesundheitsverhalten (Rauchen, Ernährung, Sport usw.) |

Alle Artikel aus:

Epidemiologie

Gesundheitsverhalten (Rauchen, Ernährung, Sport usw.)

Hilft Vitamin C Lungenentzündungen zu verhindern oder zu behandeln? Nein, "insufficient" wie bei vielen anderen Erkrankungen!

Da Lungenentzündungen auch ohne Coronaviren zu den häufigsten und schwersten Erkrankungsarten mit Todesfolge (weltweit die fünfthäufigste Todesursache) gehören, wundert es nicht, wenn auch für ihre Prävention und Behandlung Nahrungsergänzungsmittel und Vitamine ins Spiel gebracht werden. Dazu gehört auch das Vitamin C dessen Nutzen durch mehrere Beobachtungsstudien oder Erfahrungsberichte gestützt zu werden scheint.

Da Lungenentzündungen auch ohne Coronaviren zu den häufigsten und schwersten Erkrankungsarten mit Todesfolge (weltweit die fünfthäufigste Todesursache) gehören, wundert es nicht, wenn auch für ihre Prävention und Behandlung Nahrungsergänzungsmittel und Vitamine ins Spiel gebracht werden. Dazu gehört auch das Vitamin C dessen Nutzen durch mehrere Beobachtungsstudien oder Erfahrungsberichte gestützt zu werden scheint.

Ob es sich dabei ebenfalls um Effekte dieser ohne Randomisierung und ohne Kontrollgruppen durchgeführten und damit systematisch verzerrten und Fehlschlüsse begünstigende Art von "Studien" handelt, untersucht nun ein am 27. April 2020 veröffentlichter "Cochrane Systematic Review".

Dazu wurden gemäß den hohen methodischen Cochranestandards 5 randomisierte kontrollierte Studien (RCT) und 2 quasi-RCTS mit insgesamt 2.774 Teilnehmer*innen untersucht, die in Großbritannien, den USA und Chile aber auch in Bangladesh und Pakistan durchgeführt wurden.

Da einer der oft gehörten Einwände gegen die Ergebnisse vergleichbarer Studien die zu geringe Menge der Vitamingaben oder die Gabe nur einer Menge war, ist bemerkenswert, dass sowohl wenn es um die präventiven als auch die kurativen Wirkungen ging, unterschiedliche Dosen für längere Zeit verabreicht wurden.

Die wichtigsten, für Studien über therapeutische Wirkungen von Vitaminen und Nahrungsergänzungsmitteln typische Ergebnisse lauten:

• Vier der sieben Studien waren von Pharmafirmen bezahlt worden und die drei anderen Studien machten keine Angaben zu ihrer Finanzierung.

• "We judged the included studies to be at overall high or unclear risk of bias. We rated the quality of the evidence as very low due to study limitations, variations amongst the studies, small sample sizes and uncertainty of estimates."

• Detailliert: "Evidence was insufficient to determine the effect of vitamin C for preventing pneumonia." Und: "Evidence was insufficient to determine the effect of vitamin C for treating pneumonia."

• Positiv: Keine Anzeichen von unerwünschten Effekten. Und sicherlich wirkt sich Vitamin C und dann auch noch in natürlicher Form in vielerlei anderer Hinsicht positiv auf das Wohlbefinden und die Gesundheit aus - nur nicht auf Lungenentzündungen.

Der 44-seitige systematische Cochrane-Review Vitamin C supplementation for prevention and treatment of pneumonia. - Intervention von Zahra Ali Padhani et al. ist am 27. April 2020 erschienen und komplett kostenlos erhältlich.

Bernard Braun, 5.5.20

Senkt wenig Joggen oder Walken überhaupt das Sterblichkeitsrisiko und sinken Sterberisiken mit Länge des Joggens? Ja, nein!

Ein oft geäußertes Argument gegen den Ratschlag "doch öfter und intensiver" zu joggen oder zu walken ist der Mangel an Zeit oder besser gesagt dem Mangel an der Zeit, die man vermutlich braucht um sich so intensiv zu bewegen, dass es sich überhaupt lohnt: "5x die Woche 30 Minuten durch den Stadtpark schaff ich nicht und 1x bringt nichts".

Ein oft geäußertes Argument gegen den Ratschlag "doch öfter und intensiver" zu joggen oder zu walken ist der Mangel an Zeit oder besser gesagt dem Mangel an der Zeit, die man vermutlich braucht um sich so intensiv zu bewegen, dass es sich überhaupt lohnt: "5x die Woche 30 Minuten durch den Stadtpark schaff ich nicht und 1x bringt nichts".

Zu deutlich anderen Ergebnissen kommt ein im Oktober 2019 noch vor dem Druck veröffentlichter systematischer Review mit Meta-Analyse von sechs prospektiven Kohorten mit 232 149 TeilnehmerInnen und mit Follow-ups zwischen 5,5 und 35 Jahren.

Die zwei wichtigsten Ergebnisse lauten:

• Joggen oder Walken senkt das Gesamtsterblichkeitsrisiko, das Risiko an Krebs oder einem kardiovaskulären Ereignis zu sterben signifikant um 27%, 23% und 30%.

• Das verblüffende Ergebnis des Reviews lautet: "A meta-regression analysis combining results from three cohort studies showed no significant dose-response trends. Even the smallest doses of running that were examined in the available studies (i.e. ≤1 time a week, <50 min a week, <6 mph and <500 MET(metabolic equivalent)-min/week) were found to confer significant all-cause mortality benefits."

• Und: "We found no evidence that mortality benefits increase with greater amounts of running."

Dies sollte nun nicht dazu motivieren, egal wie viel Freizeit zur Verfügung steht weniger als 50 Minuten pro Woche zu joggen oder zu walken. Aber die Erwartung, seine Sterblichkeitsrisiken durch mehr als 50 Minuten Jogging oder Walk linear verringern zu können, scheint auch nicht ohne Weiteres einzutreffen.

Und sich regelmäßig zu bewegen verbessert auch Gesundheit wie Lebensqualität jenseits von Sterblichkeit.

Lesenswert sind zum Verständnis dieser Ergebnisse und für zukünftige Studien zum Thema die sieben von den Reviewern vorgestellten Limitationen ihres bereits methodisch hochwertigen Reviews.

Die Studie Is running associated with a lower risk of all-cause, cardiovascular and cancer mortality, and is the more the better? A systematic review and meta-analysis von Pedisic Z, Shrestha N, Kovalchik S et al. wird in der Fachzeitschrift "British Journal of Sports Medicine" erscheinen. Eine elektronische Version des Aufsatzes ist vorab komplett kostenlos erhältlich.

Bernard Braun, 9.11.19

Senken langjährige Raucher ihr Herz-/Kreislauferkrankungsrisiko durch Nichtmehrrauchen? Jein, selbst nach 15 Jahren nicht völlig!

Zu den wichtigen Überlegungen und Erwartungen von Personen, die ein potenzielles und nicht selten über Jahre ausgeübtes suchtartiges ungesundes Verhalten beenden wollen und für jene, die dies ständig empfehlen, gehört, wann der erhoffte Nutzen für die Gesundheit eintritt. Dies gilt in hohem Maße für die Beendigung von Rauchen und das mit dem Rauchen assoziierte Risiko von Herz-/Kreislauferkrankungen.

Zu den wichtigen Überlegungen und Erwartungen von Personen, die ein potenzielles und nicht selten über Jahre ausgeübtes suchtartiges ungesundes Verhalten beenden wollen und für jene, die dies ständig empfehlen, gehört, wann der erhoffte Nutzen für die Gesundheit eintritt. Dies gilt in hohem Maße für die Beendigung von Rauchen und das mit dem Rauchen assoziierte Risiko von Herz-/Kreislauferkrankungen.

Wenig hilfreich oder letztlich nicht vertrauenerweckend war aber die bisher durch Studien gestützte Spannbreite von 2 bis 20 Jahren, in denen dieses Risiko für Raucher nach Beendigung des Rauchens auf das von ständigen Nichtrauchern gesunken ist. Weit in ambulanten Praxen verbreitete Risikokalkulatoren kommen zum Ergebnis, dass frühere Raucher nur noch für 5 Jahre nach Beendigung des Tabakkonsums ein erhöhtes Herz-/Kreislauferkrankungsrisiko haben.

Die Ergebnisse einer aktuellen methodisch hochwertigen Teilstudie mit 8.770 TeilnehmerInnen der Framing Heart Study sind geeignet die Verbreitung zu optimistischer oder pessimistischer Erwartungen zu verhindern. Untersucht wurde deren Rauchverhalten und die Inzidenzen der Herz-/Kreislauferkrankungen für den Zeitraum 1971 bis 2015.

Bei zwei Risikovergleichen lauten die Ergebnisse unter Berücksichtigung einer Reihe von Confoundern folgendermaßen:

• Im Vergleich von Rauchern, die 20 oder mehr Jahre geraucht haben, ist das Herz-/Kreislauferkrankungs-Risiko der Personen, die das Rauchen aufgehört haben nach 5 Jahren deutlich geringer als das derjenigen Personen, die weiterrauchten (6,9 versus 11,6 Neuerkrankungen pro 1.000 Personenjahren).

• Beim Vergleich des Herz-/Kreislauferkrankungs-Risikos der Personen, die das Rauchen aufhörten mit den Personen, die nie geraucht haben, war aber das Risiko der ersteren auch nach 10 bis 15 Jahren höher (6,31 versus 5,09 Neuerkrankungen pro 1.000 Personenjahren), in einer Teilgruppe sogar auch noch nach 24 Jahren.

Auch wenn die Beendigung selbst mehrjährigen Rauchens sicherlich eine Entscheidung mit gesundheitlichem Nutzen ist, sollte dies weder von ÄrztInnen noch von Noch-Rauchern mit dem Argument oder der Erwartung eines sehr schnellen vollen Erfolgs verknüpft werden. Am besten ist, gar nicht mit dem Tabakrauchen anzufangen und dafür mit geeigneten Mitteln (z.B. vollkommenes Werbeverbot) zu sorgen.

Der Aufsatz Association of Smoking Cessation With Subsequent Risk of Cardiovascular Disease von "JAMA" (322(7):642-650) erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.

Bernard Braun, 26.8.19

Evidenz zu den gesundheitlichen Effekten von E-Zigaretten. Mehr als den Herstellern lieb sein dürfte.

Über kaum ein anderes gesundheitsbezogenes Konsumprodukt wurde und wird von Herstellern und ihren Kopflangern derartig viel Desinformation verbreitet oder der Eindruck erweckt "man wisse nichts oder nicht genug" über Nachteile und Risiken als bei Tabakprodukten. Dies gilt in gewissem Maß auch für die aktuell angebotenen Ersatzprodukte wie Iqos oder die E-Zigarette.

Über kaum ein anderes gesundheitsbezogenes Konsumprodukt wurde und wird von Herstellern und ihren Kopflangern derartig viel Desinformation verbreitet oder der Eindruck erweckt "man wisse nichts oder nicht genug" über Nachteile und Risiken als bei Tabakprodukten. Dies gilt in gewissem Maß auch für die aktuell angebotenen Ersatzprodukte wie Iqos oder die E-Zigarette.

Insofern sind Informationen darüber, dass es überhaupt einen gesicherten Informationsstand gibt und über dessen wichtigsten Inhalte wichtig.

Zu E-Zigaretten ist dies mit den Ergebnissen eines am 23. Januar 2018 veröffentlichten Berichts einer Expertengruppe der us-amerikanischen "National Academies of Sciences, Engineering and Medicine" möglich. Dessen 680 Seiten umfassender "Consensus Study Report" Public Health Consequences of E-Cigarettes basiert auf der Sichtung und Bewertung von über 800 peer-reviewten wissenschaftlichen Studien zum Thema und ist nach einer kurzen und nach Erfahrung des Verfassers ohne unerwünschte Folgen verlaufenden Anmeldeprozedur über die obige Website komplett kostenlos erhältlich.

Der Bericht kommt insgesamt zu 8 Schlussfolgerungen mit "conclusive evidence, 10 Schlussfolgerungen mit "substantial evidence", 8 Schlussfolgerungen mit "moderate evidence", 12 Schlussfolgerungen mit "limited evidence", 4 Schlussfolgerungen mit "insufficient evidence", 5 Schlussfolgerungen mit "no available evidence". Genaue Definitionen der verschiedenen Evidenzgrade finden sich in dem Report.

Eine Auswahl davon sieht in der Fassung einer Pressemitteilunbg zum Report wie folgt aus:

• There is conclusive evidence that exposure to nicotine from e-cigarettes is highly variable and depends on the characteristics of the device and the e-liquid, as well as on how the device is operated.

• There is substantial evidence that nicotine intake from e-cigarettes among experienced adult e-cigarette users can be comparable to that from conventional cigarettes.

• There is conclusive evidence that in addition to nicotine, most e-cigarettes contain and emit numerous potentially toxic substances.

• There is substantial evidence that except for nicotine, exposure to potentially toxic substances from e-cigarettes (under typical conditions of use) is significantly lower compared with conventional cigarettes.

• There is substantial evidence that e-cigarette use results in symptoms of dependence on e-cigarettes.

• There is moderate evidence that risk and severity of dependence is lower for e-cigarettes than for conventional cigarettes.

• There is moderate evidence that variability in the characteristics of e-cigarette products (nicotine concentration, flavoring, device type, and brand) is an important determinant of the risk and severity of dependence on e-cigarettes.

• There is conclusive evidence that completely substituting e-cigarettes for conventional cigarettes reduces users' exposure to many toxicants and carcinogens present in conventional cigarettes.

• There is substantial evidence that completely switching from regular use of conventional cigarettes to e-cigarettes results in reduced short-term adverse health outcomes in several organ systems.

• There is substantial evidence that e-cigarette use by youth and young adults increases their risk of ever using conventional cigarettes.

• There is conclusive evidence that e-cigarette use increases airborne concentrations of particulate matter and nicotine in indoor environments compared with background levels.

• There is moderate evidence that second-hand exposure to nicotine and particulates is lower from e-cigarettes compared with conventional cigarettes.

• There is no available evidence whether or not e-cigarette use is associated with intermediate cancer endpoints in humans. (An intermediate cancer endpoint is a precursor to the possible development of cancer; for example, polyps are lesions that are intermediate cancer endpoints for colon cancer.)

• There is limited evidence from animal studies using intermediate biomarkers of cancer to support the hypothesis that long-term e-cigarette use could increase the risk of cancer.

• There is no available evidence whether or not e-cigarettes cause respiratory diseases in humans.

• There is moderate evidence for increased cough and wheeze in adolescents who use e-cigarettes, and an increase in asthma exacerbations.

• There is conclusive evidence that e-cigarettes can explode and cause burns and projectile injuries. Such risk is significantly increased when batteries are of poor quality, stored improperly, or are being modified by users.

• There is conclusive evidence that intentional or accidental exposure to e-liquids (from drinking, eye contact, or skin contact) can result in adverse health effects such as seizures, anoxic brain injury, vomiting, and lactic acidosis.

• There is conclusive evidence that intentionally or accidentally drinking or injecting e-liquids can be fatal.

• There is no available evidence whether or not e-cigarettes affect pregnancy outcomes.

• There is insufficient evidence whether or not maternal e-cigarette use affects fetal development."

Bernard Braun, 12.2.18

"Kann eine einzige Zigarette denn noch nennenswert schädlich sein?" - Ja, und zwar deutlich mehr als erwartet!

Zu den beliebtesten Selbstbeschwichtigungsmantras von Personen, die das Rauchen von Zigaretten eigentlich aufhören wollen, es aber nicht vollständig schaffen, gehört die gegenüber dem "großen" gesundheitlichen Risiko der zuvor täglich gerauchten 20 Zigaretten geschaffte Reduktion auf das vergleichsweise "winzige" gesundheitliche Risiko von einer Zigarette pro Tag.

Zu den beliebtesten Selbstbeschwichtigungsmantras von Personen, die das Rauchen von Zigaretten eigentlich aufhören wollen, es aber nicht vollständig schaffen, gehört die gegenüber dem "großen" gesundheitlichen Risiko der zuvor täglich gerauchten 20 Zigaretten geschaffte Reduktion auf das vergleichsweise "winzige" gesundheitliche Risiko von einer Zigarette pro Tag.

Dass dies ein gewaltiger Irrtum ist zeigt nun eine Metaanalyse von 141 prospektiven Studien zur Assoziation von Rauchen und kardiovaskulären Erkrankungen wie der koronaren Herzerkrankung oder des Schlaganfalls aus den Jahren 1946 und 2015.

Unter rechnerischer Berücksichtigung zahlreicher potenzieller Verzerrungsfaktoren oder Confounder (z.B. Cholesterinwerte, Blutdruck) lauten die wichtigsten Ergebnisse so:

• Frauen, die eine Zigarette pro Tag rauchten hatten gegenüber nichtrauchenden Frauen ein um 119% erhöhtes Risiko für koronare Herzerkrankungen und eine Risikoerhöhung für Schlaganfälle um 46%

• Bei Männern mit einer Zigarette pro Tag betrugen die Risikoerhöhungen 74% und 30%.

• Das Gesamtrisiko betrug beim Vergleich des täglichen Konsums von einer mit dem von 20 Zigaretten nicht etwa das selbstberuhigende Einzwanzigstel, sondern immer noch 64% für Männer und 36% für Frauen (adjustiertes relatives Risiko), ist also nach Ansicht der AutorInnen "much greater than expected".

Unter Hinweis auf andere Studien, in denen auch für "gelegentliche Raucher" keine nennenswerten Risikoreduktionen gefunden werden konnten, kommen die AutorInnen zu folgendem praktischen Schluss: "We show clearly that no safe level of smoking exists for cardiovascular disease at which light smokers can assume that continuing to smoke does not lead to harm. Smokers need to quit completely rather than cut down if they wish to avoid most of the risk associated with heart disease and stroke."

Der am 24. Januar 2018 erschienene Aufsatz Low cigarette consumption and risk of coronary heart disease and stroke: meta-analysis of 141 cohort studies in 55 study reports von Allan Hackshaw et al. ist in der Zeitschrift "British Medical Journal (BMJ)" (360: j3984) komplett kostenlos erhältlich.

Bernard Braun, 25.1.18

Das "Glas Rotwein" zum Abendessen - "gesunde Skepsis" gegen Nutzen für Herzgesundheit, eher gut für die Lebensqualität

In zahlreichen Studien und zahllosen Abendessenrunden wurde und wird das "Glas Rotwein" oder auch vergleichbar geringe Mengen anderer alkoholischer Getränke als Schutz gegen Herzerkrankungen kommuniziert. Nur wenn es nicht bei dieser Menge bleibt, nähme das Risiko von Herz-Kreislauferkrankungen zu. Im Umkehrschluss: Personen, die dieses "Glas Rotwein" verschmähen, kämen nicht in den Genuss seiner protektiven Wirkung. Viele dieser Thesen werden auch durch einzelne Studien immerr wieder bestätigt.

In zahlreichen Studien und zahllosen Abendessenrunden wurde und wird das "Glas Rotwein" oder auch vergleichbar geringe Mengen anderer alkoholischer Getränke als Schutz gegen Herzerkrankungen kommuniziert. Nur wenn es nicht bei dieser Menge bleibt, nähme das Risiko von Herz-Kreislauferkrankungen zu. Im Umkehrschluss: Personen, die dieses "Glas Rotwein" verschmähen, kämen nicht in den Genuss seiner protektiven Wirkung. Viele dieser Thesen werden auch durch einzelne Studien immerr wieder bestätigt.

Ob die spezifische protektive Wirkung wirklich zutrifft und durch belastbare Studien gesichert ist, versuchte jetzt eine Gruppe us-amerikanischer/kanadischer WissenschaftlerInnen durch eine methodisch anspruchsvolle mehrfach adjustierte (Berücksichtigung von Faktoren, die das Ergebnis modifizieren könnten) Metaanalyse von 45 Querschnitts- und Kohorten-Studien herauszubekommen.

Die wichtigsten Ergebnisse lauten:

• Zunächst finden auch diese ForscherInnen eine Vielzahl von Studien, die bestätigen, dass moderate (bis zu zwei Gläser Wein oder anderer Alkoholika pro Tag) Trinker im Vergleich zu Nichttrinkern oder Abstinenzler geringere Herzerkrankungsraten haben.

• Betrachtet man sich die Ergebnisse und die ihnen zugrundeliegenden Annahmen näher, findet man als erstes, dass viele ältere Nichttrinker früher sehr wohl Alkohol in kleinen oder größeren Mengen getrunken haben und damit aus gesundheitlichen Gründen aufgehört haben. Ein Teil der Abstinenzler im höheren Lebensalter ist also kränker als diejenigen Älteren, die das "Glas Rotwein" trinken, was aber nicht daher rührt, dass sie nie Alkohol getrunken haben.

• Eine weitere Verzerrung entsteht dadurch, dass Senioren, die gesund sind oder sich gesund fühlen wahrscheinlich eher das "Glas Rotwein genießen" als ihre AltersgenossInnen mit Erkrankungen.

• Dies wird durch die genauere Betrachtung einer Teilgruppe der analysierten Studien bestätigt. Diese Studien begannen mit TeilnehmerInnen im Alter von 55 Jahren und jünger, untersuchten gründlich deren Herzgesundheit sowie ihre Trinkgewohnheiten und verfolgten dann die gesundheitliche Entwicklung und das Trinkverhalten bis ins höhere Lebensalter. In diesen Studien findet sich kein signifikanter Nutzen des moderaten Trinkens von Alkohol für die Herzgesundheit.

• Eine Langzeitstudie von 9.100 britischen Erwachsenen im Alter von 23 bis 55 Jahren unterstrich außerdem die skeptische Bewertung des Nutzens moderaten Alkoholgenusses noch aus einer anderen Perspektiven: Erstens waren nur sehr wenige Angehörige dieser Gruppe lebenslange Abstinenzler. Zweitens hatten fast alle 55-jährigen Nichttrinker in den Jahren davor das Trinken von Alkohol beendet. Und schließlich waren Nichttrinker selbst wenn sie erst 23 bis 29 Jahre alt waren körperlich und psychisch kränker als diejenigen, die moderat tranken und nicht rauchten. Nichttrinker waren im Durchschnitt auch weniger gebildet und damit bei einem wichtigen lebenslangen Einflussfaktor auf die gesamte Gesundheit benachteiligt.

• Darüber hinaus listen die ForscherInnen noch für 38 der 45 untersuchten Studien eine Fülle von nicht berücksichtigten verzerrenden Faktoren auf, darunter die fehlende Unterscheidung von heutigen, früheren und gelegentlichen Alkoholtrinkern und kontinuierlichen Abstinenzlern. In 16 Studien werden außerdem unangemessene Maßeinheiten für den Alkoholkonsum verwendet. Insgesamt finden sich hier interessante Einblicke in die Menge von Verzerrungsmöglichkeiten - auch wichtig für die Bewertung anderer Untersuchungen.

• Alles in Allem kommen die AutorInnen zu folgendem Schluss: "Our major conclusion is that the hypothesis that low-volume alcohol use can confer cardio-protection cannot be confirmed, because there remain plausible alternative explanations for the observed findings."

• Da die gesundheitlichen Risiken moderaten Alkoholkonsums klein sind, sollten aber die Personen, die dies als ein Stück ihrer Lebensqualität genießen nach Meinung der AutorInnen keinesfalls damit aufhören. Nur diejenigen, die dies nur wegen des erwarteten Gesundheitseffekts tun, sollten sich das überlegen.

Die Studie Alcohol Consumption and Mortality From Coronary Heart Disease: An Updated Meta-Analysis of Cohort Studies von Jinhui Zhao, Tim Stockwell, Audra Roemer, Timothy Naimi und Tanya Chikritzhs ist am 22. Mai 2017 in der Fachzeitschrift "Journal of Studies on Alcohol and Drugs" (78 (3): 375) veröffentlicht und komplett kostenlos erhältlich.

Insgesamt bestätigt diese Metaanalyse die Ergebnisse einer 2016 veröffentlichten Studie über die Auswirkungen moderaten Trinkens auf das Sterblichkeitsrisiko: Do "Moderate" Drinkers Have Reduced Mortality Risk? A Systematic Review and Meta-Analysis of Alcohol Consumption and All-Cause Mortality von Timm Stockwell et al. in "Journal of Studies on Alcohol and Drugs" (77(2), 185-198). Das Ergebnis zusammengefasst: "Estimates of mortality risk from alcohol are significantly altered by study design and characteristics. Meta-analyses adjusting for these factors find that low-volume alcohol consumption has no net mortality benefit compared with lifetime abstention or occasional drinking." Das Abstract ist kostenlos erhältlich

Bernard Braun, 24.5.17

Weniger fettes Essen=weniger Herzinfarkttote!? Beispiel für von Beginn an fehlende Evidenz für zu einfache Gesundheitsempfehlungen

Es vergeht kein Jahr in dem nicht mit diversen methodisch einfachen Studien ein Nahrungsmittel oder seine wesentlichen Bestandteile, eine Bewegungsart oder sonstige Stoffe und Verhaltensweisen als lebensqualitätsverbesserndes oder lebensverlängerndes Mittel angepriesen wird. Und wenn dies nur lang genug und werbewirksam geschieht, tauchen viele dieser Mittel auch in Leitlinien und offiziösen Empfehlungen staatlicher Gesundheitsinstitute und in einer schier unüberschaubaren Vielzahl von Gesundheitsratgebern oder Krankenkassen-Magazinen auf. Und wenn sie erst einmal dort stehen, wird der tatsächliche Nutzen von "low cholesterol", "low fat", "no fat", Broccoli oder "no saturated fat" nicht mehr überprüft.

Es vergeht kein Jahr in dem nicht mit diversen methodisch einfachen Studien ein Nahrungsmittel oder seine wesentlichen Bestandteile, eine Bewegungsart oder sonstige Stoffe und Verhaltensweisen als lebensqualitätsverbesserndes oder lebensverlängerndes Mittel angepriesen wird. Und wenn dies nur lang genug und werbewirksam geschieht, tauchen viele dieser Mittel auch in Leitlinien und offiziösen Empfehlungen staatlicher Gesundheitsinstitute und in einer schier unüberschaubaren Vielzahl von Gesundheitsratgebern oder Krankenkassen-Magazinen auf. Und wenn sie erst einmal dort stehen, wird der tatsächliche Nutzen von "low cholesterol", "low fat", "no fat", Broccoli oder "no saturated fat" nicht mehr überprüft.

Dass dies Millionen von Menschen desinformiert, zu weitgehend nutzlosem Verhalten verführt und warum eine systematische Überprüfung der Evidenz solcher Gesundheitstipps auf der Basis von methodisch guten Studien viel Unsinn vermeiden oder korrigieren kann, zeigt ein jetzt veröffentlichter systematischer Review der Studienlage zu Beginn der Einführung von Nahrungsmittelfett-Leitlinien in den USA und Großbritannien in den Jahren 1977 und 1983. Die an damals 220 Millionen US-Amerikaner und 56 Millionen Briten gerichteten nationalen und regierungsamtlichen Empfehlungen basierten auf der festen Annahme, dass eine Reduktion der Aufnahme von Fett durch Nahrungsmittel zu einer Reduktion der Sterblichkeit an der koronaren Herzkrankheit führen würde.

Schottische und walisische Wissenschaftler untersuchten im Jahr 2015, also 39 und 33 Jahre nach der Veröffentlichung und dem Start einer Erfolgsgeschichte dieser Leitlinien, in einem systematischen Review, ob Daten aus randomisierten kontrollierten Studien oder prospektiven Kohortenstudien vor der Erstellung dieser Empfehlungen die Evidenz für sie lieferten bzw. hätten liefern können.

Ihr Schluss nach der Sichtung von 6 Studien mit 31.445 Teilnehmern: "we found no support for the recommendations to restrict dietary fat", da keine dieser Studien eine statistisch signifikante Beziehung zwischen der Sterblichkeit an koronarer Herzkrankheit und der gesamten Aufnahme von Nahrungsmittelfetten - auch von so genannten gesättigten Fettsäuren - aufzeigte. Hinzu kommt, dass die damals vorliegenden Studien ausschließlich mit Männern gemacht wurden. Selbst wenn ihre Ergebnisse also anders ausgesehen hätten, hätten daraus keine bevölkerungsweiten Empfehlungen abgeleitet werden dürfen.

Angesichts der existierenden Fülle ähnlicher Empfehlungen lohnen sich vergleichbare systematische Reviews vor allem für diejenigen Kranken oder Gesunden, die ihnen mit hohen präventiven oder kurativen Erwartungen folgen und darüber möglicherweise wirklich hilfreiche Mittel nicht nutzen. Dies bedeutet nicht, dass umgekehrt die folgenlose Aufnahme großer Mengen von Fett jedweder Art gerechtfertigt ist, sondern nur, dass dies nicht todsicher zum Herzinfarkt führt.

Die aktuellste Fassung des Reviews Evidence from prospective cohort studies did not support the introduction of dietary fat guidelines in 1977 and 1983: a systematic review von Zoë Harcombe et al. ist am 29. Juni 2016 online in der Zeitschrift "British Journal of Sports Medicine" erschienen. Sein Abstract ist kostenlos.

Eine komplett kostenlose, etwas ältere und inhaltlich leicht unterschiedliche Fassung des Reviews ist bereits 2015 unter dem Titel Evidence from randomised controlled trials did not support the introduction of dietary fat guidelines in 1977 and 1983: a systematic review and meta-analysis ebenfalls mit den AutorInnen Zoë Harcombe et al. in der Zeitschrift "Open Heart" (2(1) erschienen.

In derselben Ausgabe weist der Autor Rahul Bahl auf die methodischen (z.B. Grenzen der Ergebnisfähigkeit von RCTs durch zu geringe Teilnehmeranzahl oder zu kurze Interventionszeit- und follow-up-Zeit; Schwäche von Meta-Analysen aufgrund der Schwäche der inkludierten Einzelstudien) und inhaltlichen Schwachstellen der Studie von Harcombe et al. hin und (The evidence base for fat guidelines: a balanced diet), bestätigt aber im Grunde die Kritik an den vielfach evidenzfreien oder zu einfach gestrickten oder einfaktoriellen Empfehlungen und verbaut auch gleich das beliebte Spiel, bei Kritik an der Evidenz für den Nutzen des einen Stoffes auf einen anderen umzusteigen: "There is certainly a strong argument that an overreliance in public health on saturated fat as the main dietary villain for cardiovascular disease has distracted from the risks posed by other nutrients such as carbohydrates. Yet replacing one caricature with another does not feel like a solution. It is plausible that both can be harmful or indeed that the relationship between diet and cardiovascular risk is more complex than a series of simple relationships with the proportions of individual macronutrients." Dieser Kommentar ist ebenfalls komplett kostenlos erhältlich.

Ähnliche Argumente finden sich in dem materialreichen Beitrag Saturated fat: guidelines to reduce coronary heart disease risk are still valid des britischen Ernährungswissenschaftlers Bruce Griffin in der Zeitschrift der britischen "Royal Pharmaceutical Society" "The Pharmaceutical Journal" vom 8. April 2015. Dessen Schluss steht nicht nur im Gegensdatz zu manchen vorherigen methodischen Einwänden, sondern wirkt dann aber doch zu salomonisch: "Despite recent studies suggesting no link between saturated fat and CHD (koronare Herzerkrankungen), once you scrutinise the evidence, there is no question that too much saturated fat is bad for your health. Of course, a balanced nutritious diet remains the best way to prevent CHD and metabolic diseases (z.B. Diabetes)." Wie der Titel des Beitrags signalisiert, plädiert Griffin aber uneingeschränkt für die Fortexistenz der bisherigen Fett-Leitlinien in den USA und Großbritannien.

Dass Harcombe et al. mit ihrer Kritik an der mangelnden Evidenz der US-/UK-Fettleitlinien nicht allein sind, zeigen schließlich auch noch die Ergebnisse eines weiteren aktuellen systematischen Reviews und einer Meta-Analyse von neueren Beobachtungsstudien über mögliche Zusammenhänge des Verzehrs gesättigter Fettsäuren und ungesättigter so genannten Trans-Fettsäuren oder Transfetten mit der Gesamtsterblichkeit bzw. der Sterblichkeit an koronaren Herzerkrankungen, Schlaganfall und Typ 2 Diabetes.

Die Ergebnisse lauten zusammengefasst so: "The certainty of associations between saturated fat and all outcomes was "very low." The certainty of associations of trans fat with CHD outcomes was "moderate" and "very low" to "low" for other associations."

In Kenntnis der bisherigen Debatten weisen die AutorInnen vorsorglich darauf hin, bei künftigen Vorschlägen z.B. zum Ersatz von gesättigten Fettsäuren oder Transfetten sorgfältig die gesundheitlichen Effekte der Alternativprodukte zu prüfen.

Die am 12. August 2015 online in der Fachzeitschrift "British Medical Journal" veröffentlichte Studie Intake of saturated and trans unsaturated fatty acids and risk of all cause mortality, cardiovascular disease, and type 2 diabetes: systematic review and meta-analysis of observational studies von Russell de Souza et al. ist komplett kostenlos erhältlich.

Bernard Braun, 4.7.16

"Die Studie zum Sonntag" - Frauen, die mehr als 1x pro Woche in einen Gottesdienst gehen, leben länger und gesünder

Dass soziale Sicht- und Verhaltensweisen etwas mit Religion bzw. speziell mit der protestantischen Ethik zu tun haben, halten viele Menschen seit und mit Max Weber als gesichert. Andere Studien hoben außerdem immer wieder Zusammenhänge von Religiosität dies- und jenseits der verschiedenen Religionen und Gesundheit hervor. Gläubige sollten generell oder zumindest hinsichtlich bestimmter Erkrankungen gesünder sein. Was oft umstritten war, ist die Richtung des möglicherweise sogar kausalen Zusammenhangs: Sind also Gläubige gesünder oder sind Gesunde eher gläubig.

Dass soziale Sicht- und Verhaltensweisen etwas mit Religion bzw. speziell mit der protestantischen Ethik zu tun haben, halten viele Menschen seit und mit Max Weber als gesichert. Andere Studien hoben außerdem immer wieder Zusammenhänge von Religiosität dies- und jenseits der verschiedenen Religionen und Gesundheit hervor. Gläubige sollten generell oder zumindest hinsichtlich bestimmter Erkrankungen gesünder sein. Was oft umstritten war, ist die Richtung des möglicherweise sogar kausalen Zusammenhangs: Sind also Gläubige gesünder oder sind Gesunde eher gläubig.

Die Ergebnisse der mit 74.534 über 16 Jahre (1996 bis 2012) beobachteten bzw. befragten Teilnehmerinnen (Angehörige der so genannten "Nurses' Healthy Study") größten und methodisch aufwändigsten Untersuchung dieses Zusammenhangs liegen seit dem 16. Mai 2016 vor und sehen so aus:

• Von den Frauen, die zu Beginn der Studie an keiner kardiovaskulären Erkrankung litten oder an Krebs erkrankt waren, starben im Untersuchungszeitraum 13.537. Davon 2.721 an einer kardiovaskulären Erkrankung und 4.479 an Krebs.

• Nach der Adjustierung einer Vielzahl von soziodemografischen Merkmalen, Lebensstilfaktoren, Risikofaktoren, dem Niveau der sozialen Integration und dem Besuch religiöser Veranstaltungen im Jahr 1992 und von Faktoren, die erlaubten, die Richtung der Zusammenhänge zu bestimmen, war die Gesamtsterblichkeit in der Gruppe der Personen, die mehr als einmal pro Woche eine religiöse Veranstaltung besuchten, signifikant um 33% geringer als bei den Personen, die dies während des gesamten Untersuchungszeitraums nie machten. Dieses Risiko war bei den Personen, die einmal wöchentlich einen Gottesdienst besuchten um 26% niedriger und bei denjenigen, die dies weniger als einmal pro Woche machten um 13% geringer - immer gegenüber den Nie-Besuchern von religiösen Veranstaltungen. Die AutorInnen kommen zu dem Schluss, dass der mehrmalige Besuch religiöser Veranstaltungen in der Woche einen signifikanten positiven Effekt auf die Gesamtmortalität und krankheitsspezifische Mortalität hat und schließen die Möglichkeit einer "reverse causation" aus. Die intensiven Kirchgänger lebten im Durchschnitt 5 Monate länger.

• Die Risikorate (hazard ratio) für die kardiovaskuläre Sterblichkeit war bei den intensiven Kirchgängern 27% und die für Krebs um 21% niedriger als bei den Nicht-Kirchgängern.

• Interessant ist die Beobachtung, dass der positive Gesamteffekt des häufigen Kirchgangs seinerseits durch eine Reihe von Einzelfaktoren oder Mediatoren erklärt wird, die nichts mit der Religosität im engeren Sinne zu tun haben. So erklärt eine hohe soziale Unterstützung 23%, die Depressivität 11%, das Rauchen 22% und der Grad einer optimistischen Sicht der Welt 9% der geringeren Mortalität. Praktisch könnte also ein Teil der Lebensverlängerung auch durch den Besuch anderer sozialer und rauchfreier Veranstaltungen oder Institutionen erreicht werden.

Trotz allen methodischen Aufwands weisen die AutorInnen aber auf Grenzen der Verallgemeinerbarkeit ihrer Studie hin. Bei den Teilnehmerinnen handelt es sich hauptsächlich um weiße christliche Krankenschwestern, also mit einem relativ einbheitlichen Sozialstatus, die dazu noch ein überdurchschnittliches Gesundheitsbewusstsein haben dürften.

Die Studie Association of Religious Service Attendance with Mortality Among Women von Shanshan Li, Meir J. Stampfer, David R. Williams und Tyler J. VanderWeele ist am 16.5. 2016 online in der Fachzeitschrift "JAMA Internal Medicine" erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich

Bernard Braun, 22.5.16

Hilft das Wissen über genetische Risiken das Gesundheitsverhalten zu verändern und sind Therapien nah? Nein, eher nicht!!

Zu den hartnäckigen mit dem Angebot von Analysen der individuellen genetischen Dispositionen und Risiken verbundenen Erwartungen und Versprechungen zu ihrem Nutzen gehört (vgl. dazu u.a. den Beitrag Das Geschäft mit Genomanalysen für Privatpersonen blüht: Krankheitsrisiken, Ernährungsratschläge, Empfehlungen zur Partnerwahl in diesem Forum), dass die NutzerInnen durch die Kenntnis ihrer DNA-basierten Erkrankungs- oder gar Sterberisiken motiviert würden gezielt ihr risikobezogenes Verhalten zu verändern. Wer also ein genetisch erkennbares und bekanntes Übergewichts- oder Herzinfarktsrisiko hat, könne und würde also seine Ernährung umstellen, das Rauchen aufhören oder sich mehr bewegen - so jedenfalls die Welt aus Sicht der Anbieter der entsprechenden Gentests.

Zu den hartnäckigen mit dem Angebot von Analysen der individuellen genetischen Dispositionen und Risiken verbundenen Erwartungen und Versprechungen zu ihrem Nutzen gehört (vgl. dazu u.a. den Beitrag Das Geschäft mit Genomanalysen für Privatpersonen blüht: Krankheitsrisiken, Ernährungsratschläge, Empfehlungen zur Partnerwahl in diesem Forum), dass die NutzerInnen durch die Kenntnis ihrer DNA-basierten Erkrankungs- oder gar Sterberisiken motiviert würden gezielt ihr risikobezogenes Verhalten zu verändern. Wer also ein genetisch erkennbares und bekanntes Übergewichts- oder Herzinfarktsrisiko hat, könne und würde also seine Ernährung umstellen, das Rauchen aufhören oder sich mehr bewegen - so jedenfalls die Welt aus Sicht der Anbieter der entsprechenden Gentests.

Angesichts der erkennbaren Zunahme des Angebots und der Nutzung solcher Tests erschien bereits 2010 ein erster Cochrane Review, der auf der Basis von damals 7 methodisch hochwertigen Studien überprüfte, ob die Welt so oder anders aussieht.

Angereichert mit den Ergebnissen von weiteren 11 Studien (nach den Kriterien von Cochrane Reviews ausgewählt nach Sichtung von 10.515 Studienabstracts) mit jeweils mehreren tausend TeilnehmerInnen erschien am 15. März 2016 ein Update dieses Reviews. Vorgestellt werden die Wirkungen der Kommunikation über Gentestergebnisse auf sieben Arten von Gesundheitsverhalten: Rauchen, Ernährung, körperliche Aktivitäten, Alkoholtrinken, Arzneimitteleinnahme, Sonnenschutz und Nutzung von Screeninguntersuchungen sowie verhaltensunterstützender Programme.

Die Ergebnisse lauten so:

• Für keine der genannten Verhaltensarten gab es einen statistisch (u.a. mit Meta-Analysen) signifikanten Effekt der Kommunikation über D• -basierte Risikoschätzungen auf das konkrete Verhalten, also z.B. mehr körperliche Bewegung oder die Beendigung des Rauchens.

• Es gab auch keine gesichert nachweisbaren Effekte auf die Motivation für Verhaltensänderungen.

• Nicht nachweisbar waren aber auch unerwünschte Effekte der Kenntnis genetischer Risiken, wie Depression oder Angst.

• Die Analyse von Untergruppen der StudienteilnehmerInnen lieferten außerdem keine klare Evidenz, dass die Kenntnis der individuellen genetischen Struktur (Genotyp) das Verhalten mehr beeinflusst als deren Nichtkenntnis.

Trotz der Eindeutigkeit der Studienlage weisen die AutorInnen des Cochrane Review aber aber auf das bisher hohe oder unklare Risiko von Verzerrungen in den analysierten Studien und die geringe Qualität der daraus gewonnenen Evidenz ("high or unclear risk of bias, and evidence was typically of low quality") hin.

Trotzdem sollte ihre Zusammenfassung der Evidenz jede Hoffnung, dass man etwas so Komplexes wie das gesundheitsbezogene Verhalten mit den Ergebnissen von Gentests steuern könne, abbremsen, wenn nicht gar stoppen: "Existing evidence does not support expectations that such interventions could play a major role in motivating behaviour change to improve population health."

Unabhängig davon verdienen aber die Fortschritte der DNA-Analysen mit den dadurch gewonnenen Einsichten in die Komplexität von Erkrankungen, die Untergruppen von Erkrankten und die möglichen positiven Auswirkungen auf die Entwicklung wirksamer Therapeutika auch hohe Aufmerksamkeit von Gesundheitswissenschaftlern.

Zum Einlesen und einem Hauch von Problembewusstsein lohnt sich z.B. ein ebenfalls gerade erschienener Aufsatz über die Bestimmung von molekularen Untertypen von jungen Personen mit einer neurologischen Entwicklungsstörung wie Autismus, intellektuelle Behinderung, Epilepsie oder Schizophrenie.

Die Autoren beginnen mit einer keineswegs selbstverständlichen zurückhaltenden Vorstellung ihres Versuchs, Patienten mit diesen Erkrankungen genetisch zu differenzieren und erst dann therapeutische Verbesserungen liefern zu können: "We propose that grouping patients on the basis of a shared genetic etiology is a critical first step in tailoring improved therapeutics to a defined subset of patients."

Was dies trotz modernster und schnellster Gen-Sequenziertechnik rein quantitativ bedeutet, machen sie daran klar, dass zwischen 500 und 1.000 Gene zur Ätiologie des Autismus beitragen, hinter intellektuellen Behinderungen mehr als 1.000 Gene stehen und auch an Epilepsie und Schizophrenie 500 bzw. 600 Gene beteiligt sind.

Selbst dann, wenn diese Zusammenhänge quantitativ zutreffend sind, räumen die AutorInnen ein, dass "hundreds of ND risk genes remain undiscovered or have not been associated with NDs with sufficient statistical significance owing to ultra-low mutation frequencies in the patient population".

Damit wird auch klar warum sie bei praktischen Ergebnissen dieser Forschung insgesamt zurückhaltend argumentieren: "Classifying patients into subgroups with a common genetic etiology and applying treatments tailored to the specific molecular defect they carry is likely to improve management of neurodevelopmental disease in the future."

Ob andere Studien mit wesentlich bestimmteren Aussagen über die strenge Determiniertheit anderer Krankheiten durch wenige Gene bzw. deren Mutationen und bevorstehende oder bald mögliche gentechnische Interventionen, wirklich zutreffen, lohnt eine intensivere Beschäftigung - trotz der zum Teil schwer verständlichen Fachbegrifflichkeiten.

Der Review The impact of communicating genetic risks of disease on risk-reducing health behaviour: systematic review with meta-analysis. von Hollands GJ, French DP, Griffin SJ, Prevost AT, Sutton S, King S und Marteau TM ist im Fachjournal "British Medical Journal" (352: i1102) als open access-Text erschienen und damit vollständig kostenlos erhältlich.

Das ausgewählte Beispiel aus der laufenden gentechnischen und -medizinischen Forschung Molecular subtyping and improved treatment of neurodevelopmental disease von Holly A. F. Stessman, Tychele N. Turner und Evan E. Eichler ist am 25. Februar 2015 als "open access"-Aufsatz in der Fachzeitschrift "Genome Medicine" (8: 22) erschienen und kostenlos erhältlich. Sämtliche dort veröffentlichten Fachaufsätze kann man nach einer Anmeldung kostenlos erhalten.

Bernard Braun, 25.3.16

"Warum denn in die Ferne schweifen, wenn das Gute wächst so nah": Raps- statt Olivenöl oder Beispiel für die Grenzen von Studien!

Den Verfassern der Meldung auf der "Medknowledge"-Website ist die Einführung eines völlig neuen Kriteriums zur Bewertung gesundheitsrelevanter Stoffe zu verdanken: "Zudem ist es ein deutsches Regionalprodukt, welches überall und günstig erworben werden kann."

Den Verfassern der Meldung auf der "Medknowledge"-Website ist die Einführung eines völlig neuen Kriteriums zur Bewertung gesundheitsrelevanter Stoffe zu verdanken: "Zudem ist es ein deutsches Regionalprodukt, welches überall und günstig erworben werden kann."

"Es" ist Rapsöl, das nach einer gerade veröffentlichten randomisierten kontrollierten Studie "mindestens genauso gesund wie Olivenöl ist, und kardiovaskuläre Risikofaktoren mindert."

Um zu diesem Ergebnis zu kommen, überprüften Wissenschaftler bei insgesamt 18 leicht bis mittelmäßig übergewichtigen oder adipösen Männern (BMI 27 bis 35) über 4 Wochen lang den Einfluss des Verzehrs von täglich 50 Gramm Olivenöl, also dem als höchst gesundheitsfördernd erachteten Hauptbestandteil der so genannten Mittelmeerdiät, und derselben Menge Rapsöl auf eine Reihe von adipositasassoziierten Körperwerten (z.B. Cholesterinwerte, Entzündungsprozesse).

Die Ergebnisse bestätigen rein arithmetisch die dem Olivenöl ebenbürtige wenn nicht sogar zum Teil überlegene Wirksamkeit von Rapsöl.

Bevor jetzt aber allzu viel Euphorie über die Möglichkeiten einer rein deutschen Rapsanbaugegend-Diät ausbricht, sollte dem selbstkritischen Hinweis der ausschließlich deutschen AutorInnen, das Ergebnis beruhe auf Wirkungen bei 18 bzw. 9 Personen und einer Nutzungszeit von vier Wochen, mehr Beachtung geschenkt werden. Warum auf so schmaler Basis dann aber Studien durchgeführt und veröffentlich werden, hat vermutlich mehr mit der Jagd nach bibliometrisch relevanten Impact-Punkten zu tun als mit einem wirklichem Interesse an der Aufklärung über die gesundheitlichen Wirkungen von Raps- oder Olivenöl. Warum es aber auch zu solchen Ergebnissen kommt, verbirgt sich hinter dem immerhin offengelegten finanziellen Hintergrund bzw. potenziellem Interessenkonflikt dieser Studie: "This project has been funded in part by a grant from the Union zur Förderung von Oel-und Proteinpflanzen e.V.,Germany".

Unabhängig davon, wer oder was hinter den Studienergebnissen stecken mag, hat aber Rapsöl sicherlich seinen Wert, ist bekömmlich und in jedem Fall bisher garantiert billiger als die Spitzenprodukte der mediterranen Olivenproduzenten.

Die Studie Dietary rapeseed/canola-oil supplementation reduces serum lipids and liver enzymes and alters postprandial inflammatory responses in adipose tissue compared to olive-oil supplementation in obese men von M. Kruse et al. ist zuerst online am 18. November 2014 in der Fachzeitschrift "Molecular Nutrition & Food Research" erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.

Bernard Braun, 4.2.15

Wie wirken sich viele kürzere Episoden von Arbeitslosigkeit auf Gesundheit und Gesundheitsverhalten aus? Sehr unterschiedlich!

Mittlerweile bestehen kaum mehr Zweifel daran und gibt es auch ausreichend Daten dafür, dass Langzeitarbeitslosigkeit die Gesundheit der Davon Betroffenen erheblich belastet und verschlechtert. Dass in vielen Ländern neben den Langzeit- und Dauerarbeitslosen aber auch viele Beschäftigte über lange Zeiten häufigere mehr oder weniger kurze Episoden oder Phasen von Arbeitslosigkeit erfahren und damit kumulativ Arbeitslosigkeitsbedrohungen und -zeiten haben, die nicht arg viel kürzer sind als manche Langzeitarbeitslosigkeit, ist eine Tatsache, wurde aber bisher nicht auf ihre Auswirkung auf Gesundheit untersucht.

Mittlerweile bestehen kaum mehr Zweifel daran und gibt es auch ausreichend Daten dafür, dass Langzeitarbeitslosigkeit die Gesundheit der Davon Betroffenen erheblich belastet und verschlechtert. Dass in vielen Ländern neben den Langzeit- und Dauerarbeitslosen aber auch viele Beschäftigte über lange Zeiten häufigere mehr oder weniger kurze Episoden oder Phasen von Arbeitslosigkeit erfahren und damit kumulativ Arbeitslosigkeitsbedrohungen und -zeiten haben, die nicht arg viel kürzer sind als manche Langzeitarbeitslosigkeit, ist eine Tatsache, wurde aber bisher nicht auf ihre Auswirkung auf Gesundheit untersucht.

Dies ändert sich nun durch eine Langzeitstudie eines 1.083 Personen umfassenden Schuljahrgangs in einer nordschwedischen Stadt, deren Arbeits-, Gesundheits- und Gesundheitsverhaltensbiografien über 14 Jahre mittels regelmäßiger Befragungen untersucht wurden.

Die Ergebnisse sahen so aus:

• Der gesundheitliche Zustand (z.B. Depression, somatische Symptome) und das Gesundheitsverhalten (z.B. Arztbesuche, Rauchen, Alkoholkonsum) korrelieren "dosis"abhängig mit der kumulativen Dauer von Arbeitslosigkeit.

• Hierbei gibt es aber beträchtliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen: Während sich der gesundheitliche Zustand der Männer unter dem Einfluss kumulativer Arbeitslosigkeit kaum veränderte oder sich gesundheitliche Symptome sogar verringerten, verschlechterte sich die Gesundheit der Frauen unter denselben Bedingungen erheblich. Genau umgekehrt sieht der Zusammenhang von kumulativer Arbeitslosigkeit und dem Gesundheitsverhalten aus: Während das Verhalten der Frauen relativ gering mit der Summe der Arbeitslosigkeitszeiten verknüpft war, verschlechterte es sich bei den Männern unter denselben Bedingungen beträchtlich.

Die AutorInnen appellieren daher an die Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitiker, auch der Aneinanderreihung kurzer Arbeitslosigkeitsepisoden mehr gesundheitspräventive Aufmerksamkeit zu schenken als bisher. Ob dies in anderen Teilen Schwedens und in anderen Ländern auch so ist und woran dies liegt, bleibt weiteren Studien überlassen.

Der Aufsatz Length of unemployment and health-related outcomes: a life-course analysis von Urban Janlert, Anthony H Winefield und Anne Hammarström ist am 23. November 2014 "online first" in der Zeitschrift "European Journal of Public Health" erschienen und ein Abstract ist kostenlos erhältlich.

Bernard Braun, 30.11.14

"Milch macht müde Männer munter", "Vorsicht Milch" oder Vorsicht Beobachtungsstudie?

Eine im renommierten Medizinjournal "British Medical Journal (BMJ)" gerade veröffentlichte Studie zu möglichen Assoziationen zwischen einem hohen Milchkonsum und höherer Mortalität bei gleichzeitigem Fehlen des präventiven Nutzens von Milch gegen Knochenbrüche, erzeugt nicht nur Aufregung bei der Milchwirtschaft, sondern stellt auch ein Beispiel für mehrere in der Debatte über den gesundheitlichen Nutzen von Produkten und Dienstleistungen kritische Aspekte dar.

Eine im renommierten Medizinjournal "British Medical Journal (BMJ)" gerade veröffentlichte Studie zu möglichen Assoziationen zwischen einem hohen Milchkonsum und höherer Mortalität bei gleichzeitigem Fehlen des präventiven Nutzens von Milch gegen Knochenbrüche, erzeugt nicht nur Aufregung bei der Milchwirtschaft, sondern stellt auch ein Beispiel für mehrere in der Debatte über den gesundheitlichen Nutzen von Produkten und Dienstleistungen kritische Aspekte dar.

Doch zunächst zu den Ergebnissen der Studie: Bei den Angehörigen zweier großer Kohorten von 61.433 schwedischen Frauen, die im Startzeitraum 1987-90 39 bis 74 Jahre alt waren, und von 45.339 schwedischen Männer, die zum Startzeitpunkt 1997 45 bis 79 Jahree alt waren, wurden regelmäßig die Ernährungsgewohnheiten erhoben - darunter auch der Konsum von Milch. Nach einer durchschnittlichen Follow-up-Zeit von 20,1 Jahren waren 15.541 Frauen gestorben und 17.252 hatten einen Knochenbruch hinter sich, 4.259 eine Hüftfraktur. Nach durchschnittlich 11,2 Jahren Beobachtungszeit waren 10.112 der Männer tot und 5.066 hatten einen Knochenbruch, 1.166 einen Bruch der Hüfte.

Unter Berücksichtigung einer Reihe weiterer Faktoren berechneten die ForscherInnen, ob es eine statistische Assoziation zwischen der Menge des Milchkonsums, der generellen Sterblichkeit und von Knochenbrüchen gab. Aus bisherigen teils kleineren oder wesentlich kürzeren Studien war erwartet worden, dass sich Milch positiv auswirkt. Das Gegenteil war aber der Fall: Bei den Frauen, die drei oder mehr Gläser Milch pro Tag tranken, war das Sterblichkeitsrisiko fast doppelt so hoch wie bei Frauen, die nur ein Glas pro Tag tranken (hazard ratio 1,93). Bei den Männern war diese Assoziation mit einer hazard ratio von 1,10 kleiner aber immer noch signifikant. Hinzu kommt, dass zumindest bei Frauen das allgemeine Risiko einer Fraktur und das besondere einer Hüftfraktur mit dem Konsum von Milch zunahmen.

Vor jeder weiteren Diskussion sei erwähnt, dass die AutorInnen der Studie selber eine unabhängige Replikation ihrer Ergebnisse für notwendig halten "before they can be used for dietary recommendations."

Wenn aber ein Nahrungsmittel, das geradezu volkstümlich und fast von der Wiege bis zur Bahre als "gesund" betrachtet, verabreicht und in jeder Form zu sich genommen wird, plötzlich so an Glanz verliert und in zweifacher Hinsicht eher "ungesund" erscheint, stellt sich die Frage, wie damit umgegangen wird.

• Erstens könnten und sollten solche Ergebnisse die Sensibilität für die Möglichkeiten und Grenzen bzw. die Aussagekraft der gewählten Studienmethodik schärfen. Zu Recht monieren die Kritiker der Ergebnisse es handle sich um "eine reine Beobachtungsstudie, deren Ergebnisse immer sehr vorsichtig interpretiert werden müssen." Dass die im selben Atemzug dagegen gehaltene "allgemeine Studien- und Datenlage", die "klar den Gesundheitswert von Milch und Milchprodukten (belegt)" auch zum großen Teil aus Beobachtungsstudien oder Schlussfolgerungen von Inhaltsstoffen der Milch auf eine gesundheitliche Wirksamkeit und nicht aus randomisierten kontrollierten Studien bestehen, wird dabei lieber verschwiegen. So könnten also auch die beobachteten positiven gesundheitlichen Effekte der Milch in der von der Milchwirtschaft präferierten Studien die Wirkung anderer Nahrungsmittel oder Einwirkungen sein.

• Zweitens demonstrieren die Ergebnisse aber die Notwendigkeit, auch den Nutzen und die Schadensfreiheit vieler natürlicher und nahezu automatisch als "gesund" geltender Stoffe und Lebensmittel systematisch zu überprüfen.

Die am 28. Oktober 2014 im BMJ (349: g6015) publizierte Studie Milk intake and risk of mortality and fractures in women and men: cohort studies von Karl Michaëlsson et al. ist komplett kostenlos erhältlich uind enthält noch eine Fülle weiterer interessanter Hinweise auf mögliche Erklärungen für die gewonnenen Ergebnisse.

Eine kurze kritische Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der schwedischen Studie lieferte z.B. die Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen e. V. unter der Überschrift Milchstudie sorgt für Aufregung am 31. Oktober 2014 und will die Studie weiter durchleuchten lassen.

Bernard Braun, 2.11.14

Pro und Contra zur Politik der Legalisierung von Cannabis in den USA - Vorbild für Deutschland!?

Während die meisten Politiker in Deutschland die empirischen Entscheidungen über den legalen Gebrauch von Cannabis fast vollkommen den Gerichten überlassen (zuletzt das Urteil des Verwaltungsgerichts Köln über den unter vielen Einschränkungen legalen Anbau von Cannabis in Wohnungen von schwer kranken Personen, Überblick nicht Urteilstext), ist die Debatte in den USA wesentlich mehr durch politische Grundsatzdebatten, die Gesetzgebung in zahlreichen Bundesstaaten, durch weniger letztlich hemmenden Einschränkungen und durch Diskurse in prominenten Medien getragen. Dies verdient u.a. deshalb besondere Aufmerksamkeit, weil die USA über viele Jahrzehnte mit dem für sie fundamentalistischen Furor den "war on drug" geführt haben und das Vorbild für die Drogenpolitik in vielen anderen Ländern war.

Während die meisten Politiker in Deutschland die empirischen Entscheidungen über den legalen Gebrauch von Cannabis fast vollkommen den Gerichten überlassen (zuletzt das Urteil des Verwaltungsgerichts Köln über den unter vielen Einschränkungen legalen Anbau von Cannabis in Wohnungen von schwer kranken Personen, Überblick nicht Urteilstext), ist die Debatte in den USA wesentlich mehr durch politische Grundsatzdebatten, die Gesetzgebung in zahlreichen Bundesstaaten, durch weniger letztlich hemmenden Einschränkungen und durch Diskurse in prominenten Medien getragen. Dies verdient u.a. deshalb besondere Aufmerksamkeit, weil die USA über viele Jahrzehnte mit dem für sie fundamentalistischen Furor den "war on drug" geführt haben und das Vorbild für die Drogenpolitik in vielen anderen Ländern war.

Im Moment leben 4% der US-Bevölkerung in Bundesstaaten, die den Gebrauch von Cannabis für medizinische Zwecke aber auch zum Zwecke der Erholung und der Verbesserung der Lebensqualität für 21-Jährige und Ältere legalisiert haben.

33% der Einwohner leben in Bundesstaaten, die den Gebrauch für medizinische Zwecke legalisierten und zusätzlich eine Reihe von Entkriminalisierungsregelungen beschlossen.

4% der Bevölkerung leben mit Bundesstaats-Gesetzen, die den Handel und Gebrauch systematisch entkriminalisieren.

35% können Cannabis für medizinische Zwecke und Cannabis mit geringem Wirkstoffgehalt legal erwerben und verwenden

Der Rest, also 24% der US-Bevölkerung, leben noch unter vollkommenen prohibitiven Cannabis-Gesetzen.

Das so genannte "legal patchwork" sieht anders betrachtet so aus: 37 US-Bundessstaaten plus der District of Columbia haben die Marijuana-Gesetze in irgendeiner Weise liberalisiert.

Im Rahmen der Einführung in eine Meinungsserie der "New York Times" forderten nun die Herausgeber der "New York Times" am 26. Juli 2014 unter der Überschrift "Repeal Prohibition, Again" unmissverständlich: "The federal government should repeal the ban on marijuana", und nehmen ausdrücklich auf die Zeit der Alkohol-Prohibition in den Jahren 1920-33 Bezug. Auch hier allerdings mit der Begrenzung auf 21-Jährige und Ältere.

Diese Einführung und zwei weitere, ebenfalls am 26. Juli veröffentlichten Artikel enthalten in leicht leserlicher Form eine Reihe von epidemiologischen und sozialpolitischen Argumenten für eine Legalisierung. Mit Beiträgen zu den Themenaspekten "Criminal Justice", "History", "Health", "Track Records" und "Regulation" wird die Serie in der Zeit vom 29. Juli bis zum 5. August 2014 fortgesetzt.

Der "Editorial Board"-Beitrag Repeal Prohibition, Again, der Beitrag Let States Decide on Marijuana von David Firestone und der Beitrag The Public Lightens Up About Weed von Juliet Lapidos sind kostenlos erhältlich. Dies dürfte für die weiteren Artikel der Serie auch gelten bzw. kann durch den Besuch der NYT-Website bis Anfang August einfach verifiziert werden.

Dass mit den engagiert vorgetragenen Argumenten der NYT-AutorInnen die weitere Legalisierung keineswegs schnell erfolgt und die bisherige nicht unumstritten ist, zeigt sich u.a. in mehreren ebenfalls 2014 erschienenen Beiträgen in der renommierten Medizinzeitschrift "New England Journal of Medicine (NEJM)". Diese befassen sich vor allem mit der Bewertung des durch Cannabis möglichen gesundheitlichen Schadens. Cannabis sei, so die NYT, "weitaus weniger gefährlich als Alkohol". Sie stützen sich zum Teil auch auf Erkenntnisse aus einem US-Bundesstaat mit Legalisierung.

So warnte ein kurzer Leserbeitrag in der Januarausgabe des NEJM vor der Verbreitung von Cannabisprodukten ("Black Mamba" "K2" oder "Spice") mit einem synthetischen Cannabinoid, das bis zuz 1.000-fach stärker sein kann als natürliche Wirkstoffe. So müssten zunehmend Patienten wegen der schweren gesundheitlichen Schädigungen durch diese Produkte behandelt werden.

Der Beitrag An Outbreak of Exposure to a Novel Synthetic Cannabinoid ist in am 23. Januar 2014 in NEJM (2014; 370: 389-390) erschienen und komplett kostenlos lesbar.

Ein am 5. Juni 2014 in derselben Zeitschrift erschienener Aufsatz von AutorInnen, die am "National Institute on Drug Abuse" der USA arbeiten, beschäftigt sich ausführlich mit der Evidenz positiver und unerwünschter Wirkungen des Konsums von Cannabis oder Marijuana. Als Bereiche von eher unerwünschten Cannabis-Effekte betrachten die AutorInnen die "brain development", die "possible role as gateway drug", "mental illness", "effect on school performance and lifetime achievement", "risk of motor-vehicle accidents" (Zunahme in dem erwähnten Bundesstaat) und "risk of cancer and other effects on health". Gesundheitlich positive Effekte sehen sie dagegen z.B. bei chronischen Schmerzen, Glaukoma, AIDS-Begleiterkrankungen, Entzündungen, multipler Sklerose und Epilepsie.

In ihren Schlussfolgerungen überwiegt eine Skepsis gegenüber der Legalisierung des Cannabiskonsums bzw. die Warnung vor bereits jetzt erkennbar überwiegenden unerwünschten Wirkungen: "As policy shifts toward legalization of marijuana, it is reasonable and probably prudent to hypothesize that its use will increase and that, by extension, so will the number of persons for whom there will be negative health consequences."

Der Aufsatz Adverse Health Effects of Marijuana Use von Nora D. Volkow et al. ist in NEJM (2014, 370: 2219-2227) erschienen. Leider ist nur ein kurzer Preview-Text kostenlos erhältlich.

Bernard Braun, 29.7.14

Wie Bier- und Whiskyhersteller in Großbritannien Wohlfahrtsorganisationen gegen Alkoholabhängigkeit finanzieren - nur dort?

In die Reihe der zum Teil verdeckten Einflussnahme auf die Gesundheitspolitik und die "Unterwanderung" von unabhängigen Verbänden oder Patientengruppen durch die Tabakwaren- und Pharma-Industrie reiht sich zumindest in Großbritannien jetzt die Alkoholindustrie ein.

In die Reihe der zum Teil verdeckten Einflussnahme auf die Gesundheitspolitik und die "Unterwanderung" von unabhängigen Verbänden oder Patientengruppen durch die Tabakwaren- und Pharma-Industrie reiht sich zumindest in Großbritannien jetzt die Alkoholindustrie ein.

Dies belegt die am 9. Juni 2014 online veröffentlichte Studie von Wissenschaftlern der renommierten "London School of Hygiene and Tropical Medicine" über die Realität der schon immer recht euphemistisch klingenden "corporate social responsibility activities" großer Brauereien oder Schnapsbrennereien.

Eine Auswertung von Daten über Organisationen oder Verbänden, die eigentlich unabhängig und der öffentlichen Wohlfahrt verpflichtet sind ("charities"), zeigt folgendes:

• Fünf dieser Wohlfahrtsorganisationen, Drinkaware; the Robertson Trust; British Institute of Innkeeping; Mentor UK and Addaction, sind aktiv in die Gestaltung der öffentlichen Alkoholpolitik eingebunden und erhielten gleichzeitig nicht unbeträchtliche Spenden von Firmen der Alkoholindustrie.

• Zwei dieser Organisationen, Addaction und Mentor UK, sind die beiden einzigen noch dort verbliebenen scheinbaren Nicht-Industrie- oder Regierungsmitglieder in dem von der britischen Regierung als eine Art Public-Privat-Partnership initiierten "Public Health Responsibility Deals's alcohol network". Alle anderen Public Health-Gruppen haben sich aus diesem Netzwerk wegen des Industrieeinflusses und einer Reihe entsprechend industriefreundlicher Entscheidungen zurückgezogen.

• Addaction arbeitet mit alkohol- und drogenabhängigen Menschen und erhielt in den drei letzten Jahren 560.000 britische Pfund vom Bierkonzern Heineken. Mentor UK arbeitet an der Prävention alkoholbedingter Schäden bei Kindern und akzeptierte seit 2008 u.a. 371.000 britische Pfund von Diageo, einem weltweit produzierenden Hersteller alkoholischer Getränke. Dieses Unternehmen betreibt in Großbritannien u.a. 27 Whiskybrennereien. Die Spenden von Diageo trugen 2008/09 zu 25% der gesamten Einnahmen von Mentor UK bei. Hinzu kommen z.B. auch noch 100.000 britische Pfund von zwei Unternehmen, die vom Verkauf von Alkohol profitieren.

• Die drei restlichen Wohlfahrtsorganisationen erhielten fast ihre gesamten Einnahmen von der Alkoholindustrie oder von Personen, die in dieser Industrie arbeiteten. Nicht verwunderlich ist daher auch, dass Führungskräfte dieser Organisationen häufig auch noch "senior alcohol industry figures" sind oder waren.

Auch wenn die WissenschaftlerInnen betonen, dass erst weitere Studien notwendig sind, um die Einflussnahmen zugunsten der Alkoholindustrie im Detail zu belegen, halten sie es für naiv, zu glauben, dass die Alkoholindustrie mit solchen Unterstützungszahlungen offen gegen die Interessen ihrer Anteilseigner an höheren Umsätzen und Gewinnen handeln würde. Vermutlich ist auch die Transparenz über die Geldströme zwischen Industrie und Wohlfahrtsorganisationen unvollständig.

Die Forderung "charities operating in alcohol or other policy arenas should be required to declare any possible conflicts of interest from funding sources, to ensure greater transparency" sollte nicht nur in Großbritannien umgesetzt werden. Wer stattdessen an die "social responsibility" der Industrie glaubt, kann sich am Beispiel der ähnlichen jahrzehntelangen Einflussnahmen der Tabakwarenindustrie klarmachen, welche Public Health-Folgen dies hat und was von der Glaubwürdigkeit der Selbstverpflichtungen solcher Industrien zu halten ist.

Der Aufsatz The alcohol industry, charities and policy influence in the UK von Sarah M Lyness und Jim McCambridge ist im "European Journal of Public Health" online erschienen und komplett kostenlos erhältlich.

Bernard Braun, 17.6.14

"Aktiv- und Passivrauchen gefährden Ihre Gesundheit" - weitere Belege aus Mehrjahresvergleichen in der Schweiz

Auch wenn es bereits zahlreiche Belege für die unerwartet rasche erkrankungsbewahrende oder gesundheitsfördernde Wirkung von Rauchverboten gibt, verdienen weitere bevölkerungsbezogene Studienergebnisse aus möglichst vielen Ländern verbreitet zu werden. Und wenn sie dazu noch aus der Schweiz stammen, mögen sie den einen oder anderen Zweifler am Nutzen solcher Verbote überzeugen.

Auch wenn es bereits zahlreiche Belege für die unerwartet rasche erkrankungsbewahrende oder gesundheitsfördernde Wirkung von Rauchverboten gibt, verdienen weitere bevölkerungsbezogene Studienergebnisse aus möglichst vielen Ländern verbreitet zu werden. Und wenn sie dazu noch aus der Schweiz stammen, mögen sie den einen oder anderen Zweifler am Nutzen solcher Verbote überzeugen.

In der Schweiz wurde im Kanton Tessin im Jahr 2007 ein Rauchverbot an öffentlichen Plätzen eingeführt. Dies ermöglichte sowohl den langfristigen Vergleich der Inzidenz einer speziellen Form des Herzinfarkts (dem so genannten ST-Strecken-Erhebungs-Myokard Infarkt STEMI; die ST-Strecke ist ein Kurvenabschnitt des Elektrokardiogramms) innerhalb der Tessiner Bevölkerung drei Jahre vor und nach dem Rauchverbot und ferner den Vergleich mit der Inzidenz im Kanton Basel-Stadt, wo es noch kein Rauchverbot gab.

Die Ergebnisse sahen so aus:

• In jedem der drei Jahre nach dem Rauchverbot im Tessin war die Inzidenz signifikant niedriger (zwischen 89,6 und 101,6 stationären Einweisungen wegen STEMI pro 100.000 Einwohner) als in den drei Jahren davor (123,7 Einweisungen). Erneut zeigte sich also eine so nicht erwartete schnelle Wirkung des Verbots auf eine spezifische rauchassoziierte schwere Erkrankung.

• Die durchschnittliche Inzidenz von STEMI veränderte sich dagegen in Basel-Stadt im gesamten 6-Jahreszeitraum nicht signifikant.

• Die Studie liefert auch differenzierte Belege für Gesundheitswirkungen nach Alter und Geschlecht.

Die Schlussfolgerung der AutorInnen, dass "smoke-free policies … should be included in prevention programms worldwide" ist u.a. deshalb wichtig, weil es Anzeichen dafür gibt, dass sich die Tabakwarenindustrie zunehmend auf den Markt in der dritten Welt konzentriert.

Der Aufsatz Reduction of ST-elevation myocardial infarction in Canton Ticino (Switzerland) after smoking bans in enclosed public places - No Smoke Pub Study von Marcello Di Valentino et al. ist am 3. Juni 2014 vorab online als Beitrag im "European Journal of Public Health" erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.

Bernard Braun, 8.6.14

Regionale und soziale Unterschiede im Rauchverhalten am Beispiel Nordrhein-Westfalen

Das Tabakrauchen gilt als der wichtigste individuelle Risikofaktor für verhütbare Krankheiten und die vorzeitige Sterblichkeit. Die wichtigste kontinuierliche Datenquelle zum Rauchverhalten in Deutschland und in den Bundesländern ist der jährlich durchgeführte amtliche Mikrozensus.

Das Tabakrauchen gilt als der wichtigste individuelle Risikofaktor für verhütbare Krankheiten und die vorzeitige Sterblichkeit. Die wichtigste kontinuierliche Datenquelle zum Rauchverhalten in Deutschland und in den Bundesländern ist der jährlich durchgeführte amtliche Mikrozensus.

Nach dem Originaldatensatz des Mikrozensus 2009 rauchen in Nordrhein-Westfalen 37% der Männer und 28% der Frauen im Alter von 15 bis 64 Jahren. DieTabakprävalenz korreliert mit sozialen Einflussfaktoren. Je geringer der sozioökonomische Status und die Schulbildung, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit des Tabakgebrauchs. Arbeitslose rauchen überproportional häufig. Ihre Chancen auf die Aufgabe des Tabakkonsums sind relativ gering. Die Auswertungen zeigen, dass die Anteile der Raucher und Ex-Raucher auch zwischen den Kreisen in Nordrhein-Westfalen sehr stark variieren. Auf Kreisebene steigt die Tabakprävalenz hochgradig mit dem Anteil in der Erwerbsbevölkerung, der seinen Lebensunterhalt überwiegend durch Arbeitslosengeld I oder "Hartz IV" abdecken muss.

In NRW rauchten 2009 in der Altersgruppe 15 - 64 Jahre 33% der Erwerbstätigen, 48% der Empfänger von ALG1 und 56% der Empfänger von ALG2.

Fazit: Der Mikrozensus 2009 offenbart sehr große regionale Disparitäten und sozial bedingte Unterschiede beim Rauchen. Die Tabakabhängigkeit verschärft somit die soziale Ungleichheit der Gesundheit.

Der Mikrozensus ermöglicht für Bund, Länder und Kommunen ein Monitoring der Tabakkonsummuster und eine Evaluation regionaler Tabakkontrollpolitiken. Die Ergebnisse können auch der Entwicklung bedarfsgerechter Ansprachestrategien in der Primär- und Sekundärprävention dienen.

Der Aufsatz Regionale und soziale Unterschiede im Tabakkonsumverhalten im Mikrozensus 2009: Ergebnisse für das Land Nordrhein-Westfalen und dessen Kreise von A. Hollederer ist in der Zeitschrift "Das Gesundheitswesen" (2013. 75: 43-50) erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.

Uwe Helmert, 7.4.14

Mythos "gesunde Ernährung ist teuer" oder "zu teuer" - Metaanalyse: Wie viel teuerer als ungesündeste ist sie wirklich?

Eine der am häufigsten genannten Barrieren, die BürgerInnen und insbesondere solche mit niedrigerem Einkommen von einer gesünderen Ernährung abhält, ist deren zu hoher Preis. Darüber, ob dies stimmt und vor allem wie viel mehr für gesündere bzw. hochwertigere Nahrungsmittel gezahlt werden muss, gibt es interessanterweise relativ wenig und gesundheitspolitisch diskutiertes Wissen.

Eine der am häufigsten genannten Barrieren, die BürgerInnen und insbesondere solche mit niedrigerem Einkommen von einer gesünderen Ernährung abhält, ist deren zu hoher Preis. Darüber, ob dies stimmt und vor allem wie viel mehr für gesündere bzw. hochwertigere Nahrungsmittel gezahlt werden muss, gibt es interessanterweise relativ wenig und gesundheitspolitisch diskutiertes Wissen.

Eine am 5. Dezember 2013 in der Online-Ausgabe des "British Medical Journal Open" von EpidemiologInnen der "Harvard School of Public Health" veröffentlichte Metaanalyse von 27 Studien aus 10 Ländern (USA/Kanada, 6 europäische Länder, Südafrika/Australien etc.) mit im internationalen Vergleich höheren Durchschnittseinkommen schafft hierzu mehr Klarheit.

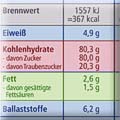

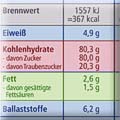

Auf den einfachsten finanziellen Nenner gebracht kostet die gesündeste Ernährung, also z.B. die mit Früchten, Gemüse, Fisch oder Nüssen insgesamt rund 1,50 US-Dollar pro Tag mehr als die am wenigsten gesunde Ernährung, bestehend aus Fertiggerichten, Fleisch oder raffinierten Samen bzw. Getreide. Dazu wurden sowohl die Kosten pro Essensportion als auch die bestimmter Kalorienmengen untersucht.

Rechnet man die unerwartet niedrigen absoluten Tageskosten einer gesunden Ernährung auf das Jahr hoch, kommt allerdings ein Betrag von rund 550 US-Dollar zusammen. Dies kann für eine Reihe von Familien eine zu hohe Kostenlast bedeuten, deren Gewicht politisch gesenkt werden muss. Dabei ist nach Ansicht der WissenschaftlerInnen hilfreich, dass die dafür erforderlichen Geldmittel im Vergleich zu den Kosten der Behandlung von ernährungsbedingten Krankheiten eher gering sind. Die Behandlungskosten würden außerdem durch gesunde Ernährung präventiv erheblich gesenkt werden.

Die WissenschaftlerInnen widmeten sich auch der Frage warum ungesündere Ernährung billiger ist. Dies liegt ihres Erachtens vor allem an einem komplexen Netzwerk von Produzenten, Vertreibern und Marketingakteure, die alle an dieser Art von Nahrungsmittel interessiert sind und daran auch gut verdienen. Sofern diese Erklärung stimmt, könnte also eine vergleichbare Infrastruktur für gesündere Nahrungsmittel sowohl deren Erreichbarkeit erhöhen als auch die Preise senken.

Auch wenn die in die Analyse eingegangenen Warenkörbe und deren Preisstruktur sich in mehrerlei Hinsicht je nach Land unterscheiden können dürfte sich an den Preisniveaus und -unterschieden in reicheren Ländern nichts Grundsätzliches ändern. Und damit auch nichts an den gesundheitspolitischen und -ökonomischen Schlussfolgerungen.

Der am 5. Dezember 2013 online veröffentlichte Aufsatz Do Healthier Foods and Diet Patterns Cost More Than Less Healthy Options? A Systematic Review and Meta-Analysis von Mayuree Rao, Ashkan Afshin, Gitanjali Singh und Dariush Mozaffarian ist in der Fachzeitschrift "BMJ Open" erschienen und komplett kostenlos erhältlich.

Bernard Braun, 30.12.13

Auch "Halbgötter oder -engel in weiß und grün" sind Menschen: Gesundheitsverhalten und Lebensstil von Ärzten und Pflegekräften

Wer regelmäßig Kontakt zu ÄrztInnen oder anderen im Gesundheitswesen Tätigen hat, konnte schon immer über einzelne "leuchtende Vorbilder" von rauchenden, übergewichtigen oder bewegungsfaulen Vertretern dieser Berufe berichten. Einzelne Studien haben ferner gezeigt, dass viele Ärzte weder selber bestimmte Untersuchungen oder Behandlungen in Anspruch nehmen noch eine Inanspruchnahme ihren Angehörigen empfehlen würden, die sie ihren PatientInnen mit geballter Fachautorität empfehlen.

Wer regelmäßig Kontakt zu ÄrztInnen oder anderen im Gesundheitswesen Tätigen hat, konnte schon immer über einzelne "leuchtende Vorbilder" von rauchenden, übergewichtigen oder bewegungsfaulen Vertretern dieser Berufe berichten. Einzelne Studien haben ferner gezeigt, dass viele Ärzte weder selber bestimmte Untersuchungen oder Behandlungen in Anspruch nehmen noch eine Inanspruchnahme ihren Angehörigen empfehlen würden, die sie ihren PatientInnen mit geballter Fachautorität empfehlen.

Eine repräsentative Umfrage der US-amerikanischen "Center for Disease Control and Prevention (CDC)" zu "healthcare and lifestyle practices of healthcare workers" zeigt nun, dass es sich dabei nicht um Einzelfälle, sondern um zum Teil um mehrheitliche Verhaltensweisen handelt.

Im Rahmen eines jährlich im Rahmen des "The Behavorial Risk Factor Surveillance System (BRFSS)" telefonisch durchgeführten Surveys wurden 2008 und 2010 insgesamt 260.558 Erwachsene zu ihrem Gesundheitsverhalten und ihrem Lebensstil befragt, darunter 21.380 so genannte "healthcare workers", also vor allem Ärzte und Pflegekräfte.

Die wichtigsten Ergebnisse:

• Standardisiert nach Alter, Geschlecht, Ethnie, Ausbildung, Region, Einkommen und Beschäftigungsstatus gaben die Angehörigen von Gesundheitsberufen im Vergleich zum Rest der Bevölkerung nur für einige gesundheitlich wünschenswerte Verhaltensweisen häufiger an, sich dementsprechend zu verhalten. So war bei den Gesundheitsberufen die Wahrscheinlichkeit, einen Hausarzt zu haben, rund 24% höher, die eines Gesundheitschecks in den letzten 2 Jahren um 12% höher, die von körperlichen Aktivitäten bzw. Sport in den letzten 30 Tagen um 17% höher und die Weigerung innerhalb des letzten Monats erheblich zu viel Alkohol zu trinken um 24% höher. Sämtliche dieser Unterschiede waren statistisch signifikant.

• Keinen statistisch signifikanten Unterschied zwischen Ärzten etc. und Nicht-Ärzten oder Pflegekräften gab es dagegen in einer Vielzahl von in Anspruch genommenen Gesundheitsuntersuchungen oder gesundheitsbezogenen Verhaltensweisen. Dies gilt z.B. für die Wahrscheinlichkeit eines regelmäßigen Tests auf Gebärmutterhalskrebs, regelmäßiger Zahnarztbesuche, der Durchführung einer Kolonoskopie oder anderer Untersuchungen des Darms. Angehörige von Gesundheitsberufen unterschieden sich außerdem auch nicht signifikant vom Rest der Bevölkerung beim Übergewicht oder der Fettleibigkeit, beim Autofahren unter Alkoholeinfluss, beim Anlegen des Sicherheitsgurts, Rauchen, regelmäßigen Alkoholgenuss, der Lebenszufriedenheit oder bei übermäßigen Sonnenbädern mit Sonnenbrand.

• Negativ unterschieden sich nur weibliche Gesundheitsbeschäftigte über 50 Jahre vom Rest der gleichaltrigen Bevölkerung bei der regelmäßigen Inanspruchnahme von Mammographien. Die Wahrscheinlichkeit dies nicht zu machen war um 13% höher.

Eine Schwachstelle der Ergebnisse könnte nach Ansicht der Verfasser die sein, dass es sich um selbst berichtete Aktivitäten handelt, die nicht "objektiviert" wurden.

Und natürlich handelt es sich um Ergebnisse von amerikanischen ÄrztInnen, Pflegekräften und BürgerInnen, die vor einer Replikation dieser Befragung bei deutschen ÄrztInnen natürlich "völlig anders"="besser" aussehen.

Der kurze "research letter" "Healthcare and Lifestyle Practices of Healthcare Workers: Do Healthcare Workers Practice What They Preach?" von Benjamin K. I. Helfand und Kenneth J. Mukamal ist am 17. Dezember 2012 "online first" in der Zeitschrift "Archives of Internal Medicine" erschienen und noch komplett kostenlos erhältlich.

Bernard Braun, 23.1.13

Passivrauchen und Demenz: Studie in China belegt signifikante Assoziationen und Dosis-Wirkungszusammenhänge

Assoziationen oder sogar Ursache-Wirkungszusammenhänge zwischen passiv aufgenommenem Tabakrauch aus der Umgebungsluft, bestimmten Krebsformen, Erkrankungen der oberen Atemwege und kardiovaskulären Erkrankungen sind seit längerem bekannt. Ob dies für weitere schwere Erkrankungen und hier besonders für die Demenz auch zutrifft, war dagegen unklar. Keine Studie hatte bisher auch untersucht, ob es hier einen Dosis-Wirkungs-Zusammenhang gibt.

Assoziationen oder sogar Ursache-Wirkungszusammenhänge zwischen passiv aufgenommenem Tabakrauch aus der Umgebungsluft, bestimmten Krebsformen, Erkrankungen der oberen Atemwege und kardiovaskulären Erkrankungen sind seit längerem bekannt. Ob dies für weitere schwere Erkrankungen und hier besonders für die Demenz auch zutrifft, war dagegen unklar. Keine Studie hatte bisher auch untersucht, ob es hier einen Dosis-Wirkungs-Zusammenhang gibt.

In China gibt es mindestens 350 Millionen RaucherInnen, die bisher auch nahezu ungehindert an ihren Arbeitsplätzen und öffentlichen Orten rauchen. Daher untersuchte jetzt eine chinesisch-britische ForscherInnengruppe im Zeitraum von 2007 bis 2009 mit Standardinstrumenten und -methoden sowohl das Demenzrisiko als auch die Passivrauch-Belastung in einer Gruppe von 5.921 Personen im Alter von 60 und mehr Jahren aus vier Provinzen Chinas.

Dabei zeigte sich u.a.,

• dass 626 TeilnehmerInnen (10,6%) am Ende des Untersuchungszeitraums ernsthaft dement waren und 869 (14,7%) mäßig dement waren und

• dass TeilnehmerInnen, die gegenüber Passivrauch exponiert waren, ein signifikant höheres Risiko für eine schwerwiegende Demenz (adjustiertes relatives Risiko [RR]: 1,29) hatten.

• Das Risiko für eine schwere Demenz war außerdem signifikant dosisabhängig, d.h. je höher die Dosis des Passivrauchs war und/oder je länger die untersuchten Personen exponiert waren, desto höher war ihr relatives Risiko ernsthaft demenzkrank zu sein.

• Signifikante und ähnliche Assoziationen von Passivrauchen und schwerer Demenz gab es sowohl bei Personen, die niemals rauchten als auch bei Ex-Rauchern wie aktuell rauchenden Personen. In der Studiengruppe bestimmte hauptsächlich das Passivrauchen am Arbeitsplatz das Demenz-Risiko.