Home | Patienten | Gesundheitssystem | International | GKV | Prävention | Epidemiologie | Websites | Meilensteine | Impressum

Sämtliche Rubriken in

"Patienten"

Verhaltenssteuerung (Arzt, Patient), Zuzahlungen, Praxisgebühr |

Zwei-Klassen-Medizin |

Alle Artikel aus:

Patienten

Zwei-Klassen-Medizin

Keine ökonomisch motivierte Medizin in Krankenhäusern!? Aber "besonders auffällige Mengenentwicklungen" müssen erforscht werden!

Auf 17 Fragen einer Kleinen Anfrage von Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE im Deutschen Bundestag zum Thema "Mögliche ökonomisch motivierte Medizin in Krankenhäusern durch Fehlanreize der Fallpauschalen" antwortete die Bundesregierung am 14.8. 2013 auf 12 Seiten ausführlich und fügte außerdem einen vierzigseitigen Anhang mit Daten der DRG-Statistik 2011 bei.

Auf 17 Fragen einer Kleinen Anfrage von Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE im Deutschen Bundestag zum Thema "Mögliche ökonomisch motivierte Medizin in Krankenhäusern durch Fehlanreize der Fallpauschalen" antwortete die Bundesregierung am 14.8. 2013 auf 12 Seiten ausführlich und fügte außerdem einen vierzigseitigen Anhang mit Daten der DRG-Statistik 2011 bei.

Generell beharrt die Bundesregierung darauf, dass u.a. der letzte Ergebnisbericht der DRG-Begleitforschung gezeigt habe, "dass die Qualität stationärer Leistungen allen kritischen Voraussagen zum Trotz erhalten geblieben ist. Zudem seien keine systematischen Veränderungen des Verlegungsverhaltens der Krankenhäuser identifiziert worden." Warum sie dann aber trotz dieser angeblichen Klarheit wenige Zeilen später hervorhebt, sie habe "die Selbstverwaltungspartner auf Bundesebene zu der Vergabe eines Forschungsauftrags verpflichtet, mit dem insbesondere die dynamische Leistungsentwicklung im stationären Sektor und bestehende Einflussgrößen zu untersuchen sind" bleibt ihr Geheimnis.

Die in den weiteren Antworten enthaltenen nationalen und internationalen Daten u.a. aus Statistiken der OECD über die Entwicklung der Anzahl von Wirbelsäulen-Operationen, Hüft-Endoprothesen und Knie-Endoprothesen oder Kaiserschnitten belegen aber zumindest Tendenzen zur Mengenausweitung bestimmter Krankenhausleistungen, die weder durch die demografische Entwicklung noch durch besondere Erkrankungsrisiken erklärt werden können.

Wer schließlich Daten zur Entwicklung der Krankenhausinvestitionsmittel der Länder von 2003 bis 2011 oder die nach Bundesländern und Trägerschaft differenzierte Entwicklung der Zahl der Krankenhäuser im selben Zeitraum sucht, wird hier ebenfalls fündig.

Und auf die Frage nach möglichem "Rosinenpicken" finanziell lukrativer PatientInnen durch private Krankenhäuser entschließt sich die Bundesregierung erneut zu ihrer bereits bekannten Doppelstrategie: Der Versorgungsauftrag gebiete weder die "Ausweitung lukrativer Leistungen" noch "einen Abbau weniger lukrativer Leistungen." Trotzdem gäbe es aber das bereits genannte Forschungsvorhaben, um "in Anbetracht einer in bestimmten Leistungsbereichen besonders auffälligen Mengenentwicklung eventuell bestehende Fehlanreize aufzuspüren".

Die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage vom 14.8. 2013 ist komplett als Drucksache 17/14555 des Deutschen Bundestags kostenlos erhältlich.

Auf die Ergebnisse des Forschungsvorhabens darf trotzdem jedermann gespannt sein.

Bernard Braun, 14.10.13

Subjektive Gründe für Zugangsprobleme zur gesundheitlichen Versorgung? Zur Bedeutung der Annahme, Zugangsbarrieren seien "normal".

Zahlreiche organisatorische, finanzielle, soziale oder räumliche Barrieren verhindern in allen Gesundheitssystemen bestimmten Bevölkerungsgruppen, die oft zugleich den größten Versorgungsbedarf haben, den Zugang zu für sie notwendigen Leistungen. Die Gründe für die Existenz und Persistenz solcher Hindernisse sind vielfältig und überwiegend auch politisch beeinflussbar.

Zahlreiche organisatorische, finanzielle, soziale oder räumliche Barrieren verhindern in allen Gesundheitssystemen bestimmten Bevölkerungsgruppen, die oft zugleich den größten Versorgungsbedarf haben, den Zugang zu für sie notwendigen Leistungen. Die Gründe für die Existenz und Persistenz solcher Hindernisse sind vielfältig und überwiegend auch politisch beeinflussbar.

Auf eine qualitativ sehr spezielle und beeinflussbare subjektive oder sozio-mentale Barriere auf Seiten der Personen, die einen Versorgungsbedarf haben, weist nun eine kleine qualitative Studie auf der Basis von Interviews mit 13 Frauen im Alter von 24 bis 77 Jahren aus Kolumbien hin. Die Frauen hatten unterschiedliche sozio-kulturelle und ökonomische Hintergründe. In den Interviews ging es um von den Frauen wahrgenommene Barrieren zu einer rechtzeitigen Diagnostik und Behandlung von Brustkrebs.

Eine wichtige Erschwernis war, dass die meisten Frauen die Barrieren mangels Systemkenntnissen überhaupt nicht als solche erkannten. Als zweite Barriere nannten die WissenschaftlerInnen das Phänomen, dass viele Frauen die Existenz von Barrieren, eines erschwerten Leistungszugang und eines geringeren Gesundheitsversorgungsniveaus als völlig normal oder "natürlich" betrachteten ("normalization of health care system barriers") und nicht entfernt auf den Gedanken kamen, daran etwas ändern zu können.

Auch wenn die Verallgemeinerbarkeit dieser Beobachtungen sowohl für Kolumbien als auch andere Länder nicht gesichert ist, sollte in künftigen Studien auf die Möglichkeit einer derartigen Normalitätsannahme geachtet werden. Wenn ein solches Paradigma wirklich so bedeutend ist, stellt sich allerdings die Frage, ob die in der kolumbianischen Studie geäußerte Hoffnung, dieses Paradigma zu erschüttern oder zu beseitigen, nicht seine Persistenz unterschätzt.

Der komplette Text der im Mai 2011 nur in Spanisch veröffentlichten Studie Acostumbrarse a las barreras: Estudio cualitativo de las barreras del sistema de salud colombiano para el diagnóstico y tratamiento oportuno de cáncer de mama von Clara Victoria Giraldo und Grey Yuliet Ceballos G. ist kostenlos erhältlich.

Bernard Braun, 21.6.11

Gesundheitsversorgung und Krankenversicherungsschutz für Frauen in den USA - bedarfsfern, unsozial und unwirtschaftlich.

Frauen haben größere und auch andere gesundheitliche Bedürfnisse als Männer und spielen bei der nicht institutionalisierten gesundheitlichen Versorgung von Familien mitgliedern eine bedeutendere Rolle als männliche Haushaltsmitglieder. Wenn man den wenigen Analysen folgt, die den Anteil der so genannten morbiden Episoden in Familien, die nie beim Arzt landen, auf ca. 70% schätzt, wird die Bedeutung der Frauen für die Gesundheit weiter Teile der Bevölkerung und ihre ökonomische Bedeutung klar.

Frauen haben größere und auch andere gesundheitliche Bedürfnisse als Männer und spielen bei der nicht institutionalisierten gesundheitlichen Versorgung von Familien mitgliedern eine bedeutendere Rolle als männliche Haushaltsmitglieder. Wenn man den wenigen Analysen folgt, die den Anteil der so genannten morbiden Episoden in Familien, die nie beim Arzt landen, auf ca. 70% schätzt, wird die Bedeutung der Frauen für die Gesundheit weiter Teile der Bevölkerung und ihre ökonomische Bedeutung klar.

Deshalb ist der selbst im ansonsten für jede Ungerechtigkeit guten us-amerikanischen Gesundheitssystem drastisch hohe Anteil von Frauen in den Reihen der Nichtkrankenversicherten ein gravierendes Beispiel für die bedarfsferne, sehr oft nicht an Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit interessierten Praxis privatwirtschaftlicher Krankenversicherungssysteme.

Die jetzt dazu veröffentlichten Ergebnisse des "2010 Biennial Health Insurance Survey" (2010 wurden dazu 4.005 Erwachsene im Alter von 19 und mehr Jahren) des "Commonwealth Fund" konkretisieren dies so:

• 27 Millionen Frauen zwischen 19 und 64 Jahren waren im gesamten Jahr 2010 oder in Teilen des Jahres nicht krankenversichert.

• Rund die Hälfte der gesamten Frauen in diesem Alter, ob versichert oder nicht, nahmen zahlreiche gesundheitliche Leistungen nicht in Anspruch ("bypassed medical care") weil sie sich deren Bezahlung nicht leisten konnten.

• Der Anteil der Frauen, die aus wirtschaftlichen Gründen Rezepte nicht einlösten oder Tests, Behandlungen und Folge-Arztbesuche absagten, stieg von 34% im Jahr 2001 auf 48% im Jahr 2010.

• Über 33% der Frauen mussten 2010 mehr als 10% ihres Einkommens für Behandlungskosten aufwenden. 2001 waren dies erst 25%.

• Nur 46% der Frauen hatten 2010 die empfohlenen präventiven Leistungen in Anspruch genommen. Von den nicht krankenversicherten Frauen im Alter zwischen 50 und 64 Jahren ließen beispielsweise nur 31% in den letzten beiden Jahren eine Mammographie durchführen. Dieser Anteil betrug bei den Frauen mit Krankenversicherung 79%.

Die VerfasserInnen merken zusammenfassend an, dass fast alle der 27 Millionen Frauen ohne Versicherungsschutz unter den Bedingungen des "Affordable Care Act", also der großen aber immer noch heftig um- und bekämpften Gesundheitsreform, Zugang zu den notwendigen Leistungen haben würden.

Den Zugang zu mehreren Darstellungsformen ("Issue brief" und Chartpack) der Commonwealth Fund-Studie Women at Risk: Why Increasing Numbers of Women Are Failing to Get the Health Care They Need and How the Affordable Care Act Will Help von R. Robertson und S. R. Collins erhält man kostenlos über eine Sammel-Website.

Wer sich noch etwas ausführlicher über den gesamten Stand der Gesundheitsversorgung von Frauen in den USA informieren will, kann dies mit den aktuell von der "Kaiser Family Foundation" veröffentlichten Ergebnissen des zuletzt im Jahr 2008 durchgeführten "Kaiser Women's Health Survey" tun.

Den 48-Seiten Report Women's Health Care Chartbook. Key Findings from the 2011Kaiser Women's Health Survey von Usha Ranji und M.S.Alina Salganico stehen kostenlos zur Verfügung.

Bernard Braun, 18.5.11

Innenleben der "Zwei-Klassen-Medizin: Arzneimittel und PKV=wirtschaftlich, innovativ, wirksam, qualitativ hochwertig? Eher nicht!

Auch wenn manche PatientInnen über "Zweiklassen-Medizin" klagen, die wochenlang auf einen Facharzttermin warten oder stundenlang im Wartezimmer privatversicherte Mitleidende an sich vorbeiziehen sehen, zeigte bereits eine vor kurzem erschienene Studie, dass es sowohl bei der Wirtschaftlichkeit als auch bei der Versorgungsqualität in der PKV Schattenseiten gibt.

Auch wenn manche PatientInnen über "Zweiklassen-Medizin" klagen, die wochenlang auf einen Facharzttermin warten oder stundenlang im Wartezimmer privatversicherte Mitleidende an sich vorbeiziehen sehen, zeigte bereits eine vor kurzem erschienene Studie, dass es sowohl bei der Wirtschaftlichkeit als auch bei der Versorgungsqualität in der PKV Schattenseiten gibt.

Dieser Eindruck wird durch eine im Februar 2010 erschienene Analyse über die Arzneimittelversorgung der PKV-Versicherten aus dem "Wissenschaftlichen Institut des PKV-Verbandes (WIP)" mehrfach illustriert.

Ihre wesentlichen, empirisch gut belegten Ergebnisse lauten nämlich folgendermaßen:

• Obwohl die Arzneimittelausgaben schon in der GKV trotz einer schier endlosen Liste von Regulierungsansätzen und -versuchen zu den Dauer-Problembereichen gehören, sieht es in der PKV schlechter aus: "Die Arzneimittelausgaben in der PKV weisen jährlich nicht nur höhere Steigerungsraten als in der GKV auf, sondern steigen regelmäßig auch stärker im Vergleich zu anderen Leistungsbereichen" der PKV.

• Auch wenn GKV-Versicherte und Arzneimittelhersteller einstimmig der Meinung sind oder die Wahrnehmung haben, PKV-Versicherte erhielten die "moderneren" und angeblich "besseren" bzw. wirksameren Mittel verordnet, zeigt der PKV-Bericht ein quantitativ und qualitativ anderes oder differenzierteres Bild des Verordnungsgeschehens. Die "gesamtmarktbezogene Innovationsquote ohne Berücksichtigung von OTC-Präparaten" betrug danach 2008 in der PKV 28,89% und in der GKV trotz einiger Berechnungsproblemen rund 24%. Neue Medikamente hatten 2008 in der PKV einen Anteil am Gesamtumsatz der Medikamente von 7%, in der GKV 6%. Bei allen Werten war der Unterschied noch 2007 größer. Er verringerte sich hauptsächlich durch Veränderungsprozesse in der PKV. Die Zusammenfassung der Vergleiche von PKV- und GKV-Zahlen lautet: "Die Berechnung einer gesamtmarktbezogenen und indikationsbezogenen Innovationsquote erbrachte, dass Privatversicherte anteilig etwas häufiger neue Medikamente erhalten als GKV-Versicherte."

• Ein Teil der Arzneimittel-Ausgabenprobleme in der PKV ergibt sich durch die sehr niedrige so genannte Generikaquote: "Für die 100 umsatzstärksten generikafähigen Wirkstoffe konnte bei der PKV für das Jahr 2008 eine Generikaquote (nach Verordnungen) von 51,4 % berechnet werden. Dies ist eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr (46,4 %). Die GKV weist eine erheblich größere Quote auf. Auf hohem Niveau konnte hier sogar noch ein weiterer Anstieg von 86,1 % auf 89,7 % erreicht werden. Bei generikafähigen Wirkstoffen erhalten Kassenpatienten damit nur noch in einem von zehn Fällen das Originalpräparat."

• Was in der PKV aber offensichtlich eine im Vergleich mit der GKV wesentlich größere oder überhaupt eine Rolle spielt, ist die Verordnung und Bezahlung von nichtverschreibungspflichtigen Medikamenten. "Bei mehr als einem Drittel aller eingereichten Arzneimittelverordnungen (36,6 %) handelt es sich um ein nicht-verschreibungspflichtiges Medikament."

• Dass dies nicht nur ein Finanzierungsproblem, sondern vor allem ein qualitatives Problem darstellt, zeigt der Blick auf die Liste der so verordneten Präparate. Das 2008 umsatzstärkste OTC-Präparat war Tebonin (bei der Anzahl der Verordnungen lag Aspirin vorne). Tebonin lag 2008 in der Liste der Umsatzanteile aller abgerechneter Arzneimittel in der PKV auf Platz 9 und in der GKV auf Platz 599.

• Dies wäre u.U. sogar hinzunehmen, wenn durch die Einnahme von Tebonin wirklich die Aktivität von Milliarden Gehirnzellen aktiviert würde, Tinnitusprobleme verschwinden und prädementielle Prozesse gestoppt oder erheblich verzögert würden (Wer es vergessen hat: So lauten eine Reihe der gut platzierten Werbebehauptungen). Die letzte Veröffentlichung der "Stiftung Warentest (4/2010) hegt genau dazu aber erhebliche Zweifel: "Wenig geeignet bei Demenzerkrankungen und Hirnleistungsstörungen. Die therapeutische Wirksamkeit ist nicht ausreichend nachgewiesen. Aufgrund einiger positiver Studienergebnisse scheint ein Behandlungsversuch allerdings gerechtfertigt, wenn besser beurteilte Mittel nicht eingesetzt werden können." Und: "Wenig geeignet bei peripheren arteriellen Durchblutungsstörungen, weil die therapeutische Wirksamkeit nicht ausreichend nachgewiesen ist." Der Pharmakologe Kay Brune, Mitglied der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft, bemerkte bereits vor längerem: "Dieser Wirkstoff, oder dieses Produkt - denn ein Wirkstoff ist nicht bekannt - ist in allen mir bekannten Studien wenig erfolgreich gewesen, in den drei wesentlichen Studien total unerfolgreich. Man kann also davon ausgehen, dass Ginkgo bei Demenzstörungen oder bei kognitiven Störungen keine therapeutische Wirksamkeit aufweist." Und da damit der Wirkstoff von Tebonin und einer Reihe ähnlich als wirksam beworbenen Präparaten angesprochen wurde, gibt der anerkannte Pharmakologe Peter Schönhöfer in Würdigung einer nicht ganz einhelligen Forschungs- und Bewertungslage folgendes zu bedenken: "In dieser Studie, an dieser großen Zahl von Patienten zeigt sich, dass keine Verhinderung von dementieller Entwicklung stattfindet. Im Gegenteil: die Patienten die Ginkgo bekommen haben, haben eine höhere Tendenz eine Demenz zu entwickeln als die Patienten die es nicht bekommen". Dies gelte zumindest für Patienten mit einer Vorerkrankung der Herzgefäße.

• Dabei geht es um die mit 3.069 TeilnehmerInnen über 6,1 Jahre durchgeführte aktuellste und umfangreichste Studie "Ginkgo biloba for Preventing Cognitive Decline in Older Adults" von Snitz et al., deren ERgebnisse in der renommierten Medizinzeitschrift JAMA (JAMA 2009;302[24]:2663-2670) erschienen und diskutiert worden sind. Wesentliches Ergebnis: "Compared with placebo, the use of G biloba, 120 mg twice daily, did not result in less cognitive decline in older adults with normal cognition or with mild cognitive impairment."

Ohne die Wirksamkeit von Gingko generell und abschließend bewerten zu können und unter Berücksichtigung einer zum Teil positive Bewertung der Wirksamkeit von Gingko durch das IQWiG, sei die Erkenntnislage so zusammengefasst: Im "Spiel" Wirksamkeit gegen Unwirksamkeit von Tebonin steht es im Moment und aus Sicht unabhängiger "Schiedsrichter" 1:4. Ob dieser "Spielstand" die Verordnungs- und Abrechnungshäufigkeit und vor allem die Einnahme von Tebonin durch die PKV-Versicherten rechtfertigt, müssen letztlich diese entscheiden.

Die auch über das Zitierte hinaus lesenswerte und materialreiche 92-seitige Studie "Arzneimittelversorgung der Privatversicherten 2008. Zahlen, Analysen, PKV-GKV-Vergleich" von Frank Wild ist im Februar 2010 als Diskussionspapier des "Wissenschaftlichen Instituts der PKV (WIP)" erschienen und kostenlos erhältlich.

Bernard Braun, 27.4.10

Australische Studie stellt große soziale Ungleichheit fest bei der Versorgung von Patienten mit Angina pectoris

Eine große Zahl von Studien aus den USA hat gezeigt, dass dort ein hohes Maß an sozialer Ungleichheit feststellbar ist, was die Qualität der medizinischen Versorgung anbetrifft. Angehörige unterer Sozialschichten und ethnischer Minderheiten werden dort bei einer Vielzahl von Erkrankungen benachteiligt (vgl. hier die Kurzfassungen vieler Studien im Forum Gesundheitspolitik, Rubrik: USA: Soziale Ungleichheit). Ein zentraler Grund dafür ist allerdings der fehlende Krankenversicherungsschutz dieser Bevölkerungsgruppen. In Staaten, die für alle Bürger eine Krankenversicherungspflicht eingeführt haben oder ein umfassendes Recht auf medizinische Versorgung, findet man daher kaum einmal Studien, die solche soziale Ungleichheiten in der medizinischen Versorgung nachweisen, die ausschließlich mit der sozio-ökonomischen Stellung der Patienten zusammenhängen.

Eine große Zahl von Studien aus den USA hat gezeigt, dass dort ein hohes Maß an sozialer Ungleichheit feststellbar ist, was die Qualität der medizinischen Versorgung anbetrifft. Angehörige unterer Sozialschichten und ethnischer Minderheiten werden dort bei einer Vielzahl von Erkrankungen benachteiligt (vgl. hier die Kurzfassungen vieler Studien im Forum Gesundheitspolitik, Rubrik: USA: Soziale Ungleichheit). Ein zentraler Grund dafür ist allerdings der fehlende Krankenversicherungsschutz dieser Bevölkerungsgruppen. In Staaten, die für alle Bürger eine Krankenversicherungspflicht eingeführt haben oder ein umfassendes Recht auf medizinische Versorgung, findet man daher kaum einmal Studien, die solche soziale Ungleichheiten in der medizinischen Versorgung nachweisen, die ausschließlich mit der sozio-ökonomischen Stellung der Patienten zusammenhängen.

Einige wenige Ausnahmen hierzu fand man bislang unter anderem in Kanada, wo man herausfand: Teure Diagnoseverfahren werden Oberschicht-Patienten häufiger verordnet oder in Schweden, wo eine Studie ergab: Oberschicht-Angehörige erhalten nach einem Herzinfarkt öfter eine bessere medizinische Versorgung - und leben danach länger.

Jetzt hat eine australische Studie diese Liste erweitert und gezeigt: Patienten mit Angina pectoris erhalten bestimmte, therapeutisch sinnvolle, aber relative kostenträchtige Diagnose- und Therapieverfahren deutlich häufiger, wenn sie einen hohen sozialen Status haben, also der Oberschicht und nicht der Mittel- oder Unterschicht angehören. Dieser Effekt zeigte sich auch dann, wenn die Wissenschaftler in sogenannten multivariaten Analysen den potentiellen Einfluss anderer Faktoren (unter anderem: Art des Krankenhauses, private oder andere Krankenversicherung des Patienten, Alter, Geschlecht, Begleiterkrankungen usw.) mitberücksichtigten.

Basis der Studie waren medizinische Versorgungsdaten von knapp 2 Millionen Menschen aus West-Australien. Herausgefiltert wurden Daten von Patienten, die in den Jahren 2001-2003 wegen eines Herzinfarkts oder Angina pectoris in einem Krankenhaus behandelt worden sind. Bei ihnen wurde dann überprüft, welche diagnostischen und therapeutischen Verfahren im weiteren Verlauf eingesetzt wurden. Dabei konzentrierte man sich auf einige wenige Prozeduren: Bypass-Operation (Überbrückung verengter oder verstopfter Herzkranzgefäße durch eine Umleitung), Angiographie (Darstellung von Blutgefäßen durch diagnostische Bildgebungsverfahren) und Angioplastie (Erweiterung verengter Blutgefäße durch dort eingeführte Katheter).

In der Auswertung der Daten zeigte sich dann in multivariaten Analysen, die auch andere Einflussfaktoren mitberücksichtigten:

• Bei einem Herzinfarkt (Myokardinfarkt) ergaben sich keine Unterschiede des weiteren medizinischen Vorgehens, die allein auf den sozio-ökonomischen Status der Patienten zurückzuführen waren

• Bei der Diagnose "Angina pectoris" waren solche Unterschiede jedoch durchaus feststellbar: Im Vergleich zu Unterschicht-Patienten erhielten solche aus der Oberschicht häufiger angiographische Verfahren (etwa um 11% häufiger), um 30% häufiger Bypass-Operationen und um 52% häufiger angioplastische Maßnahmen.

• Die Unterschiede waren nur begrenzt darauf zurückzuführen, dass mit dem sozioökonomischen Status auch die Häufigkeit einer privaten Krankenversicherung stieg.

• Darüber hinaus fand die Studie auch heraus, dass Unterschicht-Patienten ohne private Krankenversicherung erheblich länger auf eine medizinische Behandlung warten mussten.

Die Wissenschaftler diskutieren in der Bilanz ihrer Befunde eine Vielzahl potentieller Erklärung, von denen jedoch keine völlig befriedigend ist. So beziehen sie hier auch folgende Merkmale von Unterschicht-Patienten als mögliche Einflussfaktoren ein: Höhere Risikofaktoren (Rauchen, Übergewicht, spätere Klinikeinweisung), geringere Nutzung von Fachärzten, die eher Empfehlungen aussprechen für die genannten speziellen Verfahren. Auch unterschiedliche Ein stellungen von Ärzten gegenüber Unter- bzw. Oberschicht-Patienten könnten nach Meinung der Studien-Autoren eine Rolle spielen.

Die Studie ist im Volltext von dieser Seite aus verfügt: Rosemary J Korda, Mark S Clements, Chris W Kelman: Universal health care no guarantee of equity: Comparison of socioeconomic inequalities in the receipt of coronary procedures in patients with acute myocardial infarction and angina (BMC Public Health 2009, 9:460doi:10.1186/1471-2458-9-460)

Gerd Marstedt, 13.1.10

Große Mehrheit der Bevölkerung erkennt im Gesundheitssystem Merkmale einer "Zwei-Klassen-Medizin" - nicht nur bei Wartezeiten

Eine jetzt veröffentlichte repräsentative Bevölkerungsumfrage des "Gesundheitsmonitor" der Bertelsmann-Stiftung hat gezeigt, dass in der Bevölkerung eine unterschiedliche Behandlung von Kassen- und Privatpatienten sehr deutlich wahrgenommen wird. Diese "Zwei-Klassen-Medizin" wird nicht nur bei den als "Service- und Komfort-Merkmal" definierten Wartezeiten, sondern auch bei der Versorgung selbst wahrgenommen: Genannt werden die Zeit, die sich Ärzte für Patienten nehmen, die Berücksichtigung neuester medizinischer Erkenntnisse bei Untersuchungen und Therapien sowie die Verschreibung von Medikamenten mit größerer Wirksamkeit und weniger Nebenwirkungen.

Eine jetzt veröffentlichte repräsentative Bevölkerungsumfrage des "Gesundheitsmonitor" der Bertelsmann-Stiftung hat gezeigt, dass in der Bevölkerung eine unterschiedliche Behandlung von Kassen- und Privatpatienten sehr deutlich wahrgenommen wird. Diese "Zwei-Klassen-Medizin" wird nicht nur bei den als "Service- und Komfort-Merkmal" definierten Wartezeiten, sondern auch bei der Versorgung selbst wahrgenommen: Genannt werden die Zeit, die sich Ärzte für Patienten nehmen, die Berücksichtigung neuester medizinischer Erkenntnisse bei Untersuchungen und Therapien sowie die Verschreibung von Medikamenten mit größerer Wirksamkeit und weniger Nebenwirkungen.

Gefragt wurde in der Studie, an der eine repräsentative Stichprobe von rund 1.500 Versicherten im Alter von 18-79 Jahren beteiligt war, bei welchen Versorgungsaspekten sie eine "Zwei-Klassen-Medizin" wahrnehmen. (vgl. Grafik) 90 Prozent aller Befragten nennen in diesem Zusammenhang Wartezeiten für einen Termin und 84 Prozent Wartezeiten in der Praxis. Aber auch in Bezug auf andere Aspekte sagt eine Mehrheit, dass Privatpatienten besser gestellt seien. Dies gilt für die Zeit, die sich Ärzte für Patienten nehmen, ebenso wie für die Berücksichtigung neuester medizinischer Erkenntnisse bei Untersuchungen und Therapien oder die Verschreibung von Medikamenten mit größerer Wirksamkeit und weniger Nebenwirkungen. Am seltensten wird Ärzten ein unterschiedliches Maß an Freundlichkeit unterstellt.

Fast ein Drittel der Befragten (32%) erkennt bei allen sieben abgefragten Aspekten eine Ungleichbehandlung, 72 Prozent sehen dies bei vier oder mehr Aspekten gegeben. Damit zeigt sich, die Bevölkerung nimmt nicht nur eine Ungleichbehandlung bei den oft als "Service- und Komfort- Merkmal" definierten Wartezeiten wahr. Diese Wahrnehmung erstreckt sich auch auf Aspekte, die die medizinische Versorgung selbst betreffen.

Es ist anzunehmen, dass durch die große Verbreitung der Denkfigur "In Deutschland gibt es eine Zwei-Klassen-Medizin" auch ganz unabhängig von persönlichen Erfahrungen erhebliche Vorbehalte und Vorurteile gegenüber dem Versorgungssystem entstanden sind - die sich vermutlich auch im Vertrauensverhältnis zu praktizierenden Ärzten niederschlagen. Die Wahrnehmung einer Zwei-Klassen- Medizin könnte sich auch in generalisierender Weise negativ auf das Gesamtvertrauen in unserem Gesundheitssystem auswirken. Die Aussage "Im Großen und Ganzen funktioniert unser Gesundheitswesen gut, nur kleinere Verbesserungen sind notwendig" findet bei knapp 60 Prozent derjenigen Zustimmung, die keinerlei Merkmale einer Ungleichbehandlung von Kassen- und Privatpatienten erkennen. Bei denjenigen, die durchgängig Zwei-Klassen-Strukturen erkennen, zeigt sich ein solches Grundvertrauen in das Gesundheitssystem nur noch bei jedem Vierten (26%).

Weitere Ergebnisse der Befragung:

• Die Aufgliederung des Gesundheitssystems in GKV und PKV ist in Europa eine deutsche Besonderheit. Tendenzen zur Aufhebung dieses zweigliedrigen Systems treffen nur in der Variante auf mehrheitliche Zustimmung, in der die Private Krankenversicherung aufgelöst wird. Die Forderung der FDP nach einer Umwandlung auch der GKV-Kassen in private Versicherungen wird selbst bei PKV-Versicherten nur von einer Minderheit (29%) unterstützt. Auch weniger radikale Modelle zur Veränderung stoßen auf wenig Gegenliebe bei den Versicherten. Dies gilt vor allem für die Modelle, die auf sehr unterschiedliche Art zwischen Elementen einer "Grundsicherung" und "Komfortleistungen" differenzieren.

• Jegliche Veränderung lehnen die Versicherten jedoch nicht ab. Einige Vorschläge stoßen auf sehr hohe Zustimmung: Zum Beispiel die schärfere Kontrolle der Notwendigkeit medizinischer Leistungen oder staatliche Zuschüsse für das Gesundheitssystem durch Einsparungen in anderen Bereichen.

• Von allen eindeutig abgelehnt werden allgemeine Leistungskürzungen, Leistungskürzungen für Ältere, eine Anhebung der Kassenbeiträge sowie eine stärkere private Finanzierung einzelner medizinischer Leistungen. Hier finden sich Zustimmungsquoten in der Höhe von nur 5 bis 23 Prozent.

• Drei Vorschläge finden mit Zustimmungsquoten zwischen 62 Prozent und 82 Prozent sehr breite Resonanz: Eine schärfere Kontrolle der Notwendigkeit medizinischer Leistungen (Wissenschaftler würden sagen: der Evidenz), staatliche Zuschüsse für das Gesundheitssystem und Leistungseinschränkungen bei Versicherten, die höhere Gesundheitsrisiken aufweisen.

Fazit der Wissenschaftler: "Der in unserer Befragung am positivsten bewertete Vorschlag: 'mehr Kontrollen, ob alle verordneten medizinischen Leistungen, Medikamente usw. auch tatsächlich nötig sind', sollte die Entscheidungsträger im Politikfeld Gesundheit aufhorchen lassen. Vielleicht sind die Rationalisierungsreserven doch noch nicht erschöpft? Wissenschaftliche Meta-Analysen und Cochrane-Reviews, die sich mit Teilaspekten der medizinischen Versorgung beschäftigen, sprechen jedenfalls dafür. Immer wieder ist hier, auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, Überversorgung festgestellt worden. Zum Beispiel beim Einsatz bildgebender Verfahren bei Rückenschmerzen, bei der Verschreibung von Antibiotika bei Erkältungen und Nasennebenhöhlenentzündungen, bei Knochendichtemessungen und vielem anderem mehr."

Die Studie ist hier im Volltext verfügbar: Gesundheitsmonitor 3/2009: GKV-Reformen im Urteil der Versicherten: Erst einmal Systemdefizite beheben!

Gerd Marstedt, 24.10.09

Gibt es eine "Zwei-Klassen-Medizin" in Deutschland? Die meisten Ärzte sagen in einer Umfrage "ja"

Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt bezweifelt den Sachverhalt: "Wir haben vielleicht einen Zwei-Klassen-Service, aber keine Zwei-Klassen-Medizin." Der Bremer Ex-Bürgermeister Henning Scherf allerdings formulierte jetzt die Kritik, "die deutsche Zwei-Klassen-Medizin sei barbarisch und verfassungswidrig". Und um noch einen draufzusetzen, warnte Bundesärztekammer-Präsident Jörg-Dietrich Hoppe unlängst in einem Interview: "Es droht eine Drei-Klassen-Medizin". Und was meinen die letztlich für den Sachverhalt verantwortlichen Ärzte selbst?

Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt bezweifelt den Sachverhalt: "Wir haben vielleicht einen Zwei-Klassen-Service, aber keine Zwei-Klassen-Medizin." Der Bremer Ex-Bürgermeister Henning Scherf allerdings formulierte jetzt die Kritik, "die deutsche Zwei-Klassen-Medizin sei barbarisch und verfassungswidrig". Und um noch einen draufzusetzen, warnte Bundesärztekammer-Präsident Jörg-Dietrich Hoppe unlängst in einem Interview: "Es droht eine Drei-Klassen-Medizin". Und was meinen die letztlich für den Sachverhalt verantwortlichen Ärzte selbst?

In einer repräsentativen Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der Allianz Deutscher Ärzteverbände wurden hierzu insgesamt 527 niedergelassene Haus- und Fachärzte sowie in Kliniken angestellte Ärzte im September 2009 befragt. Zentrales Ergebnis: Zwischen 61% (Klinikärzte) und 76% (niedergelassene Hausärzte) sind der Meinung, es gäbe in Deutschland schon eine "Zwei-Klassen-Medizin". Und bei denjenigen, die dies aktuell noch nicht erkennen, meint knapp die Hälfte, es würde in den nächsten Jahren dazu kommen.

Weitere Ergebnisse der Befragung im Detail:

• 63% der niedergelassenen Ärzte bestätigen Klagen von Patienten, dass sie zu lange auf Termine bei niedergelassenen Ärzten warten müssen, wobei Fachärzte noch häufiger dieser Meinung sind (68%) als Hausärzte (55%)

• Rund zwei Drittel aller befragten Ärzte sind der Meinung, dass sich diese Wartezeiten in den nächsten Jahren noch erhöhen.

• 70% der niedergelassenen und 61% der Klinik-Ärzte erkennen eine "Zwei-Klassen-Medizin" schon jetzt. Rund drei Viertel von ihnen in allen Gruppen meinen, diese Situation würde sich in den nächsten Jahren noch verschärfen.

• Von denjenigen, die aktuell keine Schlechterstellung von GKV-Versicherten im Vergleich zu Privatpatienten erkennen, glaubt knapp die Hälfte, dass es in den nächsten Jahren dazu kommt. Insgesamt ist damit nur etwa jeder neunte niedergelassene Arzt (11%) und nur jeder achte Klinikarzt (12%) der Meinung, dass weder aktuell noch in den nächsten Jahren von einer "Zwei-Klassen-Medizin" geredet werden könnte.

• Während Ulla Schmidt nach einem Bericht von Focus Online aktuell und noch vor der Bundestagswahl ein Gutachten erstellen lässt über Voraussetzungen zur Abschaffung der PKV, sehen erkennen Ärzte in einem solchen weg nur Übles. Eine Verschlechterung der medizinischen Versorgung durch Einbeziehung der Privaten in die Gesetzliche Krankenversicherung erkennen die meisten niedergelassenen Ärzte (53%), Klinikärzte sehen dies nur zu 29% so dramatisch.

• Die in der letzten Zeit gehäuft erhobene Forderung nach einer einheitlichen Gebührenordnung für GKV und PKV wird nur von 39% der niedergelassenen und 47% der Klinikärzte für sinnvoll erachtet.

• Das bereits im Modellversuch erprobte, aber dann weitgehend erfolglos beendete Konzept der "Patientenquittung" würde hingegen von der überwiegenden Mehrheit (76-91%) der Befragten begrüßt.

• Und immerhin 44% der niedergelassenen Fachärzte (aber nur 31% der Hausärzte) würde am liebsten mit Patienten direkt abrechnen und nicht mehr über die KV.

Pressemitteilung der Allianz Deutscher Ärzteverbände "Zwei-Klassen-Medizin ist längst Realität"

PDF-Datei mit Diagrammen zu den Ergebnissen

Gerd Marstedt, 11.9.09

Wissenschaftler: Das deutsche Krankenversicherungs - System mit privater und gesetzlicher Kasse ist in Europa heute die Ausnahme

Der Fuldaer Gesundheitsökonom Prof. Dr. Stefan Greß und die Dr. Simone Leiber und Maral Manouguian vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung Forscherinnen zeigen in einer jetzt veröffentlichten Studie, dass Deutschland mit seinem Nebeneinander von privater und gesetzlicher Krankenvollversicherung in Europa mittlerweile eine Ausnahme ist. In den Niederlanden, dem letzten europäischen Land mit einer ähnlichen Aufteilung des Krankenversicherungsmarktes, wurden beide Versicherungssysteme im Jahr 2006 integriert. Unter den entwickelten Industriestaaten verfügen nur noch die USA über vollkommen unterschiedliche Versicherungssysteme für die Krankenvollversicherung.

Der Fuldaer Gesundheitsökonom Prof. Dr. Stefan Greß und die Dr. Simone Leiber und Maral Manouguian vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung Forscherinnen zeigen in einer jetzt veröffentlichten Studie, dass Deutschland mit seinem Nebeneinander von privater und gesetzlicher Krankenvollversicherung in Europa mittlerweile eine Ausnahme ist. In den Niederlanden, dem letzten europäischen Land mit einer ähnlichen Aufteilung des Krankenversicherungsmarktes, wurden beide Versicherungssysteme im Jahr 2006 integriert. Unter den entwickelten Industriestaaten verfügen nur noch die USA über vollkommen unterschiedliche Versicherungssysteme für die Krankenvollversicherung.

Für eine Abkehr von der jetzt in Deutschland noch heftig verteidigten "dualen" Struktur gibt es nach Einschätzung der Forscher gute Gründe, weil sie die Effizienz und Gerechtigkeit im Krankenversicherungssystem nachhaltig schwächen:

• Es gibt Anreize zum Ausstieg aus dem Solidarsystem. Die für Versicherte mit hohem Einkommen, Selbstständige und Beamte bestehende Möglichkeit, aus der gesetzlichen (GKV) in die private Versicherung (PKV) zu wechseln, führt zu einer "negativen Auslese". Insbesondere gesunde junge Singles mit hohen Einkommen entziehen sich dem gesetzlichen Solidarsystem. Personen mit mittleren oder unteren Einkommen, chronisch Kranke und Versicherte mit vielen Kindern bleiben in der GKV.

• Begünstigt wird eine "Zwei-Klassen-Medizin": PKV-Versicherte genießen oft eine Vorzugsbehandlung: Sie kommen beim Arzt schneller dran und werden ausführlicher beraten, wie viele Studien zeigen. Mit Blick auf diese Unterschiede im Zugang zu Gesundheitsleistungen warnen die Experten: Es bestehe "die massive Gefahr von Unter- und Fehlversorgung, durch die vermeidbare gesundheitliche Schäden entstehen. Gleichzeitig besteht die Gefahr der Überversorgung von privat versicherten Patienten". Die Ungleichbehandlung sei eine Folge der unterschiedlichen Abrechnungssysteme für ärztliche Leistungen: Mediziner verdienen an Privatpatienten, für die sie alle Einzelleistungen ohne Mengenbegrenzung abrechnen können, besser als an Kassenpatienten - ein Grund für das starke Ausgabenwachstum der PKV. Die Behandlung von Kassenpatienten wird mit einem Mix aus Fallpauschalen und gedeckelten Einzelvergütungen entlohnt.

Die technisch einfachste Möglichkeit, die Defizite des aktuellen Systems zu beheben, bestünde den Wissenschaftlern zufolge darin, alle Bürger zur Mitgliedschaft in der GKV zu verpflichten und privaten Anbietern nur das Feld der Zusatzversicherungen zu überlassen. Dies sei jedoch politisch wenig realistisch. Und es würde Unternehmen hart treffen, die ausschließlich diese Versicherungssparte betreiben und in der Vergangenheit wenig in den Markt für Zusatzversicherungen investiert haben. Für leichter umsetzbar halten die Wissenschaftler ein Modell, in dem für alle Krankenversicherungen die gleichen Regeln gelten. So gäbe es keine systematischen Wettbewerbsvor- oder -nachteile für einen bestimmten Versicherungstyp. Ein solches Modell wäre auch mit dem neu eingeführten Gesundheitsfond vereinbar.

Der Staat würde dann einen Mindestkatalog der von der Standardversicherung abzudeckenden medizinischen Leistungen vorgeben. Den Versicherungsträgern stünde es frei, ihren Mitgliedern weitere, extra zu bezahlende Leistungen anzubieten. Die Existenzberechtigung privater Krankenversicherer würde in diesem Modell nicht infrage gestellt, betonen die Wissenschaftler. Um diesen Ansatz zu verwirklichen, wären einige grundlegende Korrekturen am Geschäftsmodell der privaten Krankenversicherungen nötig:

• Privat Versicherte würden künftig einkommensabhängige Beiträge an den Gesundheitsfonds leisten.

• Auch die privaten Versicherungen bekämen Zahlungen für ihre Mitglieder aus dem Gesundheitsfonds.

• Das Abrechnungssystem für ärztliche Leistungen müsste vereinheitlicht werden - nach Möglichkeit aufkommensneutral.

• Abstract des Aufsatzes: Stefan Greß, Simone Leiber, Maral Manouguian: Integration von privater und gesetzlicher Krankenversicherung vor dem Hintergrund internationaler Erfahrungen

• Inhaltsverzeichnis WSI Mitteilungen 7/2009, Schwerpunktheft: "Zukunft der Sozialversicherung - Sozialversicherung der Zukunft"

• Pressemitteilung der Hans-Böckler-Stiftung: Gesundheitsforscher: Reformschritte für fairen Wettbewerb zwischen Krankenversicherungen

Gerd Marstedt, 20.7.09

Der Verzicht auf medizinische Versorgungsleistungen: In unteren Sozialschichten weitaus stärker ausgeprägt

Analysen sozialer Ungleichheit in gesundheitlichen Fragen haben bislang vor allem berufliche und ökonomische Belastungen sowie das Gesundheitsverhalten als Hintergrund für ungleich verteilte Quoten der Morbidität oder Lebenserwartung identifiziert. Anders als in den USA wurden hierzulande und in Europa bislang kaum einmal Hinweise gefunden, dass auch das medizinische Versorgungssystem soziale Ungleichheiten hervorruft oder verfestigt. Eine im Rahmen der sog. "Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)" durchgeführte Analyse hat nun gezeigt, dass Angehörige unterer Sozialschichten weitaus häufiger als andere auf medizinische Leistungen aus Kostengründen oder wegen eines aufwändigen Zugangs verzichten.

Analysen sozialer Ungleichheit in gesundheitlichen Fragen haben bislang vor allem berufliche und ökonomische Belastungen sowie das Gesundheitsverhalten als Hintergrund für ungleich verteilte Quoten der Morbidität oder Lebenserwartung identifiziert. Anders als in den USA wurden hierzulande und in Europa bislang kaum einmal Hinweise gefunden, dass auch das medizinische Versorgungssystem soziale Ungleichheiten hervorruft oder verfestigt. Eine im Rahmen der sog. "Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)" durchgeführte Analyse hat nun gezeigt, dass Angehörige unterer Sozialschichten weitaus häufiger als andere auf medizinische Leistungen aus Kostengründen oder wegen eines aufwändigen Zugangs verzichten.

Für die Erklärung schichtspezifischer Unterschiede bei Morbidität und Mortalität gibt es seit den Ausführungen von Mielck (1993) ein umfassendes theoretisches Koordinatensystem. Der "soziale Gradient" ist danach zu erklären durch höhere gesundheitliche Belastungen, geringere Bewältigungsmöglichkeiten, ungesünderes Verhalten und eine schlechtere medizinische Versorgung unterer Sozialschichten. Die exakte empirische Erforschung und Gewichtung der hier wirksamen Bedingungen schreitet allerdings in Deutschland nur zögerlich voran. Insbesondere für die Einflussdimension "schlechtere medizinische Versorgung unterer Sozialschichten" fanden sich bislang nur wenige empirische Befunde, sieht man von Indikatoren wie Wartezeiten auf einen Arzttermin oder Inanspruchnahme von Früherkennung einmal ab, auch wenn einzelne empirische Studien durchaus Hinweise hierzu geliefert haben (vgl. etwa: Oberschicht-Angehörige erhalten nach einem Herzinfarkt öfter eine bessere medizinische Versorgung - und leben danach länger).

Im Rahmen der europäischen SHARE-Studie werden seit 2004 in elf Ländern Daten zum Gesundheitszustand, sozioökonomischen Status sowie zu den sozialen und familiären Netzwerken der über 50jährigen Bevölkerung erhoben. In einer Teilauswertung der Daten von über 14 Tausend Teilnehmern aus Frankreich, Deutschland, Griechenland, Italien und Schweden gingen deutsche und niederländische Wissenschaftler nun der Frage nach, ob sich Unterschiede finden in der Inanspruchnahme medizinischer Leistungen, die nicht mit dem Gesundheitszustand zusammenhängen, sondern der Schichtzugehörigkeit. Die dazu ausgewertete Frage hieß: Haben Sie in den letzten 12 Monaten auf irgendwelche medizinischen Leistungen verzichtet, entweder wegen der Kosten oder weil diese Leistungen gar nicht oder nicht so leicht verfügbar waren?

Im Rahmen einer multivariaten Analyse, bei der dann Alter, Geschlecht, Gesundheitszustand und das Vorliegen chronischer Erkrankungen kontrolliert wurde, zeigte sich: Tatsächlich verzichten Angehörigen der untersten Sozialschicht sehr viel häufiger darauf, bestimmte medizinische Leistungen in Anspruch zu nehmen. Besonders stark ausgeprägt ist dieser Befund in den beiden Untersuchungsländern Griechenland und Deutschland. In Deutschland findet sich ein solcher Verzicht in der untersten Sozialschicht etwa doppelt so oft wie in der Oberschicht.

In der Diskussion ihrer Analysebefunde weisen die Autoren darauf hin, dass die Ergebnisse noch sehr stark interpretationsbedürftig sind und von daher weitere Forschungsarbeiten dringend nötig wären, um eine Reihe von Fragen zu erklären: Um welche medizinischen Leistungen handelt es sich vorwiegend? Welche negativen gesundheitlichen Effekte hat dieser Verzicht? Aus welchen Motiven und Rahmenbedingungen resultiert das Verhalten?

Die Studie ist hier im Volltext verfügbar: Andreas Mielck, Raphael Kiess, Olaf von dem Knesebeck, Irina Stirbu, Anton E Kunst: Association between forgone care and household income among the elderly in five Western European countries - analyses based on survey data from the SHARE-study (BMC Health Services Research 2009, 9:52; doi:10.1186/1472-6963-9-52)

Gerd Marstedt, 3.5.09

Wartezeiten auf einen Arzttermin: Erneut zeigt eine Studie, dass Privatpatienten gegenüber GKV-Versicherten besser gestellt sind

Erneut gibt es aus einer Bevölkerungsumfrage Hinweise auf eine Zwei-Klassen-Medizin in der ambulanten Versorgung: Wartezeiten auf einen Arzttermin sind für Patienten selbst dann, wenn sie akute Beschwerden haben, deutlich länger, wenn sie in einer Gesetzlichen Krankenkasse sind (durchschnittliche Wartezeit: 8 Tage) als wenn sie privat krankenversichert sind (3 Tage). Im Auftrag des BKK Bundesverbandes wurden im Zeitraum April/Mai 2008 etwa 6.000 Bundesbürger ab 14 Jahren zum Thema "Arztbesuche und Wartezeiten" befragt. Die Ergebnisse dieser repräsentativen Bevölkerungsumfrage beruhen auf 15 detaillierten Fragen, wobei sowohl die Wartezeiten der Patienten beim Arztbesuch als auch die Wartezeiten auf Termine ermittelt wurden.

Erneut gibt es aus einer Bevölkerungsumfrage Hinweise auf eine Zwei-Klassen-Medizin in der ambulanten Versorgung: Wartezeiten auf einen Arzttermin sind für Patienten selbst dann, wenn sie akute Beschwerden haben, deutlich länger, wenn sie in einer Gesetzlichen Krankenkasse sind (durchschnittliche Wartezeit: 8 Tage) als wenn sie privat krankenversichert sind (3 Tage). Im Auftrag des BKK Bundesverbandes wurden im Zeitraum April/Mai 2008 etwa 6.000 Bundesbürger ab 14 Jahren zum Thema "Arztbesuche und Wartezeiten" befragt. Die Ergebnisse dieser repräsentativen Bevölkerungsumfrage beruhen auf 15 detaillierten Fragen, wobei sowohl die Wartezeiten der Patienten beim Arztbesuch als auch die Wartezeiten auf Termine ermittelt wurden.

Wartezeiten in der Praxis sind wohl eher ein Service-Aspekt, sofern diese innerhalb bestimmter Zeitmargen bleiben. Dies ist aber der Fall bei der BKK-Umfrage: GKV-Patienten mit akuten Beschwerden warten in der Praxis im Durchschnitt 35 Minuten, PKV-Patienten 27 Minuten. Etwas anders verhält es sich bei Wartezeiten auf einen Termin. Sofern hier akute Beschwerden vorliegen, kann eine lange Wartezeit gesundheitsriskant sein und stellt in einer Reihe von Fällen wohl einen Versorgungsmangel dar. Und hier zeigen sich nun auch deutliche Unterschiede ja nach Art der Versicherung. Während GKV-Patienten mit akuten Beschwerden im Durchschnitt 8 Tage auf einen Termin warten, sind dies bei Privatpatienten nur 3 Tage. 21% der GKV-Mitglieder warten länger als 7 Tage auf einen Termin, in der PKV sind dies nur 6%.

Noch ein weiteres Ergebnis lässt sich als Hinweis auf eine "Zwei-Klassen-Medizin" interpretieren. Die Frage "Haben Sie schon einmal versucht, beim Arzt einen Termin zu bekommen und Ihnen wurde keiner gegeben?" beantworten GKV-Versicherte deutlich häufiger mit "ja" als PKV-Versicherte: Jedem siebenten GKV-Versicherten ist dies schon einmal widerfahren, wohingegen nur jeder elfte PKV-Versicherte von einer solchen Situation berichtet. Hat man keinen Termin bekommen, dann zumeist mit der Begründung "Wir haben keine Termine mehr frei" (35%). Dabei treten Terminengpässe den Befragten zufolge zum überwiegenden Teil bei den Fachärzten auf (91% vs. 16% Hausärzte).

• Hier ist eine Pressemitteilung der BKK: Gesetzlich Krankenversicherte warten beim Arzt 29 Minuten - Privatversicherte kommen sieben Minuten eher dran

• Hier ist eine PDF-Datei mit allen Ergebnissen, Diagrammen und einer Zusammenfassung: Bevölkerungsumfrage BKK 2008 Thema: Arztbesuche

Die BKK-Umfrage ist aktuell der letzte Hinweis in einer längeren Kette von Studien, die auf eine unterschiedliche Behandlung von GKV- und PKV-Versicherten bei Wartezeiten hingewiesen haben.

• 2006 hatte eine Umfrage des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) gezeigt: Trotz akuter Beschwerden musste jeder vierte gesetzlich Versicherte (25%) beim letzten Arztbesuch mindestens zwei Wochen auf einen Behandlungstermin warten. Bei privat Versicherten mit Beschwerden war dies nur bei 8% der Fall. (vgl. Wartezeiten beim Arzt: GKV-Versicherte warten länger als Privatpatienten)

• In einer Umfrage des Gesundheitsmonitor der Bertelsmann-Stiftung wurden diese Befunde weitgehend bestätigt. "Es gibt keine Unterschiede zwischen gesetzlich und privat Versicherten bei der Wartezeit auf einen Termin bei einem Hausarzt, jedoch bei der Wartezeit in der Hausarztpraxis, für einen Termin beim Facharzt und in seiner Praxis. (...) Negative gesundheitliche Folgen aufgrund von Wartezeiten werden wahrscheinlicher, wenn der Patient an einer im Alltag einschränkenden Krankheit oder einer schweren akuten Erkrankung leidet." (vgl. Martin Schellhorn: Vergleich der Wartezeiten von gesetzlich und privat Versicherten in der ambulanten ärztlichen Versorgung)

• Auch eine experimentelle Studie von Wissenschaftlern der Universitäten Köln und Hall (Österreich) hat zu keinem anderen Befund geführt. Telefonanrufe bei Fachärzten, in denen um einen Termin für eine bestimmte Behandlung oder eine diagnostische Leistung gebeten wurde, ergaben für Versicherte in der GKV etwa dreimal so lange Wartezeiten wie für Privatpatienten. (vgl. Neue Studie: Kassenpatienten warten dreimal so lange wie Privatpatienten auf einen Arzttermin für planbare Behandlungen)

• Und unlängst wurde deutlich, dass auch im stationären Sektor bei der Vereinbarung von Terminen Unterschiede zwischen Patienten gemacht werden, je nachdem, ob es Kassen- oder Privatpatienten sind. In Krankenhäusern hatten gesetzlich Versicherte eine rund 20 Prozent längere Wartezeit für einen Behandlungstermin als privat Versicherte. (vgl. Neue Befunde zur Zwei-Klassen-Medizin: Auch auf eine Krankenhaus-Behandlung warten GKV-Versicherte länger)

Die Sachlage ist damit eindeutig, Forschungsbedarf besteht jedoch noch ganz deutlich in der Interpretation der empirischen Befunde. Handelt es sich bei Wartezeiten tatsächlich nur um ein Komfort- oder Service-Merkmal, wie Gesundheitsministerin Ulla Schmidt erklärt hat (vgl. Diskussion um ungleiche Wartezeiten hält an) oder sind hier gravierende Hinweise auf eine Ungleichbehandlung in der medizinischen Versorgung gegeben?

Gerd Marstedt, 28.6.2008

Neue Befunde zur Zwei-Klassen-Medizin: Auch auf eine Krankenhaus-Behandlung warten GKV-Versicherte länger

Erst vor kurzem heizte eine experimentelle wissenschaftliche Studie die gesundheitspolitischen Diskussionen an, als bekannt wurde, dass Kassenpatienten etwa dreimal so lange Wartezeiten wie Privatversicherte für einen Facharzt-Termin haben (vgl. Neue Studie: Kassenpatienten warten dreimal so lange wie Privatpatienten auf einen Arzttermin für planbare Behandlungen). Ob die Ergebnisse eher Hinweis sind auf eine Zwei-Klassen-Medizin oder im Grunde nur geringfügige Komfort-Vorteile der privat Versicherten belegt, blieb strittig. Eine neue Studie der WHL Wissenschaftlichen Hochschule Lahr und der Technischen Universität Ilmenau dürfte die Diskussion weiter beleben, denn sie hat gezeigt, dass auch im stationären Sektor bei der Vereinbarung von Terminen Unterschiede zwischen Patienten gemacht werden, je nachdem, ob es Kassen- oder Privatpatienten sind. In diesen Krankenhäusern, die die Versicherungsart erfragen, hatten gesetzlich Versicherte eine rund 20 Prozent längere Wartezeit für einen Behandlungstermin als privat Versicherte.

Erst vor kurzem heizte eine experimentelle wissenschaftliche Studie die gesundheitspolitischen Diskussionen an, als bekannt wurde, dass Kassenpatienten etwa dreimal so lange Wartezeiten wie Privatversicherte für einen Facharzt-Termin haben (vgl. Neue Studie: Kassenpatienten warten dreimal so lange wie Privatpatienten auf einen Arzttermin für planbare Behandlungen). Ob die Ergebnisse eher Hinweis sind auf eine Zwei-Klassen-Medizin oder im Grunde nur geringfügige Komfort-Vorteile der privat Versicherten belegt, blieb strittig. Eine neue Studie der WHL Wissenschaftlichen Hochschule Lahr und der Technischen Universität Ilmenau dürfte die Diskussion weiter beleben, denn sie hat gezeigt, dass auch im stationären Sektor bei der Vereinbarung von Terminen Unterschiede zwischen Patienten gemacht werden, je nachdem, ob es Kassen- oder Privatpatienten sind. In diesen Krankenhäusern, die die Versicherungsart erfragen, hatten gesetzlich Versicherte eine rund 20 Prozent längere Wartezeit für einen Behandlungstermin als privat Versicherte.

Geschulte Anrufer vereinbarten in der Studie bei Krankenhäusern mit Standard-Formulierungen zu ihrer Person und Erkrankung in insgesamt 687 Anrufen einen Termin. Es wurden drei Krankheitsbilder ausgewählt, für die aus medizinischer Sicht einen zeitnahe Behandlung notwendig ist: Aus dem Bereich Chirurgie, die Indikation "Knöchelbruch", aus der Kardiologie die Indikation "Herzkranzgefäßverengung" und aus der Frauenheilkunde, die Indikation "Krebsverdacht". Alle drei Krankheitsbilder sind als medizinische Routineindikationen zu bezeichnen. Sie sind nicht akut lebensbedrohlich oder als Notfall zu deklarieren, erfordern aber zwingend einen medizinischen Eingriff. Aus medizinischer Sicht wird für alle genannten Krankheitsbilder ein Behandlungstermin innerhalb von zwei Wochen nach Auftreten als erforderlich angesehen. In dem Telefongespräch wurde auch deutlicht gemacht, dass bereits bei einem niedergelassenen Facharzt eine differenzierte Untersuchung stattgefunden hatte und die Diagnose somit fest stand. Jedes vierte bei der Studie getestete Krankenhaus fragte dann von sich aus den Versichertenstatus ab. Diejenigen Krankenhäuser, die aktiv den Versichertenstatus abfragten, wurden zwei Wochen später noch ein mal von demselben Forscher angerufen, der sich nun als fiktiver Privatpatient ausgab. Dadurch konnte für das jeweilige Krankenhaus die Abweichung bei der Terminvergabe zwischen den gesetzlich und privat Versicherten geprüft werden.

Als Ergebnis zeigte sich dann: Je nach Krankheitsbild warteten die gesetzlich Versicherten unterschiedlich lange auf einen Termin: Bei der Indikation "Knöchelbruch" mussten gesetzlich Versicherte mehr als doppelt so lange warten (131 Prozent) als privat Versicherte, nämlich 4,7 Tage im Vergleich zu 2,1 Tagen. Bei der Indikation "Herzkranzgefäßverengung" (Stenose) lag die Wartezeit noch 18 Prozent (13,9 bzw. 11,8 Tage) und bei "Krebsverdacht" (Konisation) noch 5 Prozent über den privat Versicherten. Während 41 Prozent der privat Versicherten innerhalb einer Woche einen Termin erhielten, waren es bei den gesetzlich Versicherten nur 28 Prozent. Zwei Wochen nach dem Anruf erhielten 73 Prozent der gesetzlich Versicherten einen Termin, während der Anteil privat Versicherter bereits bei 81 Prozent lag.

• Die Studie ist hier im Volltext herunterzuladen : Sauerland, Dirk u.a.: Ansgar: Warten gesetzlich Versicherte länger? Zum Einfluss des Versichertenstatus auf den Zugang zu medizinischen Leistungen im stationären Sektor, Lahr 2008

• Hier ist ein Abstract und weitere WHL Diskussionspapiere

Gerd Marstedt, 10.4.2008

Oberschicht-Angehörige erhalten nach einem Herzinfarkt öfter eine bessere medizinische Versorgung - und leben danach länger

Erst vor kurzem hatte eine Studie gezeigt, dass schwarzafrikanische Patienten in den USA nach einem akuten Herzinfarkt oder schweren Herzattacken deutlich schlechter versorgt werden als Weiße (vgl.: Grundmerkmale des US-Gesundheitswesens: Qualitativ ungleiche Krankenhausbehandlung von weißen und schwarzen Patienten). Die Annahme, dies sei nun ein spezifischer Auswuchs von Rassendiskriminierung in den USA, wurde nun durch eine große schwedische Studie widerlegt. Auch im skandinavischen Wohlfahrtsstaat fand man heraus, dass Angehörige unterer Sozialschichten eine deutlich schlechtere medizinische Versorgung nach einem Herzinfarkt bekommen als Patienten der Oberschicht.

Erst vor kurzem hatte eine Studie gezeigt, dass schwarzafrikanische Patienten in den USA nach einem akuten Herzinfarkt oder schweren Herzattacken deutlich schlechter versorgt werden als Weiße (vgl.: Grundmerkmale des US-Gesundheitswesens: Qualitativ ungleiche Krankenhausbehandlung von weißen und schwarzen Patienten). Die Annahme, dies sei nun ein spezifischer Auswuchs von Rassendiskriminierung in den USA, wurde nun durch eine große schwedische Studie widerlegt. Auch im skandinavischen Wohlfahrtsstaat fand man heraus, dass Angehörige unterer Sozialschichten eine deutlich schlechtere medizinische Versorgung nach einem Herzinfarkt bekommen als Patienten der Oberschicht.

Basis der Studie waren Daten aus dem Schwedischen Herzinfarkt Register. Dort wurde die Daten aller 45-84jährigen Patienten erfasst, die in den Jahren 1993-1996 einen Herzinfarkt für 4 Wochen überlebten. Insgesamt waren dies etwa 16.000 Frauen und 30.000 Männer. Für die Analysen herangezogen wurden noch weitere Angaben, wie insbesondere das Haushaltseinkommen und Angaben dazu, ob der Patient im Zeitraum von 5 Jahren nach dem Infarkt verstorben war oder noch lebte. Als Indikator für die Versorgungsqualität wurde herangezogen, ob bei den Patienten eine sogenannte "Revaskularisierung" nach der Herzattacke durchgeführt worden war. Darunter versteht man das Einpflanzen von feinen Blutgefäßen in ein krankheitsbedingt nicht durchblutetes Herz oder auch die Auflösung einer Verstopfung im Herzbereich, also Maßnahmen, die bei Herzinfarktpatienten oft gesundheitlich absolut notwendig sind und sich lebensverlängernd auswirken.

Als Ergebnis zeigte sich dann:

• Bei Patienten aus oberen Einkommensgruppen hatten Mediziner zwei- bis dreimal so häufig eine Revaskularisierung durchgeführt wie bei den Patienten mit dem niedrigsten Einkommen.

• Vermutlich als Folge dieser besseren Versorgung war die 5-Jahres-Überlebensquote bei den einkommensstarken Patienten doppelt so groß.

• Diese Ergebnisse hatten auch dann noch Bestand, wenn man andere Variablen wie das Alter, Begleiterkrankungen oder Art der Klinik bei der Einweisung mitberücksichtigte.

Über mögliche Ursachen dieser Ungleichbehandlung und Hintergründe der schwedischen Zwei-Klassen-Medizin erfährt man im Aufsatz leider nichts: "Die Gründe für diese Selektionsprozesse bleiben im Dunkeln, aber ihre Existenz ist eine der vielen Herausforderungen für das Schwedische Gesundheitssystem und sein Grundprinzip der Gleichbehandlung aller."

Hier ist ein Abstract der Studie: Maria Rosvall u.a.: The association between socioeconomic position, use of revascularization procedures and five-year survival after recovery from acute myocardial infarction (BMC Public Health 2008, 8:44doi:10.1186/1471-2458-8-44)

Kostenlos verfügbar ist auch eine vorläufige PDF-Datei

Gerd Marstedt, 5.2.2008

Arme Kassenpatienten, glücklich, wer privat krankenversichert ist?

Wenn eine private Versicherungsagentur wie die MLP AG, die eine finanziell potente, akademische Zielgruppe als Kunden im Blick hat, eine Meinungsbefragung zum Thema gesundheitliche Versorgung in Auftrag gibt, was könnte herauskommen? Ganz klar: Die Mehrheit der Bevölkerung hält die Private Krankenversicherung für besser als die Gesetzliche. Und wie wird dieses Umfrage-Ergebnis verkauft? Natürlich nicht als schlichtes Umfrageergebnis, sondern als "Offenbarung".

Wenn eine private Versicherungsagentur wie die MLP AG, die eine finanziell potente, akademische Zielgruppe als Kunden im Blick hat, eine Meinungsbefragung zum Thema gesundheitliche Versorgung in Auftrag gibt, was könnte herauskommen? Ganz klar: Die Mehrheit der Bevölkerung hält die Private Krankenversicherung für besser als die Gesetzliche. Und wie wird dieses Umfrage-Ergebnis verkauft? Natürlich nicht als schlichtes Umfrageergebnis, sondern als "Offenbarung".

Die Schlagzeile der Pressemitteilung "MLP Gesundheitsreport offenbart: Deutsche fühlen sich zunehmend schlecht versorgt" verrät zunächst allerdings noch wenig über die verborgene Botschaft der Versicherungsagentur, die knapp 700.000 meist gut betuchte Akademiker zu ihren Kunden und 2.500 freiberufliche Vertreter zu ihren Beschäftigten zählt. Zwar hatte das Unternehmen in der jüngeren Vergangenheit auch Sorgen und Nöte, doch hier werden vorrangig die Sorgen und Nöte des kleinen Mannes und sein unentwegter Verdruss über das deutsche Gesundheitssystem bedient. Natürlich "beurteilen die Bundesbürger die aktuelle Gesundheitsversorgung zunehmend kritisch", selbstverständlich ist auch "die Skepsis gegenüber der künftigen Entwicklung des Gesundheitssystems weiter gestiegen" und damit nicht genug: "Sorgenvoll blicken die meisten Deutschen zudem auf die Entwicklung in der Pflegeversicherung".

Ist dieses bedrohliche Menetekel erst einmal in groben Umrissen an die Wand gemalt, kommen einige Details dazu, die auch schon andeuten, wo die Lösung zu finden ist. "Lediglich 57 Prozent (...) sind der Überzeugung, im Krankheitsfall ausreichend abgesichert zu sein", "... mehr als jeder Dritte (beurteilt) den eigenen Versicherungsschutz zumindest in Teilbereichen skeptisch" und "gut drei Viertel der Befragten erwarten, dass es immer mehr zu einer Zwei-Klassen-Medizin kommt."

Und dann folgen die Kernbotschaften der beim Institut für Demoskopie Allensbach von der MLP in Auftrag gegebenen Umfrage: "Private Krankenversicherung wird deutlich positiver beurteilt. Wie ist man im Krankheitsfall besser abgesichert? 64 Prozent sind der Überzeugung, dass dies in der privaten Krankenversicherung (PKV) der Fall ist; sogar unter den ausschließlich gesetzlich Versicherten vertreten 61 Prozent diese Meinung. Insgesamt würden derzeit 22 Prozent der gesetzlich Versicherten gerne in die PKV wechseln - sieben Prozentpunkte mehr als vor zwei Jahren. Für einen Wechsel spricht aus ihrer Sicht, dass man 'als Privatpatient in vielen Dingen besser gestellt' ist (92 Prozent). Ein weiterer Grund ist die Tatsache, weniger von den Entscheidungen des Gesetzgebers abhängig zu sein (59 Prozent). Innerhalb der Gesetzlichen kommt ein Wechsel der Krankenkasse für 29 Prozent in Frage, weitere 13 Prozent sind hier 'unentschieden'. Gleichzeitig ist das Interesse an privaten Zusatzversicherungen - vor allen für Zahnersatz und Sehhilfen - deutlich auf 40 Prozent gestiegen (1997: 23 Prozent)."

• Hier ist die Pressemitteilung der MLP: MLP Gesundheitsreport offenbart: Deutsche fühlen sich zunehmend schlecht versorgt

• Hier ist die Präsentation zum MLP Gesundheitsreport 2007 (PDF mit Diagrammen zu einzelnen Fragen, 43 Seiten, anlässlich der Pressekonferenz vom 21. November 2007)

Wie es scheint, haben einige Studien über längere Wartezeiten auf Arzttermine bei gesetzlich Krankenversicherten im Vergleich zu Privatpatienten in der Bevölkerung zu einer pauschalen Schlussfolgerung geführt: Privat ist besser als gesetzlich. (vgl. "Wartezeiten beim Arzt: GKV-Versicherte warten länger als Privatpatienten"). Empirische Belege, dass auch bei der Versorgungsqualität solche Unterschiede bestehen, gibt es bislang jedoch keine. Eher im Gegenteil: Ein Bericht des Journalisten und Arztes Magnus Heier, der in der Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung unter dem Titel "Privatpatienten: In den Klauen der Halbgötter" und auch in der Zeitschrift "Capital" ("Risiko Privatpatient") veröffentlicht wurde, deutet an, dass bei privat versicherten Patienten:

• oftmals eine "Überdiagnostik und Übertherapie" feststellbar ist, also die Durchführung medizinisch unnötiger, aber finanziell einträglicher Untersuchungen,

• das Innovationsrisiko modernster Arzneien besteht, also eine Verschreibung neu auf den Markt gekommener Arzneimittel, über deren langfristige Risiken und Wirkungen in Kombination mit anderen Mitteln noch wenig bekannt ist,

• die Psychofalle überflüssiger Informationen besteht, also ein Geschäft mit der Angst gemacht wird: Aufwändige Untersuchungen führen zu gefundenen Normabweichungen, die keinen Krankheitswert haben, aber eine weitere Kaskade von Diagnostik einleiten.

Der Hintergrund dieser Praxis laut FAZ.NET: "Eine Kassenarztpraxis ist seit Jahren "gedeckelt", das heißt, sie darf nur so viel Umsatz machen wie im letzten, vorletzten und vorvorletzten Jahr (mit nur minimalen Abweichungen). Der einzige Spielraum, den der Kassenarzt hat, sind die selbst zu zahlenden Zusatzangebote (die sogenannten IGEL-Leistungen) - und die Privatpatienten. Jede zusätzliche Untersuchung, jede Behandlung bringt Honorar. Und so ist es weder überraschend noch neu, dass dieser wirtschaftliche Ausweg genutzt wird."

Hier ist der Artikel von Magnus Heier "Privatpatienten: In den Klauen der Halbgötter" (Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 24.06.2007, Nr. 25 / Seite 65)

Sein Aufsatz in der Zeitschrift Capital, Ausgabe 19/2007 ist online leider nicht verfügbar.

Gerd Marstedt, 4.12.2007

Bevölkerung befürchtet Zuspitzung der Zwei-Klassen-Medizin durch Gesundheitsreform

Zum sechsten Mal in Folge ermittelte die Continentale Krankenversicherung a.G. in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut TNS Infratest in einer repräsentativen Befragung von 1.250 Deutschen die grundsätzliche Haltung der Bevölkerung zu diesem Thema. Die Deutschen haben auch vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussionen um eine Reform des Gesundheitswesen kaum Hoffnung auf eine Verbesserung der Situation in der Zukunft. Obwohl bereits bei der Befragung des vergangenen Jahres der Anteil der Skeptiker in einigen Bereichen nahe 100 Prozent lag und schwerlich Steigerungen möglich waren, sind die Menschen 2006 insgesamt noch negativer eingestellt.

Zum sechsten Mal in Folge ermittelte die Continentale Krankenversicherung a.G. in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut TNS Infratest in einer repräsentativen Befragung von 1.250 Deutschen die grundsätzliche Haltung der Bevölkerung zu diesem Thema. Die Deutschen haben auch vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussionen um eine Reform des Gesundheitswesen kaum Hoffnung auf eine Verbesserung der Situation in der Zukunft. Obwohl bereits bei der Befragung des vergangenen Jahres der Anteil der Skeptiker in einigen Bereichen nahe 100 Prozent lag und schwerlich Steigerungen möglich waren, sind die Menschen 2006 insgesamt noch negativer eingestellt.

Ein Großteil der gesetzlich Versicherten glaubt weiterhin nicht an eine langfristig gesicherte gute medizinische Versorgung. So sind 79% (76% in 2005) der Meinung, eine ausreichende medizinische Versorgung durch das gesetzliche System gebe es bereits heute nicht mehr oder werde es in Zukunft nicht mehr geben. 90% sagen, dass gute Vorsorgung nur durch private Vorsorge möglich sei. Sogar 95% sind der Ansicht, jetzt oder in Zukunft für eine gute medizinische Versorgung über die Kassenbeiträge hinaus viel Geld bezahlen zu müssen.

54% der Befragten geben die Einschätzung ab, dass ein Großteil der Bevölkerung zukünftig nicht mehr vom medizinischen Fortschritt profitieren wird und weitere 31% meine, dass dies schon jetzt der Fall ist. Damit urteilen insgesamt 85%, dass das Gesundheitssystem bereits jetzt oder zumindest in Zukunft Merkmale einer Zwei-Klassen-Medizin aufweist.

Im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben ist die Zahl der Bürger, die sich von Leistungseinschränkungen im Gesundheitswesen betroffen sieht. Wie schon 2005 gaben auch 2006 insgesamt 43% der gesetzlich Versicherten an, Ärzte hätten bei Behandlungen oder Rezepten Einschränkungen vorgenommen oder diese in Rechnung stellen wollen.

• Die wichtigsten Ergebnisse der Studie sind zusamnmengefasst in einem Pressetext zur Befragung

• Die komplette Studie kann auf der Website der Continentale Krankenversicherung a.G. als PDF-Datei heruntergeladen werden: Continentale-Studie 2006: Gesundheitsreform - Die Meinung der Bevölkerung

Gerd Marstedt, 1.12.2006

Kanada: Teure Diagnoseverfahren werden Oberschicht-Patienten häufiger verordnet

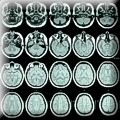

Eine Analyse von über 300.000 medizinischen Diagnose-Leistungen im kanadischen Winnipeg hat jetzt gezeigt: Bei Oberschicht-Angehörigen werden sehr viel häufer teure Diagnoseverfahren wie Computertomographie (CT) und Kernspintomographie (MRI) durchgeführt im Vergleich zu Unterschicht-Patienten (mit niedrigerem Einkommen und Bildungsniveau). Diese müssen sich oftmals mit eher "billigen" Verfahren begnügen. Berücksichtigt wurde dabei sowohl das Alter der Patienten als auch deren Morbidität (Gesundheitszustand).

Eine Analyse von über 300.000 medizinischen Diagnose-Leistungen im kanadischen Winnipeg hat jetzt gezeigt: Bei Oberschicht-Angehörigen werden sehr viel häufer teure Diagnoseverfahren wie Computertomographie (CT) und Kernspintomographie (MRI) durchgeführt im Vergleich zu Unterschicht-Patienten (mit niedrigerem Einkommen und Bildungsniveau). Diese müssen sich oftmals mit eher "billigen" Verfahren begnügen. Berücksichtigt wurde dabei sowohl das Alter der Patienten als auch deren Morbidität (Gesundheitszustand).

Bei insgesamt 21 von 36 Paarvergleichen (relative Häufigkeit der Anwendung von radiologischen Verfahren, Kernspintomographie, Computertomographie, Ultraschall u.a.) zeigten sich statistisch signifikante Unterschiede zwischen Oberschicht- und Unterschichtangehörigen mit jeweils vergleichbarem Gesundheitszustand und in derselben Altersgruppe. Diese Quote lag in acht Fällen sogar über dem Wert 2, was bedeutet, dass Angehörige der oberen Einkommensgruppen mehr als doppelt so häufig mit dem jeweiligen Verfahren untersucht wurden. Gerade bei schwer erkrankten Patienten fielen die Unterschiede am höchsten aus.

Ob die Ergebnisse der Studie übertragbar sind, wird von den Autoren (Sandor Demeter u.a., Winnipeg Regional Health Authority, Winnipeg) offen gelassen, in der Analyse wurden nur Daten aus Winnipeg, Hauptstadt der kanadischen Provinz Manitoba, aus dem Jahr 2002 verwendet.

In einem Interview mit Forum Gesundheitspolitik äußerte sich Dr. Sandor Demeter vom Health Sciences Centre in Winnipeg, Hauptautor der Studie, zu einigen Fragen:

Forum Gesundheitspolitik: Soweit man sehen kann, sind es keine finanziellen Anreize oder Zuverdienste, die das Verhalten der Ärzte erklären könnten?

Sandor Demeter: Richtig. In Manitoba sind alle diese von uns analysierten Diagnoseverfahren öffentlich finanziert und für Patienten kostenlos. Es gibt dort keine privaten Einrichtungen, die Computer- oder Kernspintomographien durchführen könnten. Zwar gibt es in einigen kanadischen Provinzen solche Einrichtungen, aber unsere Daten kommen nur aus Manitoba.

FG: Welche Erklärungen haben Sie für die Befunde, liegt es an den Ärzten, an Forderungen der Patienten?

SD: Im Augenblick können wir nur Hypothesen aufstellen und Soziologen dazu ermuntern, weiter zu forschen. Wir vermuten unter anderem, dass Oberschicht-Angehörige auch mehr Durchblick in medizinischen Fragen haben und dementsprechend höhere Ansprüche auch an die Diagnostik. Denkbar ist auch ein Entscheidungsverhalten der Ärzte, ohne dass Patienten "Druck machen". Allerdings glaube ich persönlich nicht, dass dies etwa aus Furcht vor Entschädigungsklagen von besser informierten Patienten aus der Oberschicht geschieht. Solche Klagen gegen Ärzte sind in Kanada im Gegensatz zu den USA ausgesprochen selten.

FG: Haben Sie eine Vermutung, ob die teureren Diagnoseverfahren auch bessere medizinische Effekte zeigen oder umgekehrt: Führt die ärztliche Diagnosepraxis zu schlechteren Therapiechancen für Unterschicht-Angehörige?

SD: Es ist ja hinlänglich bekannt, dass Morbidität [Erkrankungen und Gesundheitsbeschwerden] und Mortalität in Unterschichten schlechtere Werte zeigen. Mehr und aufwändigere Diagnoseverfahren bedeuten jedoch noch nicht, dass dies zu einem besseren Gesundheitszustand führt. Tatsächlich könnte ja die höhere Diagnosequote in Oberschichten auch zu mehr Falsch-Positiv-Befunden führen, Ergebnissen, die eine Erkrankung andeuten, ohne dass dies auch stimmt. Und solche Befunde wiederum könnte dann eine Kaskade weiterer Diagnostik in Gang setzen, wobei auch sehr invasive Verfahren mit hohen Gesundheitsrisiken Verwendung finden. Die Zusammenhänge hier sind wirklich sehr komplex. Von Einfluss sind da Faktoren wie: Wann geht ein Patient mit Beschwerden zum Arzt, gibt es da Sprachbarrieren, freien Zugang zu medizinischen Einrichtungen, Möglichkeiten der Notfallbehandlung und Hausbesuche, wie lange kennt der Arzt den Patienten usw.? In Anbetracht der Vielzahl von Einflussfaktoren, die man für den Zusammenhang von Armut und Gesundheit kennt, möchte ich nicht spekulieren, ob der von uns untersuchte schichtspezifische Einsatz von Diagnoseverfahren da eine zentrale Rolle spielt.

Der Aufsatz ist hier PDF-Datei verfügbar: Socioeconomic status and the utilization of diagnostic imaging in an urban setting

Gerd Marstedt, 14.11.2005